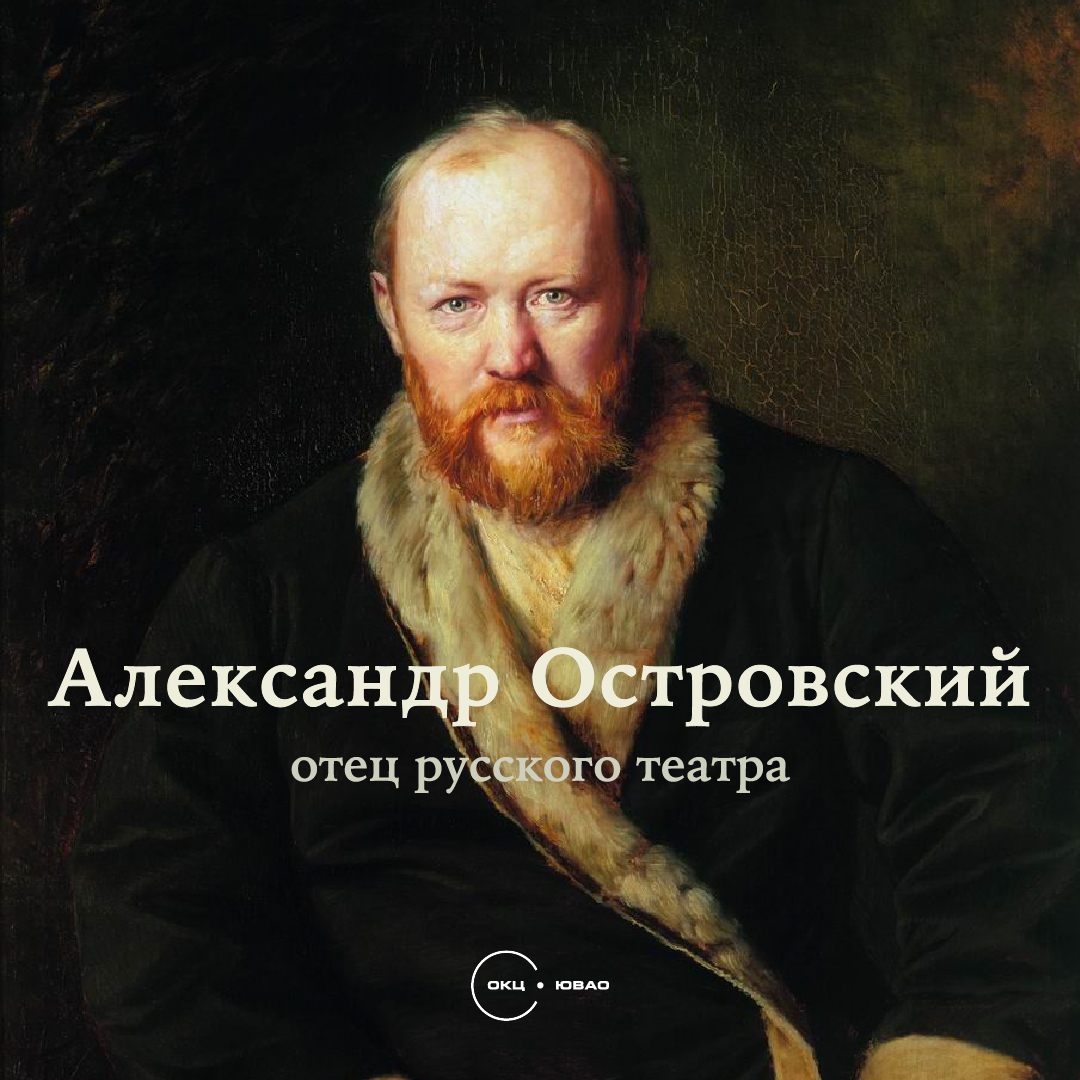

Для бенефиса была выбрана комедия Александра Островского «Не в свои сани не садись». По сути, это был своеобразный бенефис и самого драматурга: первое из шести написанных к тому времени произведений, сыгранное на сцене. После блистательного премьерного показа автор завоевал славу отца русского национального театра.

Постановку запретил император

Сам Островский считал, что состоялся как драматург ещё 14 февраля 1947 года. После прочтения пьесы «Картины семейного счастья» у профессора Шевырёва, он написал в дневнике: «С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в своё призвание».

Были и неудачи. Комедию «Свои люди — сочтёмся!», вызвавшую восторг Гоголя, Гончарова и Тургенева, за острую сатиру запретил к постановке сам император. Хотя по недосмотру цензоров пьесу напечатали в журнале «Московитянин», и её ставили любительские театры, где Островский играл как актёр.

Владел «языком московских просвирен»

Значение Островского для отечественного искусства трудно переоценить. Именно он стал создателем первого подлинно национального театрального репертуара. Иван Гончаров говорил, что этот человек один достроил здание русского театра, «в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь».

Новаторским был, в частности, народный язык его пьес, тот самый «язык московских просвирен», учиться которому советовал всем русским писателям Александр Пушкин.

Каждая пьеса - «суд над жизнью»

Есть и другие принципиальные особенности «театра Островского». Во-первых, он создал школу естественной и выразительной игры: актёры не просто играли, но жили на сцене. Во-вторых, открыл зрителю Россию как сословно, так и географически. В его пьесах представлены купцы-«самодуры» и дельцы-«миллионщики», мещане и чиновники, обедневшее дворянство и провинциальные актёры, действующие в Замоскворечье и Поволжье. В-третьих, художественным принципом драматурга стал «суд над жизнью». Его персонажи порочны не сами по себе, такими их сделала жизнь.

Малый театр — «Дом Островского»

В России вряд ли найдутся подмостки, на которых не был бы поставлен ни один спектакль по пьесам Островского. Но самым большим ценителем его творчества, безусловно, является Малый театр. Неспроста его называют «Домом Островского», а у входа в 1929 году установлен памятник драматургу. Абсолютно все произведения Александра Николаевича были впервые показаны на этой сцене. Многие из них написаны для бенефисов, по просьбе того или иного актёра. Драматург при жизни проводил здесь читки и репетиции. Традиции, заложенные им тогда, бережно сохраняются поныне.

Самая «задушевная» работа

За 40 лет драматург создал 47 своих пьес и ещё семь — в соавторстве с другими литераторами. Он писал комедии и драмы. А своей самой «задушевной» работой считал «весеннюю сказку» «Снегурочка», в которой использовал мотивы и образы славянской мифологии. При этом ярым поборником славянофильства Островский не был: 22 пьесы перевёл с латинского, французского, итальянского и испанского языков. Зарубежных авторов выбирал тщательно: Гольдони, Сервантес... Смерть прервала его работу над переводом шекспировского «Антония и Клеопатры».