Свяжитесь с нами!

Связаться с нами

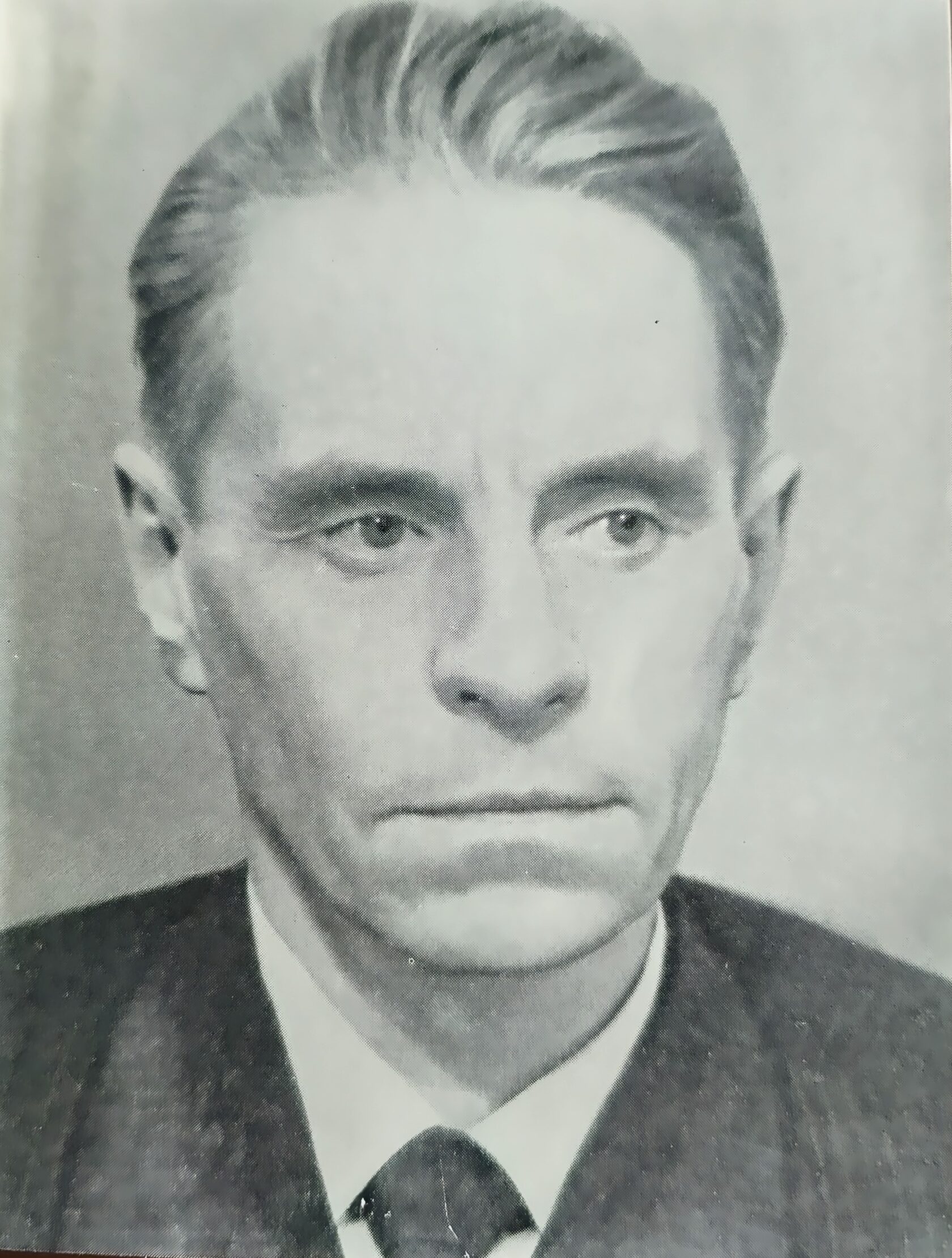

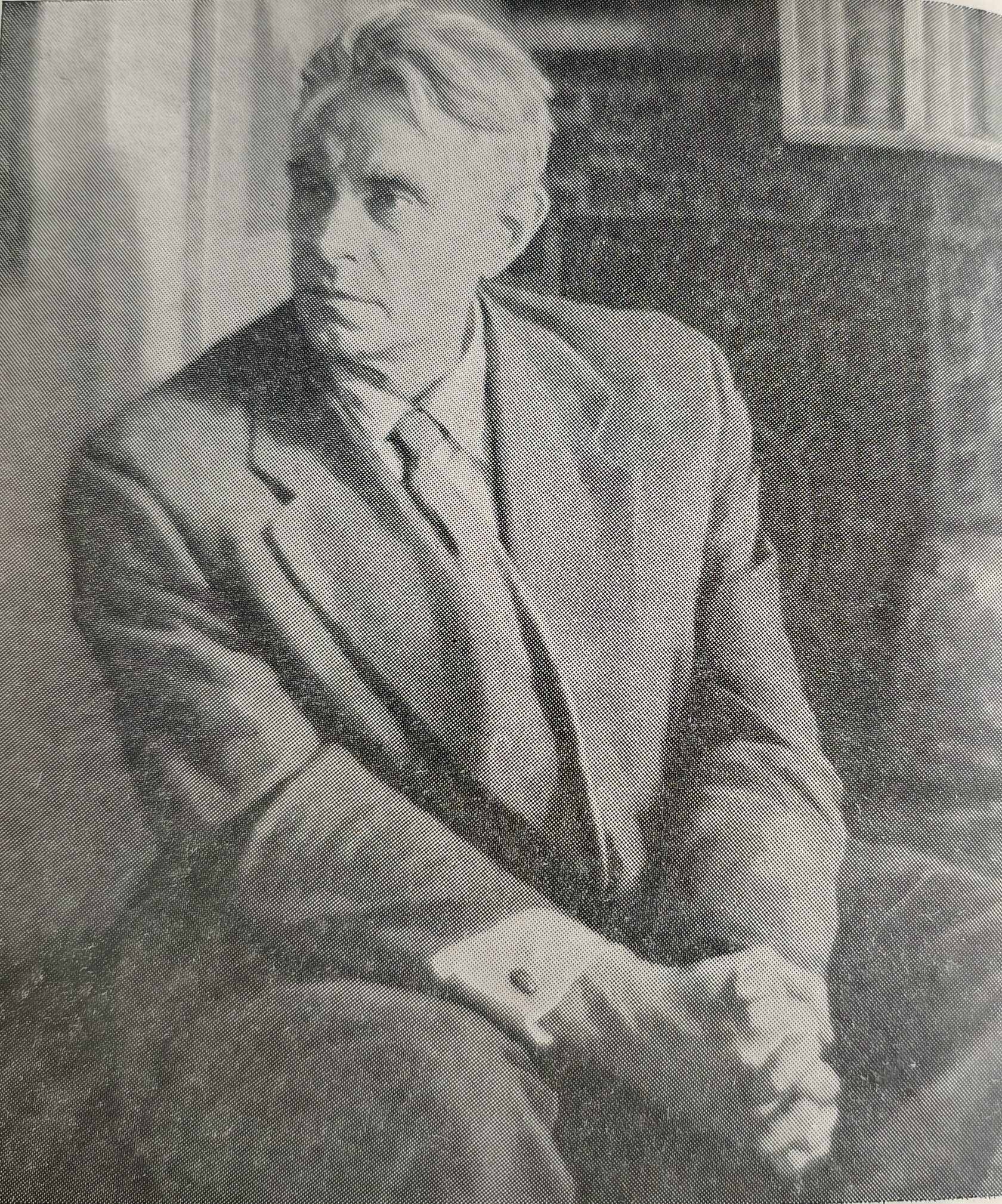

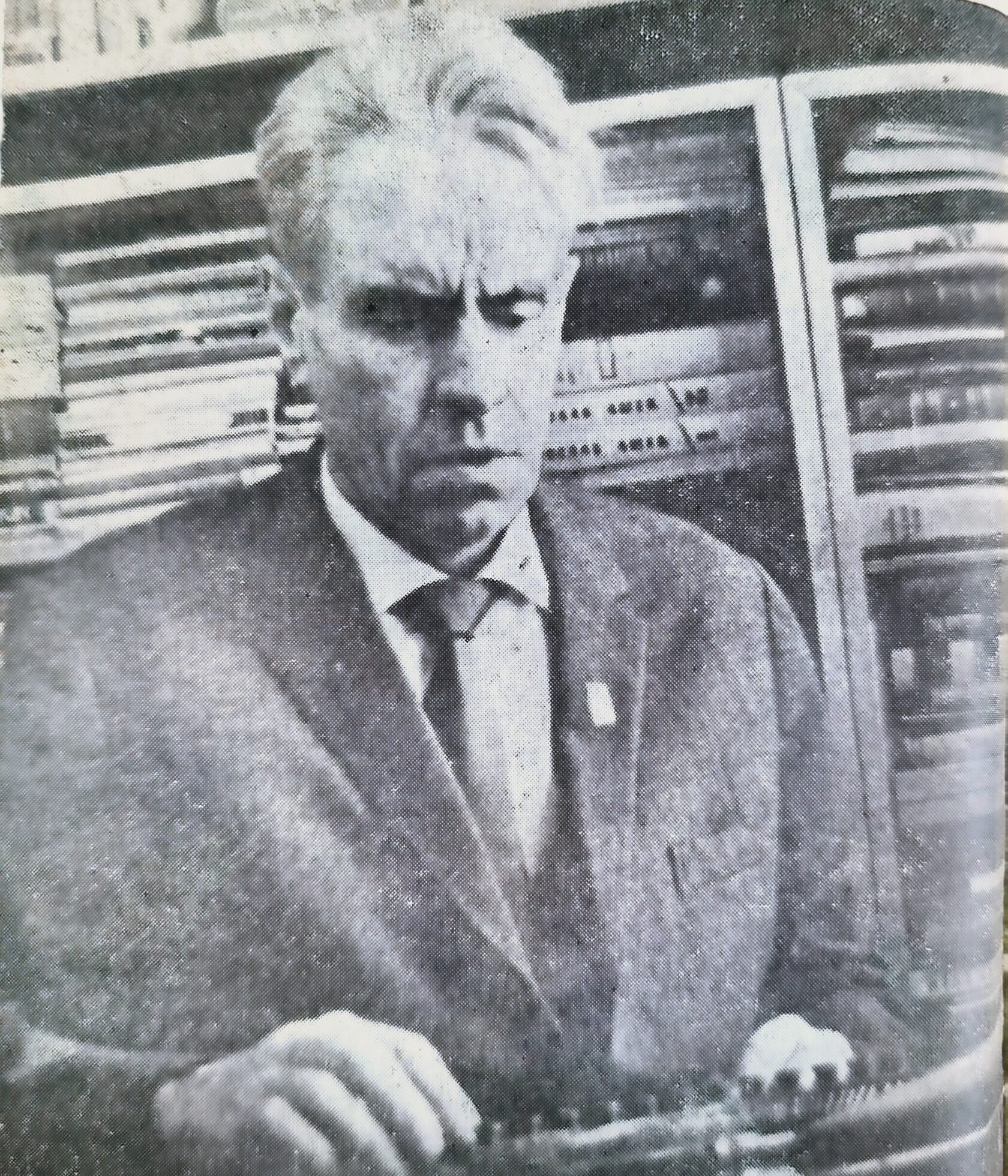

О ПОЭТЕ

ВОСПОМИНАНИЯ:

О себе…

Смирнов С. В. Собрание сочинений [Текст]: в 3 т. – Москва: Современник, 1983.

Т. 1: Стихотворения / предисл. авт. – 1983. – С. 3−30

Смирнов С. В. Собрание сочинений [Текст]: в 3 т. – Москва: Современник, 1983.

Т. 1: Стихотворения / предисл. авт. – 1983. – С. 3−30

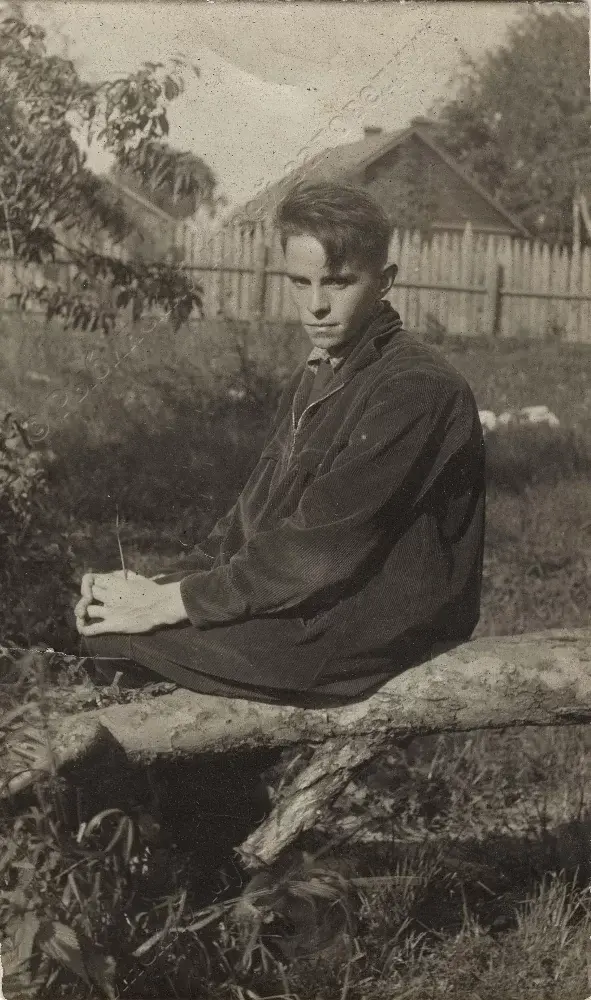

"...Смутно-смутно помнятся подробности самого раннего детства. Волга, на ее отлогом берегу уютная деревушка. Бревенчатый дом, а в доме том заглавное для меня лицо — мой дед по материнской линии — мастер на все руки. Он отпиливает для меня колесо от березового бревна и так ловко пускает его под откос, что оно катится от крыльца чуть ли не до самой Волги. Березовое колесо раннего детства.

Отец мой, ярославец-фотограф, женился в родных местах и уехал с моей будущей матерью под небо Крыма, в благодатный город Ялту. Там я и родился, своего рода «ярославский ялтинец».

Моя мать, движимая самыми высокими патриотическими чувствами, поступила на курсы сестер милосердия, окончила их и стала человеком военнообязанным. А когда началась и развернулась первая мировая война, то на военную службу был призван не отец, а она, сестра милосердия. Такой поворот событий разлучил нас навсегда. И жили мы с отцом сначала в Ялте, потом в Севастополе. А в 1920 году отца потянуло на родину, на верхнюю Волгу. И мы взяли курс на север.

В дороге не повезло. Голод и тифозная вошь сделали свое дело. На нас навалился возвратный тиф. Мы целую зиму провалялись в украинской хате на соломенной подстилке и лишь весной двинулись дальше. Тиф да голод не прошли бесследно, и в деревню отца, под красноречивым названием Глинино, я приехал еле живой.

С многочисленными родичами по материнской линии прочных контактов не состоялось, и я поселился у бабушки, матери моего отца, Анастасии Степановны.

В трех километрах от нашей деревушки находился старый барский дом, Алексеевская школа, первая ступень моя и многих моих сверстников. Сюда несколько лет подряд торили мы свои тропы из окрестных селений. Здесь пристрастился я к прямо-таки захватившему меня в свой прекрасный полон рисованию. А у нас в избе, невесть откуда, оказалась книга стихотворений Некрасова. Я читал эту истрепанную книгу, когда хотелось, читал беспорядочно, с любой страницы, и стихотворные строки запоминались наизусть.

Наша деревушка славилась посиделками. Они устраивались в холостяцкой избе бобыля-пастуха Паши Пахомова, страстного песенника и знатока разного рода частушек, прибауток и всяких веселых историй, которые он мастерски исполнял, когда бывал в ударе. Изба Паши Пахомова по вечерам собирала под соломенную крышу всех окрестных девчат и парней, и они крутили тут любовь до третьих петухов. Приходил сюда из соседнего хутора красавец парень и умелец играть на балалайке. Искусство Саши-балалаечника, тоже кстати Пахомова, задело и меня музыкальным крылом. Долго ли, коротко ли продолжалось мое обучение, но я достиг относительного совершенства в этой области, и должность заводилы деревенского веселья перешла ко мне.

Так и спаялись в моей душе влечения к народной песне, рисованию и поэзии Некрасова. Да плюс к этому всему — Волга, бесшабашные купанья в ней, заплывы обязательно на фарватер, чтоб идущий пароход персонально тебе дал предупреждающий гудок, да зимой катание на лыжах с самых немыслимых круч и трамплинов. А ко всему этому — приобщение к сельским делам, где с граблями, где на возу, когда свозится на гумно хлеб в снопах или когда сушится это богатство в дымной риге. Да мало ли всякого рода дел для мальчишки, когда у тебя такая хозяйственная бабушка и когда сам понимаешь, что ей нужна твоя расторопная помощь.

Отец, первостатейный фотограф, не засиделся в деревне и вскоре перекочевал в город Рыбинск, где с предприимчивым компаньоном открыл фотографию на главной улице города.

Быстрей, чем на лыжах с волжской кручи, мелькнула пора моего верхневолжского детства, со всеми премудростями четырех классов, с врачующим простором окрестных лесов и полей, с рыбалкой и ночным костром, по-ярославски — теплиной, на волжском берегу, с походами по грибы и по ягоды, с поэзией защитной жизни, под пристальным бабушкиным оком. Пришел день прощания с этим дорогим сердцу миром. И проводила меня до отвода — до ворот на краю деревни — погрустневшая бабушка Настасья, перекрестила на прощание и долго смотрела вслед из-под ладони. А я — чего уж скрывать! — уходил к пристани, на местный

пароходник, и не в силах был сдержать горючих слез расставания.

Рыбинск. Хомутовская слобода. Со своей Хомутовской слободы несколько лет подряд ходил я в девятилетку имени Луначарского. И здесь нашел в образе учителя рисования — художника Свиблова — чудесного покровителя и старшего друга. Он на первом же уроке заметил мой рисунок с натуры, поинтересовался, давно ли я рисую, где учился. А потом он пригласил меня в кружок ИЗО, которым руководил после дневных занятий. И не хотелось уходить домой из этого храма приобщения к искусству... А наши выходы на природу! Свиблов преображался, внушал каждому, что, мол, вглядись: лик природы постоянно переменчив, и задача рисовальщика схватить мгновение, уловить, когда пейзаж особенно выразителен и красноречив, и запечатлеть его на радость ценителям. Благодарю вас, учитель, за все уроки, за все советы, за какую-то неуемную жажду рисовать, схватывать кистью и карандашом все привлекающее внимание, все волнующее душу!

Похоже, что учитель рисования встречался с моим отцом и отец, сам по натуре художник-фотограф, ретушер, портретист, всеми силами стал поощрять мою страсть к рисованию, приобрел для меня редкостную коробку акварели, колонковые кисти, цветные карандаши, первосортную ватманскую бумагу: мол, старайся, рисуй, показывай — на что ты способен в изобразительном искусстве. И я старался изо всех сил, в любое время дня, старался карандашом и кистью.

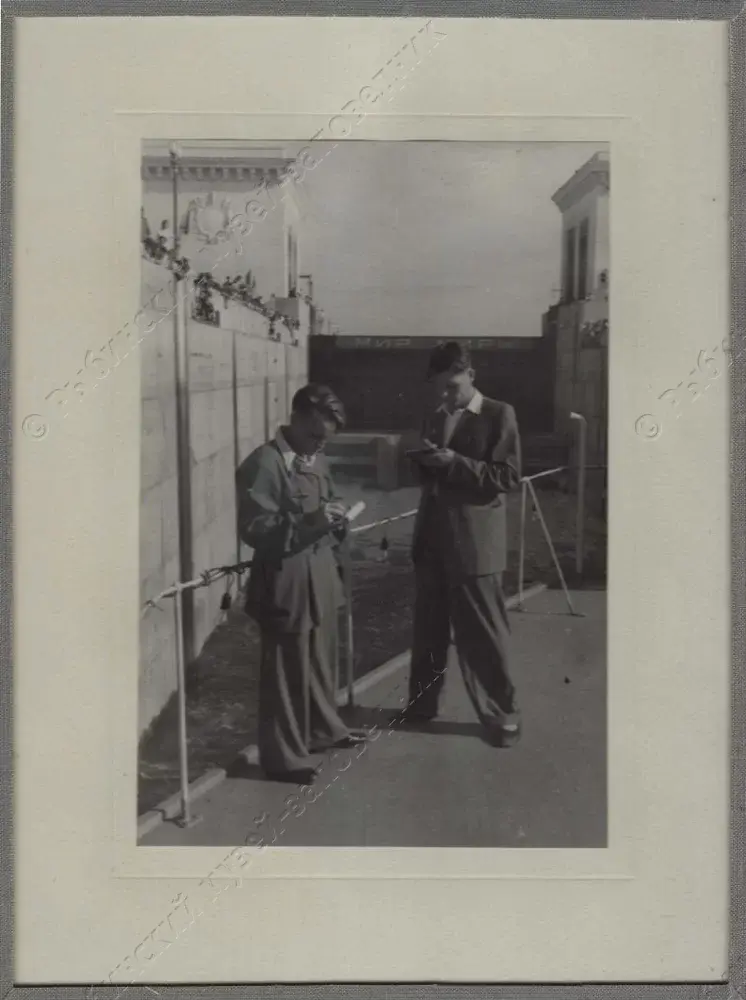

Эта увлеченность все возрастала, и я торжественно был утвержден художником школьной стенной газеты, мне поручалось малевать белым по красному праздничные плакаты, а лучшие мои рисунки даже экспонировались на областной выставке и были отмечены премией. Отец, судя по всему, уверовал в мои художнические способности и однажды решил, что мне следует учиться в приличном художественном училище, и не где-нибудь, а в стольном городе Москве, что рисковать так уж рисковать, — или грудь в крестах, или голова в кустах. Примерно то же самое было высказано моим земным богом учителем Свибловым.

И вот, после успешного завершения девятилетки имени Луначарского и получения удостоверения об окончании сего учебного заведения, стал я готовиться в Москву-столицу, дабы стать студентом школы живописи. В Москве у родственницы тети Лизы мне было уготовано место для временного житья. А через некоторое время провожали меня на перроне рыбинского вокзала отец и мой самый любимый учитель Свиблов. Прощай, город юности при слиянии Волги и Шексны, прощай, школа Луначарского, прощай, какой уме по счету, отчий дом, прощайте, милые мои рыбинцы...

В Москве поселился я на прославленном поэтами Арбате, в самом шикарном доме № 35, на восьмом этаже (ныне Министерство культуры), в коммунальной квартире, где обитала при кухне, в комнатушке величиной в двенадцать квадратных метров, моя хозяйка вместе с сыном. Тетя Лиза, домработница с дооктябрьским стажем, осталась здесь, стала самым незаменимым человеком для всех жильцов коммунальной квартиры, ибо никто не умел лучше ее готовить на кухне, никто лучше ее не умел стирать, угложить, шить на швейной машине, блюсти общественную чистоту. Одним словом — мастерица на все руки. И здесь у нее поселился я, задумавший учиться на художника. Но одно дело — мечта, другое — ее осуществление. Первым камнем преткновения стал управдом. Он отказал мне в постоянной прописке. Резоны абсолютно законные: есть норма площади на каждого жильца, а тут всего-навсего двенадцать метров, куда же прописывать третьего человека?

В художественном училище был такой наплыв желающих туда поступить, что я, робкий провинциал, остался за бортом сего храма. Но правильно сказано, что Москва слезам не верит: потерпел неудачу — накапливай силы для нового рывка, а пока ищи работу, иначе и есть будет нечего, ведь тогда властвовала карточная система, а бездельникам карточек не полагается.

И устроился я художником-оформителем в железнодорожный клуб имени Андреева на Комсомольской площади. Пришлось на ходу постигать тонкость, красоту и выразительность всякого рода шрифтов, шефствовать над стенной печатью железнодорожных мастерских, делать карикатуры на лодырей, пьяниц и летунов. Не было конца и краю этой текучке, чувствовалось, что она засасывает и отдаляет меня от намеченной цели. При клубе Андреева работал литературный кружок. Меня пригласили на его занятие и сказали: вот тебе стихи и проза наших авторов. Прочти. Вникин. И сделай художественное оформление литературной страницы для нашей железнодорожной газеты.

Моя работа в этой области была забракована, но на меня обратил внимание руководитель литкружка критик Дукор, и, что смешнее смешного, не столько на мой заглавный рисунок с летящим вперед паровозом с красной звездой на груди, не столько на мои броские заставки к стихам и коротким рассказам литкружковцев, сколько на мои собственные лирические строфы, которые я специально сочинил о себе самом, приехавшем в Москву и мечтающем пробиться в художники. Руководитель литкружка изрек:

— Подбери все написанное тобой и покажи на очередном занятии — послушаем, обсудим, посоветуем, а если будет что-то заслуживающее внимания, то и поместим на литстранице.

Именно тогда подумалось мне: мол, почему бы и не показать свои стихотворные опыты на литкружке? Ведь я же, кроме рисования, нет-нет да и отдавал дань всякого рода сатирическим куплетам для стенгазет, ведь мои праздничные стихотворения удостаивались публикации вместо передовиц, да чего скрывать, были у меня заветные тетради, куда вносил я свои стихотворные опыты, но, признаться, не придавал им особого значения, потому что на переднем плане было рисование. А тут воля обстоятельств требовала показать себя в другой области: умею ли я рисовать словом. Я начал выступать на литкружке, и лучшие мои сочинительские опыты были одобрены, а потом и опубликованы рядом с произведениями других начинающих авторов. Надо сказать, что в ту пору по всей державе властвовал лозунг призыва ударников в литературу, и мы, начинающие, встречали всюду очень доброжелательный прием. Нашлись энтузиасты, проведавшие, что при таких журналах, как «Огонек» и «Смена», имеются литературные объединения, что для молодых сочинителей вход туда открыт, и я с некоторыми энтузиастами проторил пути-дорожки туда, где садились мы поближе к чаю и бутербродам с чайной колбасой, лакомились этим даровым угощением и старались набраться секретов писательского мастерства у более опытных и прославленных тоже ударников, призванных в литературу. А сколь вкусны были бутерброды с чайной колбасой и сладким чаем! Мне и через пятидесятилетие чутко аромат этих бутербродов.

Сменив ряд временных должностей, решил я попытать счастья в должности библиотекаря вагон-клуба, курсировавшего между Москвой и станцией Бологое. Занятная это была работа. На каждой станции и полустанке остановка, и двери нашего вагон-клуба открывались для всех железнодорожников, работающих здесь. Доклады о международных событиях, литературные чтения, киносеансы. Народ к нам шел в охотку. Шутка сказать: целый клуб в два вагона прикатил в гости к работягам стальных путей, и для всех у

входа — «Добро пожаловать!».

Библиотека оказалась богатой на прозу и поэзию, и здесь я сам приобщался, а потом приобщал своих посетителей к шедеврам литературы, читал им прозу и стихи, устраивал собеседования о прочитанном, убеждался, как люди тянутся к художественному слову, как любят и ценят его. Несколько месяцев продолжались мои рейсы Москва — Бологое — Москва. Я перечитал, перештудировал уйму классической литературы, стал знатоком многих советских писателей и поэтов, но оторванность от Москвы, от ее литературных вечеров, от

среды, где регулярно собираются эти самые ударники, призываемые в литературу, повергала меня в уныние. Наконец, благодарно поклонившись вагон-клубу, я ушел из него. Прощай, мой дом на колесах, прощайте, дорогие путейцы.

А Москва разворачивала великое строительство — первую линию метро. И мне, начинающему сочинителю, особенно заманчивой стала казаться эта молодежная стройка: где же, как не здесь, будут появляться и расти доподлинные герои нашего времени, мастера подземных трасс. Не где-то, а именно здесь я должен, обязан обрести звание ударника.

Так было решено, и я со всеми справками, характеристиками и документами пожаловал на Комсомольскую площадь, в помещенье по найму рабочей силы на строительство метро. По документам прошел блестяще, но врачебная комиссия сказала решительное «нет!». Пришлось устроить форменный скандал, дойти до местного начальства, пожилого человека, облаченного в полувоенный костюм защитного цвета, пришлось пустить в ход самый главный аргумент — эмоциональную правду. И когда я откровенно рассказал, что приехал в Москву не просто так, а учиться, что намереваюсь стать писателем и что мои первые вещи уже опубликованы в газете «Октябрьский гудок», — подобрел взор человека в костюме защитного цвета, было решено в порядке исключения (как хорошо, что есть такой порядок!) принять меня, комсомольца-добровольца, в число строителей «Комсомольской» станции метро.

Человек в одежде защитного цвета, как жаль, что я не запомнил твоего имени и фамилии, но сквозь десятилетия

благодарю тебя за твою чуткость, понимание и даже некоторый риск с твоей стороны. Ведь ты же, пусть в порядке исключения, но принял на работу человека, которому врачебная комиссия вынесла приговор: «Не годен...»

И как все сразу изменилось в моей судьбе! Управдом самого шикарного особняка на Арбате сменил неприязнь на доброту. В моем паспорте появился долгожданный штамп: «Прописан постоянно». А это значит — я нужный Москве работник. Я теперь не просто сын кустаря-одиночки, а рабочий, и специальность моя — проходчик.

Мое именное имущество: брезентовая роба, резиновые сапоги, рукавицы, лопата и кайло. Мое приобретение уже в самом забое — полные ладони мозолей, твердых, как ракушки. Но главное — это ощущение красоты мира, когда ты возвращаешься с работы домой. Устал смертно. Идешь вразвалочку, широким шагом. Идешь и как бы сызнова видишь всю красу земную. И тебе хорошо и весело от сознания того, что позади остались те первые дни твоего приобщения к рабочему сословию, когда, казалось, уже не остается никаких сил, чтобы действовать лопатой, вот-вот покачиешься и упадешь прямо в прорву рыжего, ползущего на тебя плывуна. И ты сумел, заставил себя выстоять, втянуться что называется в дело, а теперь не уступаешь проходчикам со стажем и стал зваться тоже ударником тяжеленного шахтерского труда.

Такого рода мысли сопутствовали мне. И я, в свободные от работы часы, корпел над белыми листами, старался выразить в стихотворных строках чувства и думы молодого строителя, да так, чтоб это запало в душу, запоминалось и говорило добрым людям — вот какие мы, парни и девчата тридцатых годов.

Мои сочинения стали появляться в журналах, в коллективных сборниках, в газете «Ударник Метростроя», само

название которой явствует — чья это газета, для кого она выходит в свет.

Трехсменная работа. Самая популярная тогда стройка Москвы. А ты участник этой стройки. Ты своими руками

роешь котлован, где постепенно обозначается, вырисовывается облик будущей станции, навечно молодой, о чем красноречиво гласит само ее название — «Комсомольская». Ты своими руками пишешь строки и строфы, славящие сверстников по труду, а многие твои сверстники, тоже метростроевцы, тоже сочиняют, тоже выдают на-гора строчки, продиктованные сердцем, и лучшее из написанного выходит в свет литстраницами нашенской многотиражки, и даже Гослитиздат обращает на нас внимание и выпускает сборник с коротким, но

все объясняющим названием: «Стихи о метро». Нас берут под свою поэтическую опеку лучшие поэты — Казин, Светлов, Луговской, Безыменский. Их добрые отзывы о нашем творчестве бодрят, радуют, учат и конечно же душевно возвышают.

В это время в Москве открывается небывалое высшее учебное заведение — ВРЛУ имени Горького — вечерний рабочий литературный университет. И кто же из молодых литераторов не мечтает пробиться в число его студентов? Они стремятся сюда с заводов, полей, строек, из армии и с флота. Само собой разумеется, что и Метрострой, молодежная стройка Москвы, не остается в стороне. Он взыскательно отбирает каждого из нас и, взвесив все «за» и «против», резонно ставит свою рабочую визу на наших заявлениях: «Рекомендую».

И вот уже некоторые, и я в их числе, становимся студентами (а какое, оказывается, прекрасное звание — студент!) этого, единственного в мире, созданного по инициативе Максима Горького, университета. Учимся без отрыва от производства. Учимся, как наказывал Ленин комсомолу: «Учиться, учиться и учиться!» А мы с сыном тети Лизы Сережей устроили паломничество на Красную площадь, в Мавзолей, к Ильичу. Это продиктовало мне первые стихи о Ленине, с них началась моя Лениниана, продолжающаяся до нынешних дней.

Но спешу вернуться в наше уникальное учебное заведение — ВРЛУ, в наш поэтический семинар, куда ежевечерне сходимся мы с рабочих мест Москвы и Подмосковья. Какой разнообразный набор! Тут Симонов и Матусовский, Недогонов и Боков, Высотская и Макаров (тот самый Макаров, который в будущем станет известным критиком), тут и Сашин, и Нагаев, Журавлев, Степанов и много-много других, и все мы уже воистину ударники, призванные в литературу. А наши поэтические наставники Владимир Луговской, Михаил Светлов... А потом общение с Сельвинским, Асеевым... Что ни встреча — событие. Что ни отзыв — путевка в жизнь.

Так, по крайней мере, все воспринималось тогда. И ты прикипал к белому листу бумаги, искал свое слово, свою фразу, лепил свою строфу. И твои наставники авторитетом собственных суждений нет-нет да и подтверждали, что ты не зря взялся за перо. Два с лишним года — рейсы на трамвае № 4, Арбат — Комсомольская площадь — Арбат. Это мой рабочий стаж на строительстве «Комсомольская станция». Метрострой. Первая линия! Поклон вам земной и подземный! Спасибо за школу. Спасибо за темы. Спасибо за чувство причастности к настоящему труду, зримому, результативному, нужному людям! Эти слова я произносил в душе, а на душе было минорно, аж до немоты: здоровье мое сдало. Врачи сказали «нет!» — и оно не подлежало обжалованию. Надо было искать другую работу...

"Как наяву вижу безоблачный летний день — выхожу из читального зала Дворца культуры подышать свежим воздухом. По радио на весь парк звучит легкая музыка. Вдруг она обрывается, и замедленно, отчеканивая каждую фразу, голос Молотова оповещает всех о нападении Германии на Советский Союз... Война. Еще не представляешь себе всей ее огромности, а она сегодня на рассвете обвально грохнула от моря до моря, по всему западному пограничью, и устремилась на нас.

Война. А где твое место в ней? И я мчусь в свой Литературный институт, из института — в райвоенкомат. Но военный человек прямо сказал: «Займитесь пока своим делом — сдавайте зачеты». И мне разъяснено, что даже в добровольцы я не гожусь по состоянию здоровья, о чем написано в моем белом билете.

Нет, дорогой военком, предписывай кому хочешь продолжать учебу и сдавать зачеты по литературе, а мне такие предписания сейчас не по нутру, и я с ними не могу, не имею права согласиться! Ведь ты же понимаешь, товарищ военком, что идет война, смертельная война!

И пришел я опять в отдел найма своего завода теперь оборонного значения, к своему бывшему руководителю Якову Николаевичу, рассказал, что да как, и он не только принял меня на службу как старого кадровика, но и прописал в общежитии, среди парней-холостяков, там, где жил раньше мой друг Степанов до получения отдельной комнатки. Благодарю вас, товарищ начальство!

Мой — нет, — наш завод, вновь ты принял меня в свое горнило. Мы, работники отдела кадров, днюем и ночуем в своем административном корпусе. Здесь принимаем на работу людей, здесь несем дежурство с вечера до утра, здесь ловим сигналы: «Граждане, воздушная тревога!..» А воздушные тревоги иногда объявляются несколько раз в сутки. И мы знаем, что вражеские стервятники летят со своим нудным «Безу-везу-у» не вообще на Москву, а в первую очередь на нас, на наш объект оборонного значения, чтоб сбросить на него весь свой термит и взрывчатку.

Горько, тяжело, больно сознавать, что принято решение об эвакуации в глубокий тыл нашего завода. Он, как наша армия, сражается, но принужден отступать. В кромешной тьме ночной, при синем свете, уходят с заводской территории тяжело загруженные эшелоны с цеховым оборудованием, а вместе с ними уезжают и умельцы-кадровики, уезжают с семьями и домашним скарбом. Уезжают, чтобы в глубоком тылу слиться воедино с таким же гигантом заводом и совместно делать оружие обороны и наступления, необходимое позарез.

Мой друже Степанов получает предписание сопровождать эшелон особо дефицитного оборудования и доверяет мне ключ от своей комнаты. «Пусть, — говорит, — под этой крышей лежат до поры до времени наши с тобой рукописи, дневники, одним словом, все творческие задумки. А ты, — говорит, — нет-нет да заглядывай сюда...» И я беру ключ и даю слово заглядывать сюда, ибо эти исписанные бумажки для меня дороже всякого другого имущества. «Записывай, фиксируй на белых страницах все происходящее вокруг тебя, ведь это не просто частные факты, а само Время,— грозное, трагическое, полное непарадного геройства и величия...» И я веду свои записи в любое время суток, когда позволяют обстоятельства, а все записанное отношу в комнатку, доверенную мне другом Степановым. Интересно, как он там в глубоком тылу сейчас — мой напарник по работе, тоже ревностный инспектор по кадрам?

А завод, как могучая держава труда, все быстрей и быстрей погружает свое оборудование на колеса и, эшелон за эшелоном, перебазируется в глубокий тыл...

Не забыть тревожной осенней ночи на дежурстве. Сквозь непроглядную темень с запада отчетливо доносится уханье войны. В небе шарят лучи прожекторов. По соседству с нами залпово бьют зенитки, а возле входа в наше здание, не зажигая фар, останавливаются крытые брезентом ЗИСы.

Начальник, Яков Николаевич, вызывает меня в кабинет и говорит, как диктует:

— Слушай внимательно. Получено приказание — немедленно эвакуировать документацию завода. Вот тебе ватник. Вот тебе оружие на всякий случай. И скорее по машинам. Поедешь вместе со мной!..

Приказ есть приказ. Его не обсуждают. Его надо выполнять немедленно. И вот в осенней кромешной тьме наш эскорт из нескольких грузовиков выбирается из Москвы и берет курс в глубокий тыл. Какое удивительное совпадение — всего лишь год тому назад ты со своими однокашниками по институту шел пешком по этим же дорогам... Все вокруг теперь стало другим, настороженным, как бы смотрящим исподлобья.

А ты едешь в кузове тяжелой автомашины, кутаясь в брезент, согреваешься собственным дыханием и словно торопливо события: «Скорей, скорей к месту назначения, скорей, отдать кому следует этот груз и — еще скорей — обратно в Москву, ибо в такие дни ты обязан быть в ней — в заглавной крепости, объявленной на осадном положении.

Но глубокий тыл распорядился иначе. Он дал задание: объединить два оборонных завода, и каждому заводчанину нашлась безотлагательная задача именно здесь показать, на что ты способен. Более полугода приводили мы в идеальный порядок документы, привезенные из Москвы. Бумаги, бумаги в папках, в ящиках, на стеллажах. Казенные бумаги.

А где, скажи, сочинитель, твои личные бумаги, с новыми строчками да строфами, где хотя бы одна папка обо всем том, что сейчас вершится в мире и вокруг тебя? Но и здесь, как там сказано у классика, «являться муза стала мне». Выкраивал время ночью и пытался найти, поймать строку, где бы пульсировало самое сокровенное чувство солдатской ответственности — и не только твоей, но и твоих соратников, работяг глубокого тыла. И не зря одно из моих стихотворений заканчивалось такими строчками: «Да здравствует уменье быть веселым, когда тебя ничто не веселит».

Наш завод — волей Наркомата обороны — обосновался здесь, в глубоком тылу, а в Москву на нашу территорию перебазировался уже другой завод. И о нашем возвращении пока не могло быть и речи. Вот она, нещадная проза войны, — москвичи стали провинциалами, а провинциалы — москвичами.

Но Яков Николаевич, мой руководитель, как опытный работник по кадрам, получил предписание вернуться в Москву на свою прежнюю должность. Немедленно врываюсь к нему, — мол, я к вам по личному вопросу. «Ну, что у тебя?» И куда девалась моя робость — гляжу — глаза в глаза — своему начальству и отчеканиваю: «Работа с документацией, со всеми казенными бумагами здесь по сути закончена. Об этом, — говорю, — гласит даже ваш приказ и ваша благодарность лично мне за ударную работу. Но поймите, — говорю, — меня правильно: в Москве остались на произвол судьбы все мои личные бумаги, все мои рукописи, все творческие заготовки. Это мое духовное имущество, без которого нет меня как молодого литератора, без них, — говорю, — я не л. Яков Николаевич, — говорю как можно более проникновенно, — возьмите сочинителя с собой, дайте ему любое задание и вот увидите — он не подведет!»

И — о чудо! — моя исповедь в третьем лице, чистосердечная речь о личных бумагах, оставленных на произвол судьбы, да и личные симпатии ко мне возымели действие. Суровое начальство понимающе изрекало: «Ладно, жди вызова!» Как просто сделать сочинителя счастливым.

Счастливый, еду в солдатской теплушке. Счастливый, вспоминаю теплушку двадцатых годов, как ехал среди матросов из Крыма. Счастливый, предвкушаю, как войду в комнатку моего друга Степанова и сердцем произнесу:

— Здравствуй, все задуманное и подлежащее воплощению!

...Дверь открыла симпатичная бабушка. «Вам кого?» — «Да вот, — говорю, — вернулся из эвакуации. У меня тут в комнате — целый ворох исписанных бумаг и тетрадей. Вот их-то мне и надо!..» А бабушка, ангельская душа, приветливо улыбается и как обухом по голове: «Да мы еще зимой сожгли твои бумажки, сожгли вот в этой печурке, зима-то была лютня, а дом не отапливался. Жгли что ни попадя, чтоб обогреться... Да ты, дорогуша, не огорчайся насчет своих бумажек, — еще напишешь...» Бабушка очень сочувственно еще что-то лопотала. А я слушал и почти ничего не понимал... Вот она война. Вот оно ее прямое попадание прямо в мою душу.

Вновь незамедлительный визит к своему начальнику и разговор с ним обо всем случившемся...

...А через несколько дней мы, группа работников оборонных заводов, взяли курс на Ленинград. Нам поручено эвакуировать для нужд обороны специалистов и оборудование. На бреющем полете прошли Ладогу и очутились в осажденном городе.

Место моей работы за Невой, в Василеостровском райкоме партии. Сюда вызывают высокоразрядников, мастеров индустриального труда. Здесь идет собеседование с каждым из них о необходимости считать себя мобилизованным и ехать на Большую землю, ехать, как на фронт, и там, в глубоком тылу, своим опытом, своим высоким трудовым искусством помогать победе над врагом. С утра до вечера шли ко мне мастера огня и металла, по существу элита рабочего класса, люди фронта и тыла одновременно. Что ни характер — само Время (время с большой буквы). Большинство из них потеряли все — здоровье, семью, родных, стали одиночками. Но сохранили главное — ненависть к врагу. Передо мной были физически изможденные люди, но духовно каждый из них был образцом, званье каждому — большевик.

— А что можно взять с собой? — как бы от имени всех однажды спросил у меня один из них. И мне пришлось чистосердечно ответить, что с собой можно взять только то, что сможешь унести. А это означало — лишь свое рабочее мастерство, ибо мастер едва держался на ногах от блокадного истощения. Они именовали себя каким-то новым званием — блокадники, а я, оформляя их, как бы вставал перед ними — руки по швам, ощущал в каждом орлиную стать и сам себе внушал: «Вот у кого учись выдержке и уменью все превозмогать». Если раньше мне, работнику по кадрам, люди всех возрастов рассказывали свои биографии, иногда очень интересные, а часто и заурядные, ибо многие только начинали свой трудовой стаж, то здесь представали гвардейцы индустрии — что ни рассказ — судьба, конкретная современность, драма, трагедия и конечно же непарадное геройство. И я после работы в райкоме возвращался к себе в «Асторию», устраивался в собственном номере и заносил в рабочую тетрадь впечатления каждого дня. Пусть погибло все мое довоенное строчечное имущество — «Я все начинаю сначала». Так начиналось одно из новых стихотворений, и казалось, что это не только запевная строчка стихотворения, а, говоря откровенно, и самая исповедальная правда. Спасибо, Ленинград и ленинградцы, за встречи, за собеседования, за приобщение москвича к вашему блокадному житью. Спасибо за врачующую атмосферу переднего края, за красоту, неколебимость, несгибаемость и рабочую доблесть...

С одним из последних эшелонов состоялось мое возвращение в Москву. Рапортую начальству, — мол, ваше задание выполнено. А теперь отпустите меня, очень прошу, Яков Николаевич, отпустите сочинителя обратно в институт. А оттуда, говорю, я обязательно должен уйти в действующую армию... Мне, говорю, обязательно следует «побыть в солдатской шкуре», чтобы заслужить право писать о войне от имени солдата. Я, видимо, очень впечатляюще доказал ему, что здесь, при заводе, чувствую себя, как на собственном пепелище, ибо все мои бумажки сожжены... Согласно кивнул в ответ Яков Николаевич и без начальственной интонации, просто и человечно заговорил, — мол, спасибо тебе за службу.

А я — впервые в жизни — обнял свое начальство, а он— меня. И мы даже облобызались от избытка взаимных симпатий. Было смешно и, как никогда, трогательно. На прощанье получил я из рук Якова Николаевича ордер на комнатку в шесть квадратных метров, прекрасную трудовую характеристику и благодарность в трудовой книжке от имени Наркомата обороны — за образцовое выполнение задания по эвакуации из осажденного Ленинграда специалистов высокой квалификации и заводского оборудования.

Возвращение в институт. Но какие тут зачеты да экзамены, когда все, даже белобилетники, рвутся в действующую армию, а наша институтская комиссарша, истинная большевичка Слава Щирина, всеми силами, всеми средствами способствует этому. Тут мне на редкость повезло. В институт прямо с фронта приехал бравый гвардии капитан. Цель его визита взбудоражила мою душу: «Нам, в 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, нужен поэт, нужен для дивизионного ансамбля, для дивизионной газеты, для солдат прославленной дивизии, в рядах которой совершили свой бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев».

Не знаю, что говорила обо мне гвардейцу-капитану наша Слава Щирина, но когда пригласили меня в партбюро, то капитан сказал мне: «Ну, в нашем полку прибыло, товарищ молодой поэт, мы берем вас в нашу гвардейскую семью, берем в качестве гвардии поэта. На сборы — ровно сутки».

Через двадцать четыре часа, вместе с бравым капитаном, забрались мы в одну из теплушек, и зататакали на запад колеса солдатского поезда по той самой железной дороге, где я в мирные времена служил библиотекарем вагон-клуба.

Среди лесов и болот Калининской области, возле городка под названием Холм, состоялось мое приобщение к воинской службе. Статный, властный, чем-то напоминающий Чапая, комиссар Логвиненко, узрев меня, требовательно произнес: «Направление!» А я с чувством вызова ответствовал: «Райвоенкомат не брал меня в армию. Поэтому я приехал к вам по собственной инициативе. Вот, — говорю, — мои верительные грамоты: партбилет, паспорт и справка из института...» Похоже, что комиссару понравился такой ответ, и в тот же день вчерашний московский студент-сочинитель стал солдатом прославленной воинской части.

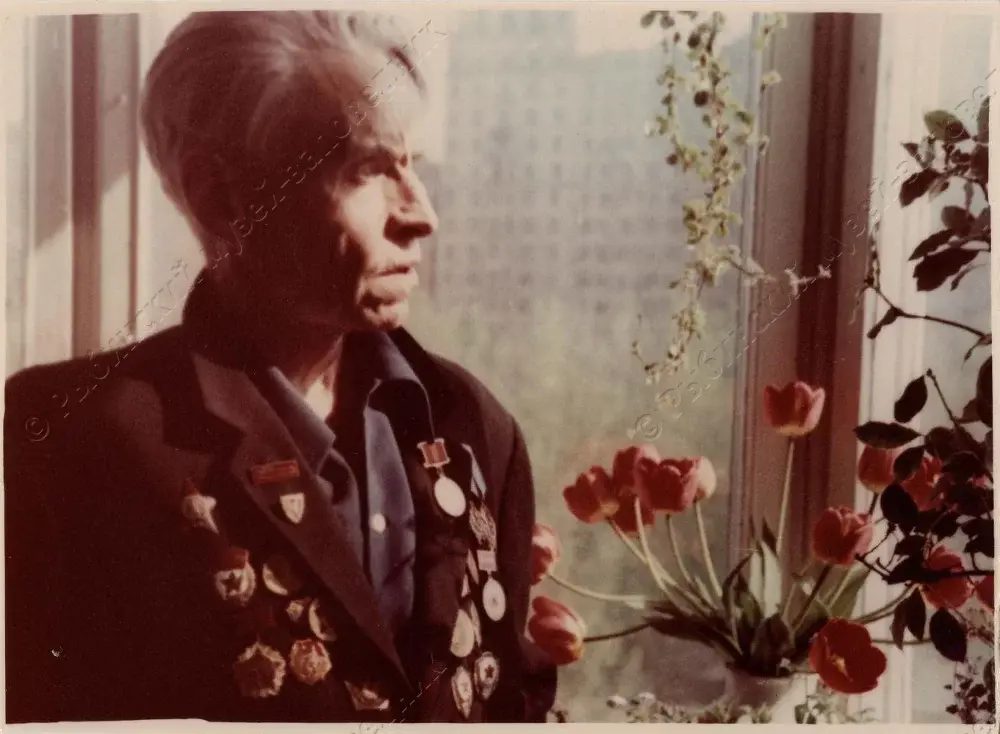

С осени 1942 года я — гвардии рядовой 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Это ратный путь от уже упомянутого города Холма в Калининской области на Великие Луки, Новоржев, через всю Латвию: Лидза, Резекне, Мадона, Огре, Ауце, Елгава — до Риги. И моя военная стезя кончается в Литве, где наша дивизия участвовала в окружении и громила прибалтийскую группировку врага вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

День за днем, месяц за месяцем входишь ты в ратную семью людей чуть ли не всех национальностей. Сегодня выступление в политотделе, где самое высокое начальство слушает твое сочинительское слово и выносит тебе приговор, не подлежащий обжалованию, завтра — в полку, послезавтра — в батальоне или в роте — перед матушкой пехотой. И нет дороже награды, чем эти улыбки и хлопанье ладош. Нет выше радости, чем ощущение, что ты нужен здесь каждому, слушающему тебя.

Твои песни, на самые популярные мотивы, исполняет ансамблевец-казах Кокубаев, частушки, сочиненные тобой, «выдает» связистка Анка Горшкова, выдает под базис, с притоком да прихлопом, и конечно же пленяет солдатские сердца, ибо сама исполнительница — дева кровь с молоком, волжанка, плясунья и танцорша. А пожилой солдат Заботин читает наизусть твои сюжетные рассказы в стихах, да так мастерски, что слушатели внемлют, покатываясь со смеху, или грустят. А что-то из услышанного — потом переписывают и даже отсылают родным и знакомым в глубокий тыл.

Разве можно оставаться равнодушным, когда стихи, сочиненные тобой, печатаются в дивизионной, армейской и фронтовых газетах, причем не только разрозненно, но и целыми литературными страницами. И как тут не возликовать душой, как тут не взорлить от счастья и чувства благодарности, когда во фронтовом лесу, среди лучших бойцов и командиров, отличившихся по воинской службе, сам комдив называет твое имя и от имени командования вручает тебе орден Красной Звезды. Этот первый орден памятен и дорог, как первая любовь. Мне и теперь кажется, что, преисполненный самых светлых чувств, я снова и снова говорю комдиву, говорю однополчанам, говорю всем работягам глубокого тыла, смотрящим на меня отовсюду:

— Служу Советскому Союзу!..

Нет, есть в жизни моменты, когда ты воистину счастлив.

Восьмая гвардейская — школа моя фронтовая, панфиловцы — бескомпромиссные судьи мои, учителя и наставники. Здесь пришла мне мысль-задумка составить книгу чисто солдатских стихов, чтоб каждая строка и строфа звучала от имени солдата, чтоб вся книга была — «От первого лица».

Есть у меня, панфиловца, подарок, полученный от армейской газеты — толстенный, в коленкоровом переплете альбом-блокнот. Его страницы заполнены моими записями обо всем испытанном и пережитом на войне. Это сугубо личная драгоценность, хранимая мной как зеница ока. Нет-нет да и перечитываю дарственную надпись на титульном листе, перечитываю и, не буду скрывать, благодарно улыбаюсь при этом:

«И песня,

и стих —

это бомба и знамя...»

В. Маяковский.

Красноармейцу

поэту-гвардейцу

Сергею Смирнову

от редакции газеты

«Вперед за Родину!»

Вот где моя наблюдения, замыслы и помыслы, звено к звену, стали «созвеньиваться» воедино. Возник, может быть, главный замысел — взять и, не мудруствуя лукаво, попытаться восстановить стихами чуть чудаковатый, улыбчивый и грустный, но духовно жизнерадостный, что ли, образ солдата-добровольца, может быть, единственного в своем роде. Ему все врачебные комиссии выносили обидный приговор: «Не годен». А человек опровергал, опровергает и впредь намерен опровергать такое обидное и формальное мнение о себе.

...А в дивизии, не выходящей из боевых действий, тем временем изменилась обстановка. Ансамбль расформирован, солдатские любимцы — певец Кокубаев, чтец-декламатор Заботин, баянист Элебаев — убиты, музыкантский взвод, куда я прикреплен на довольствие, превратился в саперов-дорожников, и мне у них делать нечего, положение таково, что некуда голову приклонить. Вот в таком душевном состоянии предстал я перед комдивом, нашим армейским батей, полковником Ломовым, доложил ему, ничего не скрывая, что и как. А комдив взвесил все «за» и «против» и дал такую команду: «Ну что ж, езжай в Москву-столицу и действуй там, как подобает гвардейцу-панфиловцу. Если понадобится помощь — сигнализируй мне лично». А я показал командиру рукопись лучших своих стихов, написанных в дивизии, и доверительно признался, что хочу доработать и отдать ее в издательство и что это будет моим творческим рапортом перед всеми и перед собственной совестью. И никогда не забуду командирского жеста моего армейского бати. Кликнул он своего адъютанта и приказал преподнести мне, гвардии рядовому, сто солдатских граммов.

Возвращение. Декабрьская Москва. Волнение. Шутка ли — ты войдешь в знакомый подъезд, позвонишь в квартиру на втором этаже, шагнешь в общую кухню и там — дверь в твою собственную келью, где никаких роскошеств, но зато на широком каменном подоконнике — целая стопка твоих ленинградских тетрадей, а в них — собрание человеческих судеб, доверенных тебе удивительными людьми, имя которым — блокадники. Вот о ком ты обязан сказать, может быть, самое пронзительное, самое высокое слово. Ведь это же беспощадные исповеди героев-ленинградцев. А рядом с ними в единый строй встают твои гвардейцы-панфиловцы. А рядом — твои умельцы-заводчане, доподлинные трудовые богатыри глубокого тыла, гвардия индустриального труда. Каких строк и строф заслуживают они? Какая огромная обязанность у тебя перед ними и какое чувство долга!..

Затаив дыхание, не вхожу, а взлетаю по лестнице на свой этаж. Звоню. Вхожу в кухню и холодею: на моей двери нет замка. Толкаю ручку, а мне изнутри открывает дверь какой-то лысый толстяк. Ступаю на порожек и, задохнувшись, угрожающе выкрикиваю единственное слово: «Ка-ак?!» Успеваю заметить на кушетке женщину с ребенком. У нее испуганное лицо. А лысый толстяк сует мне в руки акт сдачи моего имущества в какой-то районный склад. И лопочет, что вернулся сюда на законных основаниях, что и раньше жил здесь. Выхватываю из его трясущихся рук эту злополучную бумагу, рывком захлопываю дверь и, молча, стиснув зубы, ухожу ни на кого не глядя.

В душе боль, жгучая горечь, негодование. В одно мгновенье все обрушено, словно взрывом, разнесено вдребезги... Держу в руках акт, по которому на какой-то склад свалены мои бумаги и скудные штатские пожитки. Нестерпимое чувство обиды, злости, а в то же время и сарказма переполняет сознание: «Пока я там, на фронте, воевал, мою жилплощадь тут завоевали». К чертям собачьим унизительный клочок бумаги, со всеми подписями на нем. Рву его на мелкие клочки и тут же решаю раз и навсегда не разыскивать своих более чем скромных пожитков и оскверненных бумаг.

Солдат с фронта приехал домой, а дома фактически нет, и, по сути, ничего и никого нет. Вот она — война, и вот ее прямое попадание... Давай, гвардии рядовой, навестим нашу тетю Лизу с ее Сережкой, который теперь, наверно, маму свою перерос на две головы и, чего доброго, завершает высшее образование.

Дверь открыла согбенная, вся в черном, женщина. Она сразу же узнала меня и на мое обрадованное: «Здравствуй-те, тетя Лиза!..» — укоризненно произнесла: «А ведь мой Се-режа-то убит...»

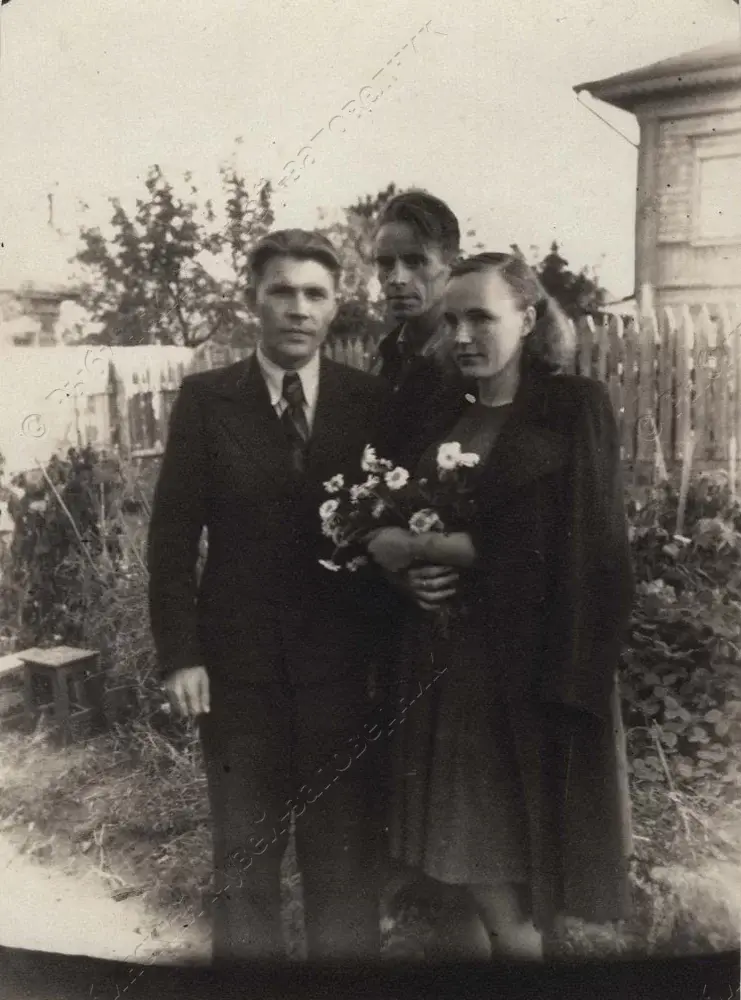

А потом визит в институт. А потом твердое решение навестить свою избранницу Галю, ту самую, с которой познакомился на Валдае, где зарождается Волга, — избранницу, с которой так застенчиво и бережно общались до войны, писали друг другу нежные и полемические послания, ссорились по пустякам, а о самом главном так и не сказали ни слова друг другу.

Отыскиваю дорогого адресата. Стучу. И она открывает мне дверь. И я вижу непередаваемо просиявшее лицо своей избранницы. Галя! И — губы к губам, сердце к сердцу, душа к душе. Ах, какие все это не те слова. Впрочем, тут никаких слов не нужно. Ведь вроде бы ничего особенного в мире не изменилось — просто двое, военный «он» и сугубо штатская «она», фантастически просто нашли друг друга...

Старый, дореволюционного образца дом. Темные от примусов и керосинок коридоры, похожие на шахтные стволы. Двери, двери... И среди них наша дверь. А за дверью наш приют на два лица. И наш таинственный для окружающих праздник взаимности.

Но шла война... А что, если через «Крокодил» узнать — нельзя ли от газеты «Правда» попасть на Берлинское направление, участвовать во взятии Берлина? Несу новые стихи в «Крокодил», там же помещается «Правда». И — о удача! — встречаю бывшего редактора нашей дивизионной газеты «За Родину!» поэта, переводчика Джамбула, Павла Кузнецова. Горячие объятия. Краткое собеседование. Чистосердечно объясняю Павлу свою задумку. А он дружески и тоже чистосердечно отвечает, что «право на соучастие в Берлинской операции» (так, примерно, и сказал) надо заслужить. У нас, говорит, формируется выездная редакция «Правды» на посевную кампанию в Оренбургские степи, понимаешь, глубокий тыл тоже своего рода ударный фронт. Вот и поезжай туда вместе с газетой. Покажи, на что ты способен как поэт и журналист. А когда вернешься, будем думать о твоей командировке в «берлинские края». Павел Кузнецов незамедлительно знакомит меня с другим правдистом, очень притягательным парнем: волевое лицо, улыбка во весь зубастый рот, густой, ниспадающий на брови чуб, цепкий взор и самая броская подробность — правая рука в черной кожаной перчатке. Это Воробьев, редактор выездной «Правды». По-фронтовому быстро вопросы-ответы. И в итоге договоренность, что в соответствующие инстанции будет отправлена специальная бумага с ходатайством откомандировать меня в распоряжение газеты «Правда», а мне пока что сидеть и готовить свою рукопись стихов для издательства и готовиться к поездке в глубокий тыл, на посевную кампанию. И что отныне я буду именоваться поэтом выездной газеты «Правда».

Весна сорок пятого года. Глубокий тыл. Чкаловская, она же Оренбургская область. Посевная кампания. И в самой круговерти этой посевной — вагончики нашей выездной газеты. Везет мне на жизнь в вагонах. Сто дней и сто ночей сева Победы, по сути, сраженья за хлеб. А тыловое войско — сплошь солдатки, солдаты-инвалиды, старики да подростки, даже малые дети. Вот о ком скажи достойные слова, сочинитель. Вот герои, стоящие в едином ряду с героями огневой полосы.

Увы, не пришлось мне быть свидетелем штурма Берлина. Победа пришла 9 мая 1945 года, когда сев Победы еще продолжался и наша выездная славила на своих полосах беспримерных ударников этого сева в глубоком героическом тылу. В каждом номере выездной «Правды» — твои стихи или эпиграммы, расширили стихотворный фельетон на конкретных носителей зла, призыв-четверостишие или частушки на «посевные» темы, афоризмы бытового звучания. И все это в единстве с победным ходом весеннего сева, с рапортами о положении на всех фронтах. И по-своему прав был редактор Воробьев, когда громогласно и радостно сообщил нам о капитуляции врага, а потом повел по кругу рукой в кожаной перчатке, указывая на необъятные оренбургские степи, и утешительно произнес:

— Вот он — наш штурм Берлина и победа над врагом!.."

Война. А где твое место в ней? И я мчусь в свой Литературный институт, из института — в райвоенкомат. Но военный человек прямо сказал: «Займитесь пока своим делом — сдавайте зачеты». И мне разъяснено, что даже в добровольцы я не гожусь по состоянию здоровья, о чем написано в моем белом билете.

Нет, дорогой военком, предписывай кому хочешь продолжать учебу и сдавать зачеты по литературе, а мне такие предписания сейчас не по нутру, и я с ними не могу, не имею права согласиться! Ведь ты же понимаешь, товарищ военком, что идет война, смертельная война!

И пришел я опять в отдел найма своего завода теперь оборонного значения, к своему бывшему руководителю Якову Николаевичу, рассказал, что да как, и он не только принял меня на службу как старого кадровика, но и прописал в общежитии, среди парней-холостяков, там, где жил раньше мой друг Степанов до получения отдельной комнатки. Благодарю вас, товарищ начальство!

Мой — нет, — наш завод, вновь ты принял меня в свое горнило. Мы, работники отдела кадров, днюем и ночуем в своем административном корпусе. Здесь принимаем на работу людей, здесь несем дежурство с вечера до утра, здесь ловим сигналы: «Граждане, воздушная тревога!..» А воздушные тревоги иногда объявляются несколько раз в сутки. И мы знаем, что вражеские стервятники летят со своим нудным «Безу-везу-у» не вообще на Москву, а в первую очередь на нас, на наш объект оборонного значения, чтоб сбросить на него весь свой термит и взрывчатку.

Горько, тяжело, больно сознавать, что принято решение об эвакуации в глубокий тыл нашего завода. Он, как наша армия, сражается, но принужден отступать. В кромешной тьме ночной, при синем свете, уходят с заводской территории тяжело загруженные эшелоны с цеховым оборудованием, а вместе с ними уезжают и умельцы-кадровики, уезжают с семьями и домашним скарбом. Уезжают, чтобы в глубоком тылу слиться воедино с таким же гигантом заводом и совместно делать оружие обороны и наступления, необходимое позарез.

Мой друже Степанов получает предписание сопровождать эшелон особо дефицитного оборудования и доверяет мне ключ от своей комнаты. «Пусть, — говорит, — под этой крышей лежат до поры до времени наши с тобой рукописи, дневники, одним словом, все творческие задумки. А ты, — говорит, — нет-нет да заглядывай сюда...» И я беру ключ и даю слово заглядывать сюда, ибо эти исписанные бумажки для меня дороже всякого другого имущества. «Записывай, фиксируй на белых страницах все происходящее вокруг тебя, ведь это не просто частные факты, а само Время,— грозное, трагическое, полное непарадного геройства и величия...» И я веду свои записи в любое время суток, когда позволяют обстоятельства, а все записанное отношу в комнатку, доверенную мне другом Степановым. Интересно, как он там в глубоком тылу сейчас — мой напарник по работе, тоже ревностный инспектор по кадрам?

А завод, как могучая держава труда, все быстрей и быстрей погружает свое оборудование на колеса и, эшелон за эшелоном, перебазируется в глубокий тыл...

Не забыть тревожной осенней ночи на дежурстве. Сквозь непроглядную темень с запада отчетливо доносится уханье войны. В небе шарят лучи прожекторов. По соседству с нами залпово бьют зенитки, а возле входа в наше здание, не зажигая фар, останавливаются крытые брезентом ЗИСы.

Начальник, Яков Николаевич, вызывает меня в кабинет и говорит, как диктует:

— Слушай внимательно. Получено приказание — немедленно эвакуировать документацию завода. Вот тебе ватник. Вот тебе оружие на всякий случай. И скорее по машинам. Поедешь вместе со мной!..

Приказ есть приказ. Его не обсуждают. Его надо выполнять немедленно. И вот в осенней кромешной тьме наш эскорт из нескольких грузовиков выбирается из Москвы и берет курс в глубокий тыл. Какое удивительное совпадение — всего лишь год тому назад ты со своими однокашниками по институту шел пешком по этим же дорогам... Все вокруг теперь стало другим, настороженным, как бы смотрящим исподлобья.

А ты едешь в кузове тяжелой автомашины, кутаясь в брезент, согреваешься собственным дыханием и словно торопливо события: «Скорей, скорей к месту назначения, скорей, отдать кому следует этот груз и — еще скорей — обратно в Москву, ибо в такие дни ты обязан быть в ней — в заглавной крепости, объявленной на осадном положении.

Но глубокий тыл распорядился иначе. Он дал задание: объединить два оборонных завода, и каждому заводчанину нашлась безотлагательная задача именно здесь показать, на что ты способен. Более полугода приводили мы в идеальный порядок документы, привезенные из Москвы. Бумаги, бумаги в папках, в ящиках, на стеллажах. Казенные бумаги.

А где, скажи, сочинитель, твои личные бумаги, с новыми строчками да строфами, где хотя бы одна папка обо всем том, что сейчас вершится в мире и вокруг тебя? Но и здесь, как там сказано у классика, «являться муза стала мне». Выкраивал время ночью и пытался найти, поймать строку, где бы пульсировало самое сокровенное чувство солдатской ответственности — и не только твоей, но и твоих соратников, работяг глубокого тыла. И не зря одно из моих стихотворений заканчивалось такими строчками: «Да здравствует уменье быть веселым, когда тебя ничто не веселит».

Наш завод — волей Наркомата обороны — обосновался здесь, в глубоком тылу, а в Москву на нашу территорию перебазировался уже другой завод. И о нашем возвращении пока не могло быть и речи. Вот она, нещадная проза войны, — москвичи стали провинциалами, а провинциалы — москвичами.

Но Яков Николаевич, мой руководитель, как опытный работник по кадрам, получил предписание вернуться в Москву на свою прежнюю должность. Немедленно врываюсь к нему, — мол, я к вам по личному вопросу. «Ну, что у тебя?» И куда девалась моя робость — гляжу — глаза в глаза — своему начальству и отчеканиваю: «Работа с документацией, со всеми казенными бумагами здесь по сути закончена. Об этом, — говорю, — гласит даже ваш приказ и ваша благодарность лично мне за ударную работу. Но поймите, — говорю, — меня правильно: в Москве остались на произвол судьбы все мои личные бумаги, все мои рукописи, все творческие заготовки. Это мое духовное имущество, без которого нет меня как молодого литератора, без них, — говорю, — я не л. Яков Николаевич, — говорю как можно более проникновенно, — возьмите сочинителя с собой, дайте ему любое задание и вот увидите — он не подведет!»

И — о чудо! — моя исповедь в третьем лице, чистосердечная речь о личных бумагах, оставленных на произвол судьбы, да и личные симпатии ко мне возымели действие. Суровое начальство понимающе изрекало: «Ладно, жди вызова!» Как просто сделать сочинителя счастливым.

Счастливый, еду в солдатской теплушке. Счастливый, вспоминаю теплушку двадцатых годов, как ехал среди матросов из Крыма. Счастливый, предвкушаю, как войду в комнатку моего друга Степанова и сердцем произнесу:

— Здравствуй, все задуманное и подлежащее воплощению!

...Дверь открыла симпатичная бабушка. «Вам кого?» — «Да вот, — говорю, — вернулся из эвакуации. У меня тут в комнате — целый ворох исписанных бумаг и тетрадей. Вот их-то мне и надо!..» А бабушка, ангельская душа, приветливо улыбается и как обухом по голове: «Да мы еще зимой сожгли твои бумажки, сожгли вот в этой печурке, зима-то была лютня, а дом не отапливался. Жгли что ни попадя, чтоб обогреться... Да ты, дорогуша, не огорчайся насчет своих бумажек, — еще напишешь...» Бабушка очень сочувственно еще что-то лопотала. А я слушал и почти ничего не понимал... Вот она война. Вот оно ее прямое попадание прямо в мою душу.

Вновь незамедлительный визит к своему начальнику и разговор с ним обо всем случившемся...

...А через несколько дней мы, группа работников оборонных заводов, взяли курс на Ленинград. Нам поручено эвакуировать для нужд обороны специалистов и оборудование. На бреющем полете прошли Ладогу и очутились в осажденном городе.

Место моей работы за Невой, в Василеостровском райкоме партии. Сюда вызывают высокоразрядников, мастеров индустриального труда. Здесь идет собеседование с каждым из них о необходимости считать себя мобилизованным и ехать на Большую землю, ехать, как на фронт, и там, в глубоком тылу, своим опытом, своим высоким трудовым искусством помогать победе над врагом. С утра до вечера шли ко мне мастера огня и металла, по существу элита рабочего класса, люди фронта и тыла одновременно. Что ни характер — само Время (время с большой буквы). Большинство из них потеряли все — здоровье, семью, родных, стали одиночками. Но сохранили главное — ненависть к врагу. Передо мной были физически изможденные люди, но духовно каждый из них был образцом, званье каждому — большевик.

— А что можно взять с собой? — как бы от имени всех однажды спросил у меня один из них. И мне пришлось чистосердечно ответить, что с собой можно взять только то, что сможешь унести. А это означало — лишь свое рабочее мастерство, ибо мастер едва держался на ногах от блокадного истощения. Они именовали себя каким-то новым званием — блокадники, а я, оформляя их, как бы вставал перед ними — руки по швам, ощущал в каждом орлиную стать и сам себе внушал: «Вот у кого учись выдержке и уменью все превозмогать». Если раньше мне, работнику по кадрам, люди всех возрастов рассказывали свои биографии, иногда очень интересные, а часто и заурядные, ибо многие только начинали свой трудовой стаж, то здесь представали гвардейцы индустрии — что ни рассказ — судьба, конкретная современность, драма, трагедия и конечно же непарадное геройство. И я после работы в райкоме возвращался к себе в «Асторию», устраивался в собственном номере и заносил в рабочую тетрадь впечатления каждого дня. Пусть погибло все мое довоенное строчечное имущество — «Я все начинаю сначала». Так начиналось одно из новых стихотворений, и казалось, что это не только запевная строчка стихотворения, а, говоря откровенно, и самая исповедальная правда. Спасибо, Ленинград и ленинградцы, за встречи, за собеседования, за приобщение москвича к вашему блокадному житью. Спасибо за врачующую атмосферу переднего края, за красоту, неколебимость, несгибаемость и рабочую доблесть...

С одним из последних эшелонов состоялось мое возвращение в Москву. Рапортую начальству, — мол, ваше задание выполнено. А теперь отпустите меня, очень прошу, Яков Николаевич, отпустите сочинителя обратно в институт. А оттуда, говорю, я обязательно должен уйти в действующую армию... Мне, говорю, обязательно следует «побыть в солдатской шкуре», чтобы заслужить право писать о войне от имени солдата. Я, видимо, очень впечатляюще доказал ему, что здесь, при заводе, чувствую себя, как на собственном пепелище, ибо все мои бумажки сожжены... Согласно кивнул в ответ Яков Николаевич и без начальственной интонации, просто и человечно заговорил, — мол, спасибо тебе за службу.

А я — впервые в жизни — обнял свое начальство, а он— меня. И мы даже облобызались от избытка взаимных симпатий. Было смешно и, как никогда, трогательно. На прощанье получил я из рук Якова Николаевича ордер на комнатку в шесть квадратных метров, прекрасную трудовую характеристику и благодарность в трудовой книжке от имени Наркомата обороны — за образцовое выполнение задания по эвакуации из осажденного Ленинграда специалистов высокой квалификации и заводского оборудования.

Возвращение в институт. Но какие тут зачеты да экзамены, когда все, даже белобилетники, рвутся в действующую армию, а наша институтская комиссарша, истинная большевичка Слава Щирина, всеми силами, всеми средствами способствует этому. Тут мне на редкость повезло. В институт прямо с фронта приехал бравый гвардии капитан. Цель его визита взбудоражила мою душу: «Нам, в 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, нужен поэт, нужен для дивизионного ансамбля, для дивизионной газеты, для солдат прославленной дивизии, в рядах которой совершили свой бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев».

Не знаю, что говорила обо мне гвардейцу-капитану наша Слава Щирина, но когда пригласили меня в партбюро, то капитан сказал мне: «Ну, в нашем полку прибыло, товарищ молодой поэт, мы берем вас в нашу гвардейскую семью, берем в качестве гвардии поэта. На сборы — ровно сутки».

Через двадцать четыре часа, вместе с бравым капитаном, забрались мы в одну из теплушек, и зататакали на запад колеса солдатского поезда по той самой железной дороге, где я в мирные времена служил библиотекарем вагон-клуба.

Среди лесов и болот Калининской области, возле городка под названием Холм, состоялось мое приобщение к воинской службе. Статный, властный, чем-то напоминающий Чапая, комиссар Логвиненко, узрев меня, требовательно произнес: «Направление!» А я с чувством вызова ответствовал: «Райвоенкомат не брал меня в армию. Поэтому я приехал к вам по собственной инициативе. Вот, — говорю, — мои верительные грамоты: партбилет, паспорт и справка из института...» Похоже, что комиссару понравился такой ответ, и в тот же день вчерашний московский студент-сочинитель стал солдатом прославленной воинской части.

С осени 1942 года я — гвардии рядовой 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Это ратный путь от уже упомянутого города Холма в Калининской области на Великие Луки, Новоржев, через всю Латвию: Лидза, Резекне, Мадона, Огре, Ауце, Елгава — до Риги. И моя военная стезя кончается в Литве, где наша дивизия участвовала в окружении и громила прибалтийскую группировку врага вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

День за днем, месяц за месяцем входишь ты в ратную семью людей чуть ли не всех национальностей. Сегодня выступление в политотделе, где самое высокое начальство слушает твое сочинительское слово и выносит тебе приговор, не подлежащий обжалованию, завтра — в полку, послезавтра — в батальоне или в роте — перед матушкой пехотой. И нет дороже награды, чем эти улыбки и хлопанье ладош. Нет выше радости, чем ощущение, что ты нужен здесь каждому, слушающему тебя.

Твои песни, на самые популярные мотивы, исполняет ансамблевец-казах Кокубаев, частушки, сочиненные тобой, «выдает» связистка Анка Горшкова, выдает под базис, с притоком да прихлопом, и конечно же пленяет солдатские сердца, ибо сама исполнительница — дева кровь с молоком, волжанка, плясунья и танцорша. А пожилой солдат Заботин читает наизусть твои сюжетные рассказы в стихах, да так мастерски, что слушатели внемлют, покатываясь со смеху, или грустят. А что-то из услышанного — потом переписывают и даже отсылают родным и знакомым в глубокий тыл.

Разве можно оставаться равнодушным, когда стихи, сочиненные тобой, печатаются в дивизионной, армейской и фронтовых газетах, причем не только разрозненно, но и целыми литературными страницами. И как тут не возликовать душой, как тут не взорлить от счастья и чувства благодарности, когда во фронтовом лесу, среди лучших бойцов и командиров, отличившихся по воинской службе, сам комдив называет твое имя и от имени командования вручает тебе орден Красной Звезды. Этот первый орден памятен и дорог, как первая любовь. Мне и теперь кажется, что, преисполненный самых светлых чувств, я снова и снова говорю комдиву, говорю однополчанам, говорю всем работягам глубокого тыла, смотрящим на меня отовсюду:

— Служу Советскому Союзу!..

Нет, есть в жизни моменты, когда ты воистину счастлив.

Восьмая гвардейская — школа моя фронтовая, панфиловцы — бескомпромиссные судьи мои, учителя и наставники. Здесь пришла мне мысль-задумка составить книгу чисто солдатских стихов, чтоб каждая строка и строфа звучала от имени солдата, чтоб вся книга была — «От первого лица».

Есть у меня, панфиловца, подарок, полученный от армейской газеты — толстенный, в коленкоровом переплете альбом-блокнот. Его страницы заполнены моими записями обо всем испытанном и пережитом на войне. Это сугубо личная драгоценность, хранимая мной как зеница ока. Нет-нет да и перечитываю дарственную надпись на титульном листе, перечитываю и, не буду скрывать, благодарно улыбаюсь при этом:

«И песня,

и стих —

это бомба и знамя...»

В. Маяковский.

Красноармейцу

поэту-гвардейцу

Сергею Смирнову

от редакции газеты

«Вперед за Родину!»

Действующая армия, июнь, 1944 года

Вот где моя наблюдения, замыслы и помыслы, звено к звену, стали «созвеньиваться» воедино. Возник, может быть, главный замысел — взять и, не мудруствуя лукаво, попытаться восстановить стихами чуть чудаковатый, улыбчивый и грустный, но духовно жизнерадостный, что ли, образ солдата-добровольца, может быть, единственного в своем роде. Ему все врачебные комиссии выносили обидный приговор: «Не годен». А человек опровергал, опровергает и впредь намерен опровергать такое обидное и формальное мнение о себе.

...А в дивизии, не выходящей из боевых действий, тем временем изменилась обстановка. Ансамбль расформирован, солдатские любимцы — певец Кокубаев, чтец-декламатор Заботин, баянист Элебаев — убиты, музыкантский взвод, куда я прикреплен на довольствие, превратился в саперов-дорожников, и мне у них делать нечего, положение таково, что некуда голову приклонить. Вот в таком душевном состоянии предстал я перед комдивом, нашим армейским батей, полковником Ломовым, доложил ему, ничего не скрывая, что и как. А комдив взвесил все «за» и «против» и дал такую команду: «Ну что ж, езжай в Москву-столицу и действуй там, как подобает гвардейцу-панфиловцу. Если понадобится помощь — сигнализируй мне лично». А я показал командиру рукопись лучших своих стихов, написанных в дивизии, и доверительно признался, что хочу доработать и отдать ее в издательство и что это будет моим творческим рапортом перед всеми и перед собственной совестью. И никогда не забуду командирского жеста моего армейского бати. Кликнул он своего адъютанта и приказал преподнести мне, гвардии рядовому, сто солдатских граммов.

Возвращение. Декабрьская Москва. Волнение. Шутка ли — ты войдешь в знакомый подъезд, позвонишь в квартиру на втором этаже, шагнешь в общую кухню и там — дверь в твою собственную келью, где никаких роскошеств, но зато на широком каменном подоконнике — целая стопка твоих ленинградских тетрадей, а в них — собрание человеческих судеб, доверенных тебе удивительными людьми, имя которым — блокадники. Вот о ком ты обязан сказать, может быть, самое пронзительное, самое высокое слово. Ведь это же беспощадные исповеди героев-ленинградцев. А рядом с ними в единый строй встают твои гвардейцы-панфиловцы. А рядом — твои умельцы-заводчане, доподлинные трудовые богатыри глубокого тыла, гвардия индустриального труда. Каких строк и строф заслуживают они? Какая огромная обязанность у тебя перед ними и какое чувство долга!..

Затаив дыхание, не вхожу, а взлетаю по лестнице на свой этаж. Звоню. Вхожу в кухню и холодею: на моей двери нет замка. Толкаю ручку, а мне изнутри открывает дверь какой-то лысый толстяк. Ступаю на порожек и, задохнувшись, угрожающе выкрикиваю единственное слово: «Ка-ак?!» Успеваю заметить на кушетке женщину с ребенком. У нее испуганное лицо. А лысый толстяк сует мне в руки акт сдачи моего имущества в какой-то районный склад. И лопочет, что вернулся сюда на законных основаниях, что и раньше жил здесь. Выхватываю из его трясущихся рук эту злополучную бумагу, рывком захлопываю дверь и, молча, стиснув зубы, ухожу ни на кого не глядя.

В душе боль, жгучая горечь, негодование. В одно мгновенье все обрушено, словно взрывом, разнесено вдребезги... Держу в руках акт, по которому на какой-то склад свалены мои бумаги и скудные штатские пожитки. Нестерпимое чувство обиды, злости, а в то же время и сарказма переполняет сознание: «Пока я там, на фронте, воевал, мою жилплощадь тут завоевали». К чертям собачьим унизительный клочок бумаги, со всеми подписями на нем. Рву его на мелкие клочки и тут же решаю раз и навсегда не разыскивать своих более чем скромных пожитков и оскверненных бумаг.

Солдат с фронта приехал домой, а дома фактически нет, и, по сути, ничего и никого нет. Вот она — война, и вот ее прямое попадание... Давай, гвардии рядовой, навестим нашу тетю Лизу с ее Сережкой, который теперь, наверно, маму свою перерос на две головы и, чего доброго, завершает высшее образование.

Дверь открыла согбенная, вся в черном, женщина. Она сразу же узнала меня и на мое обрадованное: «Здравствуй-те, тетя Лиза!..» — укоризненно произнесла: «А ведь мой Се-режа-то убит...»

А потом визит в институт. А потом твердое решение навестить свою избранницу Галю, ту самую, с которой познакомился на Валдае, где зарождается Волга, — избранницу, с которой так застенчиво и бережно общались до войны, писали друг другу нежные и полемические послания, ссорились по пустякам, а о самом главном так и не сказали ни слова друг другу.

Отыскиваю дорогого адресата. Стучу. И она открывает мне дверь. И я вижу непередаваемо просиявшее лицо своей избранницы. Галя! И — губы к губам, сердце к сердцу, душа к душе. Ах, какие все это не те слова. Впрочем, тут никаких слов не нужно. Ведь вроде бы ничего особенного в мире не изменилось — просто двое, военный «он» и сугубо штатская «она», фантастически просто нашли друг друга...

Старый, дореволюционного образца дом. Темные от примусов и керосинок коридоры, похожие на шахтные стволы. Двери, двери... И среди них наша дверь. А за дверью наш приют на два лица. И наш таинственный для окружающих праздник взаимности.

Но шла война... А что, если через «Крокодил» узнать — нельзя ли от газеты «Правда» попасть на Берлинское направление, участвовать во взятии Берлина? Несу новые стихи в «Крокодил», там же помещается «Правда». И — о удача! — встречаю бывшего редактора нашей дивизионной газеты «За Родину!» поэта, переводчика Джамбула, Павла Кузнецова. Горячие объятия. Краткое собеседование. Чистосердечно объясняю Павлу свою задумку. А он дружески и тоже чистосердечно отвечает, что «право на соучастие в Берлинской операции» (так, примерно, и сказал) надо заслужить. У нас, говорит, формируется выездная редакция «Правды» на посевную кампанию в Оренбургские степи, понимаешь, глубокий тыл тоже своего рода ударный фронт. Вот и поезжай туда вместе с газетой. Покажи, на что ты способен как поэт и журналист. А когда вернешься, будем думать о твоей командировке в «берлинские края». Павел Кузнецов незамедлительно знакомит меня с другим правдистом, очень притягательным парнем: волевое лицо, улыбка во весь зубастый рот, густой, ниспадающий на брови чуб, цепкий взор и самая броская подробность — правая рука в черной кожаной перчатке. Это Воробьев, редактор выездной «Правды». По-фронтовому быстро вопросы-ответы. И в итоге договоренность, что в соответствующие инстанции будет отправлена специальная бумага с ходатайством откомандировать меня в распоряжение газеты «Правда», а мне пока что сидеть и готовить свою рукопись стихов для издательства и готовиться к поездке в глубокий тыл, на посевную кампанию. И что отныне я буду именоваться поэтом выездной газеты «Правда».

Весна сорок пятого года. Глубокий тыл. Чкаловская, она же Оренбургская область. Посевная кампания. И в самой круговерти этой посевной — вагончики нашей выездной газеты. Везет мне на жизнь в вагонах. Сто дней и сто ночей сева Победы, по сути, сраженья за хлеб. А тыловое войско — сплошь солдатки, солдаты-инвалиды, старики да подростки, даже малые дети. Вот о ком скажи достойные слова, сочинитель. Вот герои, стоящие в едином ряду с героями огневой полосы.

Увы, не пришлось мне быть свидетелем штурма Берлина. Победа пришла 9 мая 1945 года, когда сев Победы еще продолжался и наша выездная славила на своих полосах беспримерных ударников этого сева в глубоком героическом тылу. В каждом номере выездной «Правды» — твои стихи или эпиграммы, расширили стихотворный фельетон на конкретных носителей зла, призыв-четверостишие или частушки на «посевные» темы, афоризмы бытового звучания. И все это в единстве с победным ходом весеннего сева, с рапортами о положении на всех фронтах. И по-своему прав был редактор Воробьев, когда громогласно и радостно сообщил нам о капитуляции врага, а потом повел по кругу рукой в кожаной перчатке, указывая на необъятные оренбургские степи, и утешительно произнес:

— Вот он — наш штурм Берлина и победа над врагом!.."

"Лиха беда — начало. Вслед за первой выездной редакцией последовала вторая, а потом третья — на восстановление подмосковной ГРЭС, на хлебозаготовки в Алтайском крае, к бумажникам Балахны, на освоение целинных земель. Спасибо тебе, «Правда», за школу, где учишься говорить с читателем откровенно и взвешенно, не вообще, а на самых острых и реальных фактах реальной жизни, говорить о самом главном и неотложном. Спасибо за ощущение силы опубликованного слова, действенности его и обязанности обращаться со словом бережно, целенаправленно, как обращаются с оружием ратного и мирного дела.

Работа в выездных редакциях «Правды» новизной событий, масштабностью задач, горячим сердцебиением жизни переполняла, захлестывала душу, духовно врачевала от всякого рода минорных раздумий о своих утратах и огорчениях личного порядка. И в перерывах между очередными рейсами горячо, весело и творчески-добычливо работалось сразу над двумя рукописями собственных сочинений. Пришла уверенность в своих поэтических возможностях. И осенью 1947 года два поэтических светила, два твоих наставника — Луговской и Светлов, — милостиво, с добрыми улыбками, дают тебе рекомендации в Союз писателей. И тебя принимают в этот желанный Союз...

Где вы, дорогой учитель рисования Свиблов? Рапортую вам, что не изменял, не изменяю и не изменю постижению секретов мастерства, жажде рисовать, только теперь слово стало моими кистями и красками.

По делам службы и призвания мне довелось побывать во всех краях моего Советского Союза, от Мурманска до Курильских островов, от Тихого океана до Атлантики, да и за рубежами нашего Отечества.

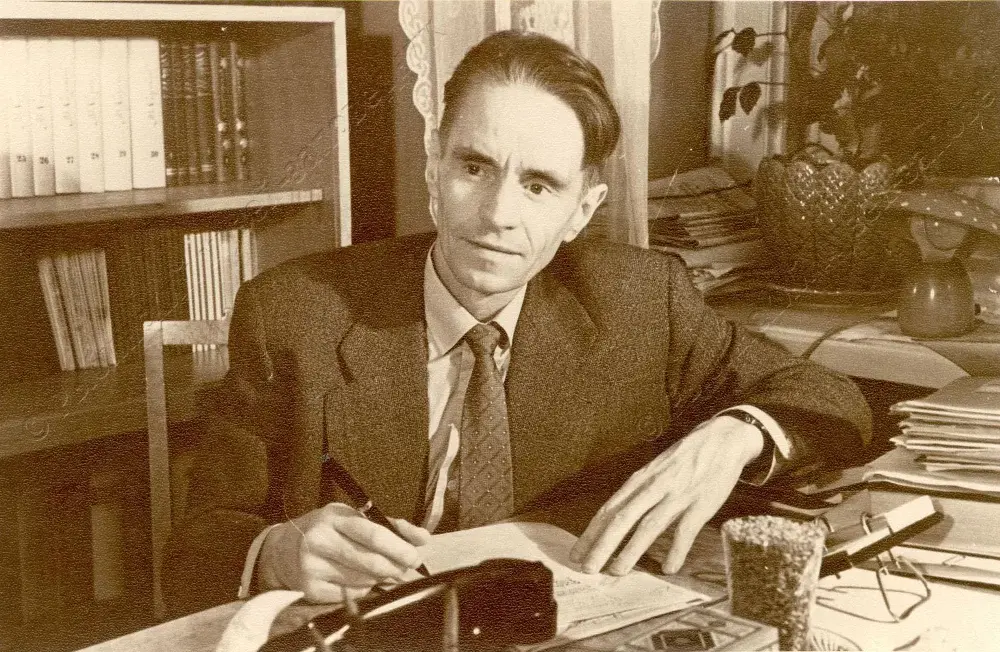

Я член Коммунистической партии с июня 1941 года. Памятная дата. А в 1950 году секретарша правления Союза советских писателей поручил мне работу руководителя поэтических семинаров в Литературном институте им. Горького, где я когда-то учился и сам. Это очень нелегкое и самое большое по протяженности партийное поручение я ревностно и, говорят, небезуспешно исполнял тридцать лет подряд, стараясь продолжать традиции своих незабываемых наставников — Светлова и Луговского. У меня, в масштабе Советского Союза и даже за рубежом, есть своего рода поэтический «колхоз» из бывших семинариев, ныне известных поэтов, лауреатов и не лауреатов, которые нет-нет да отчитываются передо мной в своих творческих свершениях, не забывают своего бывшего поэтического «тренера-наставника».

Мне бесконечно дорого воспоминание о моем и моего друга Сергея Васильева поэтическом вечере в Политехническом музее, где блистательно и единственный раз в жизни председательствовал классик советской литературы Михаил Александрович Шолохов. С чувством горячей признательности думаю о собратьях по перу, избиравших меня в секретариаты правления Союза писателей СССР и РСФСР. Особенно памятны годы совместной работы с Леонидом Сергеевичем Соболевым, бывшим председателем писательской организации РСФСР.

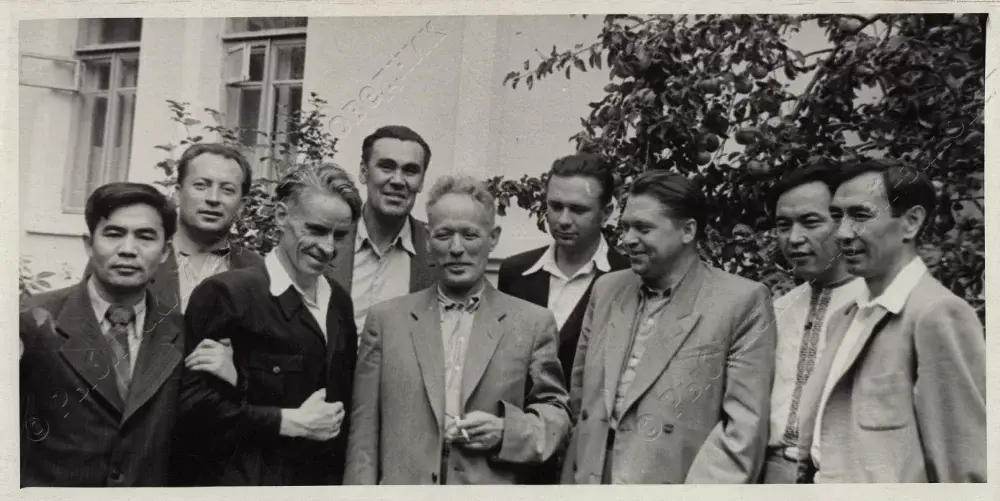

Не прошли бесследно всевозможные декады литературы в Москве и секретариаты на местах, выезды за границу. Кстати, самым представительным и ответственным для меня был выезд в качестве руководителя группы поэтов, куда входили Твардовский и Вера Инбер, Заболоцкий и Прокофьев, Мартынов и Слуцкий. Мы что-то около трех недель крепили дружеские контакты с поэтами Италии, где к нам присоединились и соучаствовали с нами поэтические старейшины Сурков, Исаковский и Микола Бажан, путешествовавшие тогда по благословенной земле Данте.

Коммунисты партийной организации Литературного института и Московской парторганизации поэтов неоднократно избирали меня секретарем партийных бюро. Союз писателей рекомендовал в состав редсоветов издательств и редколлегий центральных журналов. Но при любых обстоятельствах я считал и считаю, что писатель прежде всего должен оставаться писателем и подтверждать это.

Хочу привести веселый пример из собственной практики. Как я уже говорил о своей службе под эгидой Леонида Сергеевича Соболева, то эта, поначалу увлекательная, служба все больше стала беспокоить и огорчать меня. С одной стороны, командировки, встречи, знакомства с прекрасными писателями и новыми их произведениями. Радующие итоги выполнения служебных планов, а с другой стороны, в твоих творческих делах — полный застой, — за целый год иногда — ни единой собственной строки, прочерк и еще раз — прочерк. Поневоле сам себе задаешь беспощадные вопросы: «Куда девались твоя смелость, твоя сила воли, твой темперамент, черт возьми?!» И вот однажды, что называется набравшись смелости, прихожу к Соболеву и все это высказываю ему напрямик. И Соболев, чуткая, отеческой отзывчивости душа, минорно соглашается со мной, а затем опечаленно смеется над моим заявлением, адресованным ему — председателю Союза писателей России: «Прошу освободить меня, по собственному желанию, от занимаемой должности и получаемой зарплаты. Хочу по примеру Гагановой из передовой бригады (секретариат правления СП РСФСР) перейти в бригаду «отстающую» (Поэзия) и показать, на что я способен в ней...» Так мы расстались, служебно, с «капитаном Соболевым». Он списал меня на берег со своего «корабля», но по-прежнему остался моим старшим другом. Спасибо вам за все, дорогой Леонид Сергеевич!

Нет, не ради красного словца люди говорят об избранном деле. Оно — вечный призыв, постоянное влечение и даже добровольная каторга. Оно — бескомпромиссная требовательность, неудовлетворенность найденным.

Есть у каждого поэта основополагающие критерии жизни и творчества. Самым главным мне представляется быть на стрежне нашей советской действительности, не только присутствовать в роли очевидца, но и соучаствовать во всем по приказу разума и зову сердца, ратоборствовать с недругами, а их хоть отбавляй в современном мире, славить, в полную меру своих возможностей, нашенскую явь и новь, человека ратного и трудового подвига — советского человека, преобразующего жизнь на революционных началах.

За полвека служения делу поэзии приходишь к выводу, что поэт не имеет права отсиживаться в так называемой «башне из слоновой кости» — слишком это дорогостоящее сооружение для нашего брата. Куда полезней выходить на быстрину современности, не чураться самых конкретных дел, соучаствовать в них, да так, чтобы слово вмешивалось в «бучу кипучую» жизни личной и жизни народной.

Есть у нас великий ценитель и великий судья всего, что мы делаем, — это народ. Есть у нас величайшая ценность — святыня святынь — Родина. А служение им — счастье и должность каждого из нас.

Всей своей жизнью и трудом хотелось бы мне подтверждать строки собственного же стихотворения:

Я — гражданин Советского Союза,

И нет меня — без верности Ему!"

Работа в выездных редакциях «Правды» новизной событий, масштабностью задач, горячим сердцебиением жизни переполняла, захлестывала душу, духовно врачевала от всякого рода минорных раздумий о своих утратах и огорчениях личного порядка. И в перерывах между очередными рейсами горячо, весело и творчески-добычливо работалось сразу над двумя рукописями собственных сочинений. Пришла уверенность в своих поэтических возможностях. И осенью 1947 года два поэтических светила, два твоих наставника — Луговской и Светлов, — милостиво, с добрыми улыбками, дают тебе рекомендации в Союз писателей. И тебя принимают в этот желанный Союз...

Где вы, дорогой учитель рисования Свиблов? Рапортую вам, что не изменял, не изменяю и не изменю постижению секретов мастерства, жажде рисовать, только теперь слово стало моими кистями и красками.

По делам службы и призвания мне довелось побывать во всех краях моего Советского Союза, от Мурманска до Курильских островов, от Тихого океана до Атлантики, да и за рубежами нашего Отечества.

Я член Коммунистической партии с июня 1941 года. Памятная дата. А в 1950 году секретарша правления Союза советских писателей поручил мне работу руководителя поэтических семинаров в Литературном институте им. Горького, где я когда-то учился и сам. Это очень нелегкое и самое большое по протяженности партийное поручение я ревностно и, говорят, небезуспешно исполнял тридцать лет подряд, стараясь продолжать традиции своих незабываемых наставников — Светлова и Луговского. У меня, в масштабе Советского Союза и даже за рубежом, есть своего рода поэтический «колхоз» из бывших семинариев, ныне известных поэтов, лауреатов и не лауреатов, которые нет-нет да отчитываются передо мной в своих творческих свершениях, не забывают своего бывшего поэтического «тренера-наставника».

Мне бесконечно дорого воспоминание о моем и моего друга Сергея Васильева поэтическом вечере в Политехническом музее, где блистательно и единственный раз в жизни председательствовал классик советской литературы Михаил Александрович Шолохов. С чувством горячей признательности думаю о собратьях по перу, избиравших меня в секретариаты правления Союза писателей СССР и РСФСР. Особенно памятны годы совместной работы с Леонидом Сергеевичем Соболевым, бывшим председателем писательской организации РСФСР.

Не прошли бесследно всевозможные декады литературы в Москве и секретариаты на местах, выезды за границу. Кстати, самым представительным и ответственным для меня был выезд в качестве руководителя группы поэтов, куда входили Твардовский и Вера Инбер, Заболоцкий и Прокофьев, Мартынов и Слуцкий. Мы что-то около трех недель крепили дружеские контакты с поэтами Италии, где к нам присоединились и соучаствовали с нами поэтические старейшины Сурков, Исаковский и Микола Бажан, путешествовавшие тогда по благословенной земле Данте.

Коммунисты партийной организации Литературного института и Московской парторганизации поэтов неоднократно избирали меня секретарем партийных бюро. Союз писателей рекомендовал в состав редсоветов издательств и редколлегий центральных журналов. Но при любых обстоятельствах я считал и считаю, что писатель прежде всего должен оставаться писателем и подтверждать это.

Хочу привести веселый пример из собственной практики. Как я уже говорил о своей службе под эгидой Леонида Сергеевича Соболева, то эта, поначалу увлекательная, служба все больше стала беспокоить и огорчать меня. С одной стороны, командировки, встречи, знакомства с прекрасными писателями и новыми их произведениями. Радующие итоги выполнения служебных планов, а с другой стороны, в твоих творческих делах — полный застой, — за целый год иногда — ни единой собственной строки, прочерк и еще раз — прочерк. Поневоле сам себе задаешь беспощадные вопросы: «Куда девались твоя смелость, твоя сила воли, твой темперамент, черт возьми?!» И вот однажды, что называется набравшись смелости, прихожу к Соболеву и все это высказываю ему напрямик. И Соболев, чуткая, отеческой отзывчивости душа, минорно соглашается со мной, а затем опечаленно смеется над моим заявлением, адресованным ему — председателю Союза писателей России: «Прошу освободить меня, по собственному желанию, от занимаемой должности и получаемой зарплаты. Хочу по примеру Гагановой из передовой бригады (секретариат правления СП РСФСР) перейти в бригаду «отстающую» (Поэзия) и показать, на что я способен в ней...» Так мы расстались, служебно, с «капитаном Соболевым». Он списал меня на берег со своего «корабля», но по-прежнему остался моим старшим другом. Спасибо вам за все, дорогой Леонид Сергеевич!

Нет, не ради красного словца люди говорят об избранном деле. Оно — вечный призыв, постоянное влечение и даже добровольная каторга. Оно — бескомпромиссная требовательность, неудовлетворенность найденным.

Есть у каждого поэта основополагающие критерии жизни и творчества. Самым главным мне представляется быть на стрежне нашей советской действительности, не только присутствовать в роли очевидца, но и соучаствовать во всем по приказу разума и зову сердца, ратоборствовать с недругами, а их хоть отбавляй в современном мире, славить, в полную меру своих возможностей, нашенскую явь и новь, человека ратного и трудового подвига — советского человека, преобразующего жизнь на революционных началах.

За полвека служения делу поэзии приходишь к выводу, что поэт не имеет права отсиживаться в так называемой «башне из слоновой кости» — слишком это дорогостоящее сооружение для нашего брата. Куда полезней выходить на быстрину современности, не чураться самых конкретных дел, соучаствовать в них, да так, чтобы слово вмешивалось в «бучу кипучую» жизни личной и жизни народной.

Есть у нас великий ценитель и великий судья всего, что мы делаем, — это народ. Есть у нас величайшая ценность — святыня святынь — Родина. А служение им — счастье и должность каждого из нас.

Всей своей жизнью и трудом хотелось бы мне подтверждать строки собственного же стихотворения:

Я — гражданин Советского Союза,

И нет меня — без верности Ему!"

Сергей Смирнов

«Первый переход»

Вся эта ночь была на марше.

Мы шли и не смыкали век...

Устали так, что стали старше,

Придя к рассвету на ночлег.

Всю ночь тонули наши ноги

В пыли... И даже при луне,