С начала 1947 года работаю литературным сотрудников в редакции газеты "Северный рабочий" (гор. Ярославль).

Стихи пишу и печатаю с 1939 года в Ярославском областном государственном издательстве, выпустил два сборника стихов: "На родной земле", "У нас на Волге".

Имею жену и двух детей.

Беспартийный.

Родители живы. Находятся в Ярославле. Отец – член ВКПб.

Мой домашний адрес: Б. Луговая, дом 8, кв. 8.

10.X.50 г.»

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 32. Ед. хр. 404. Л. 3

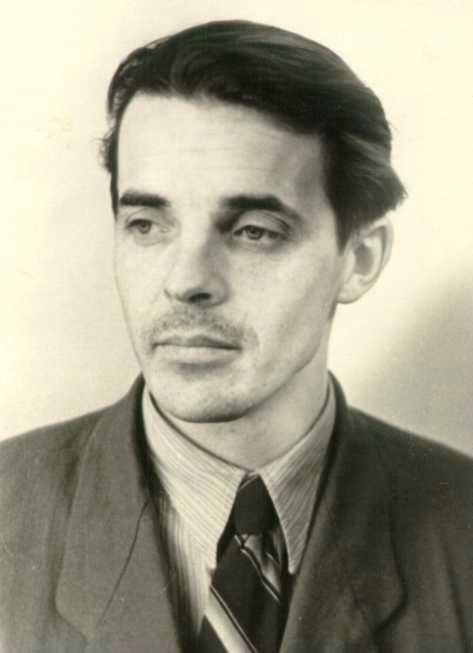

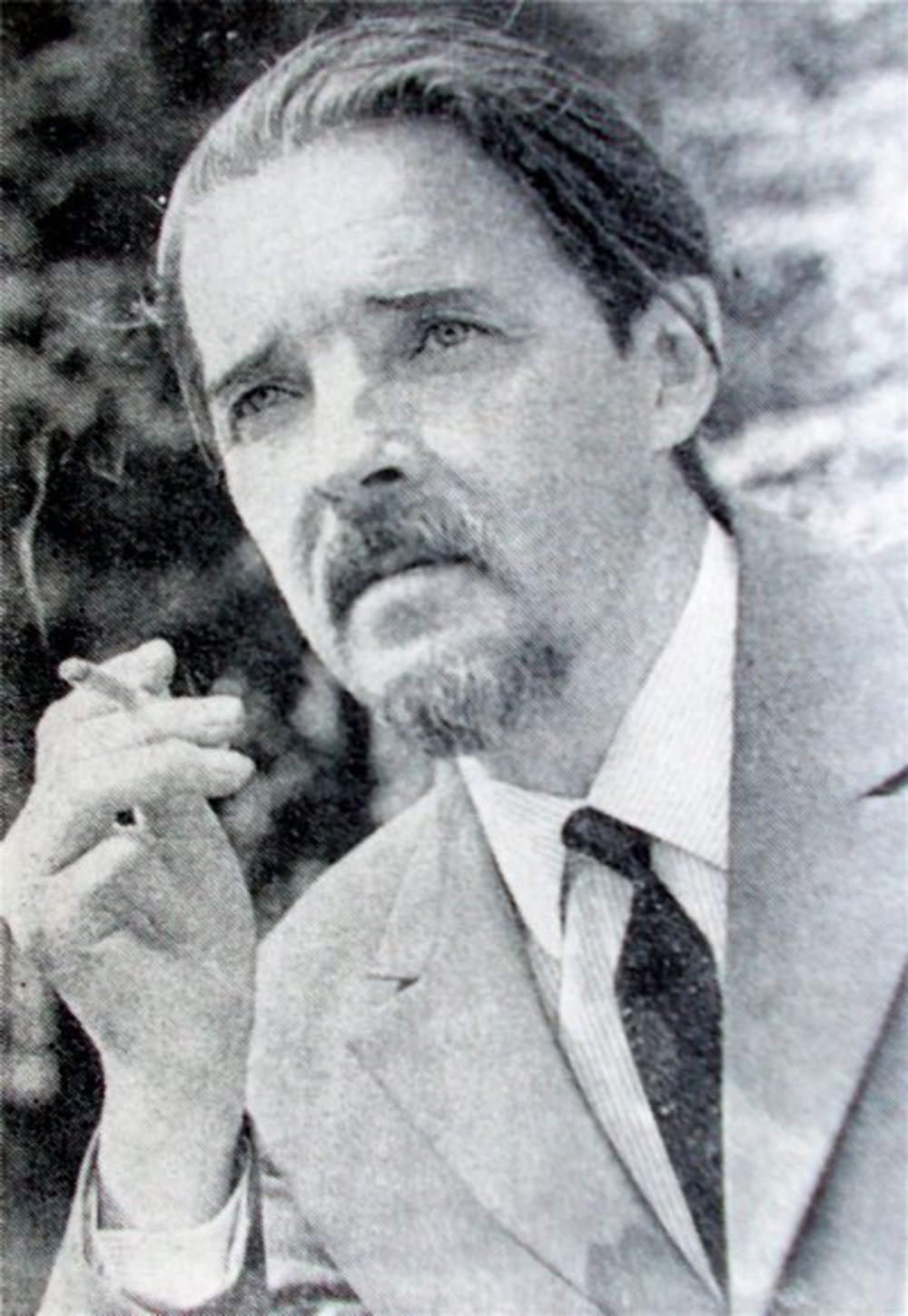

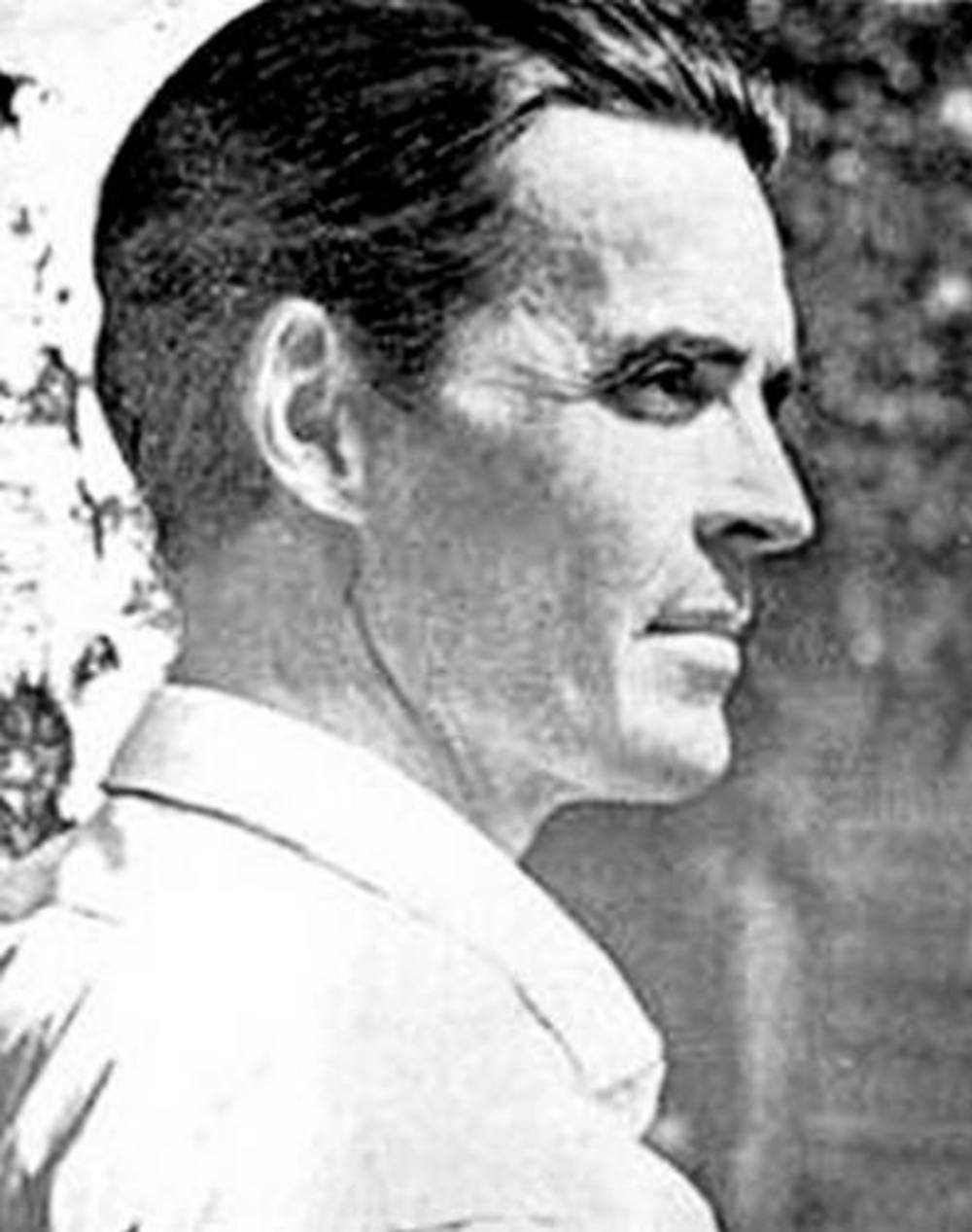

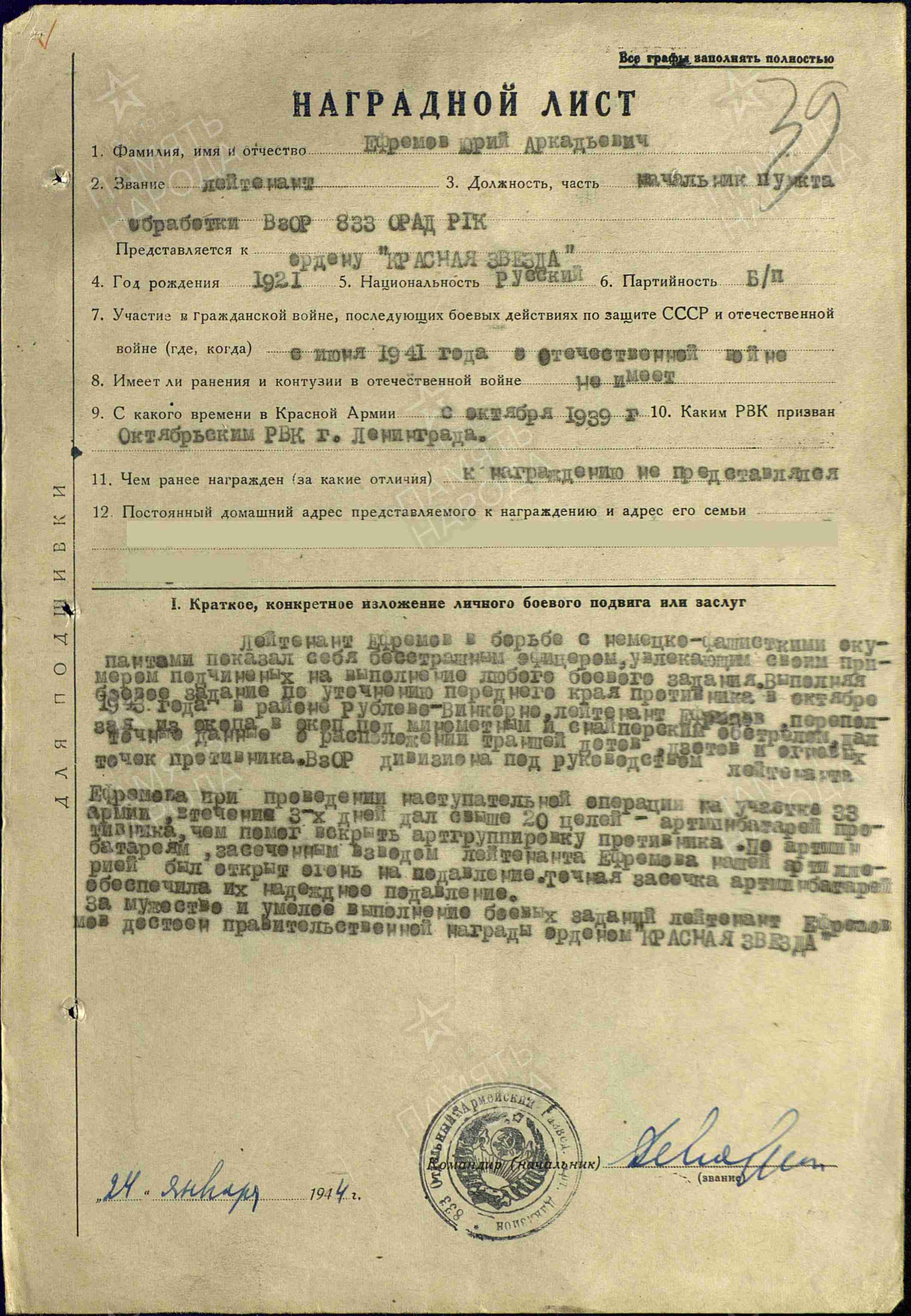

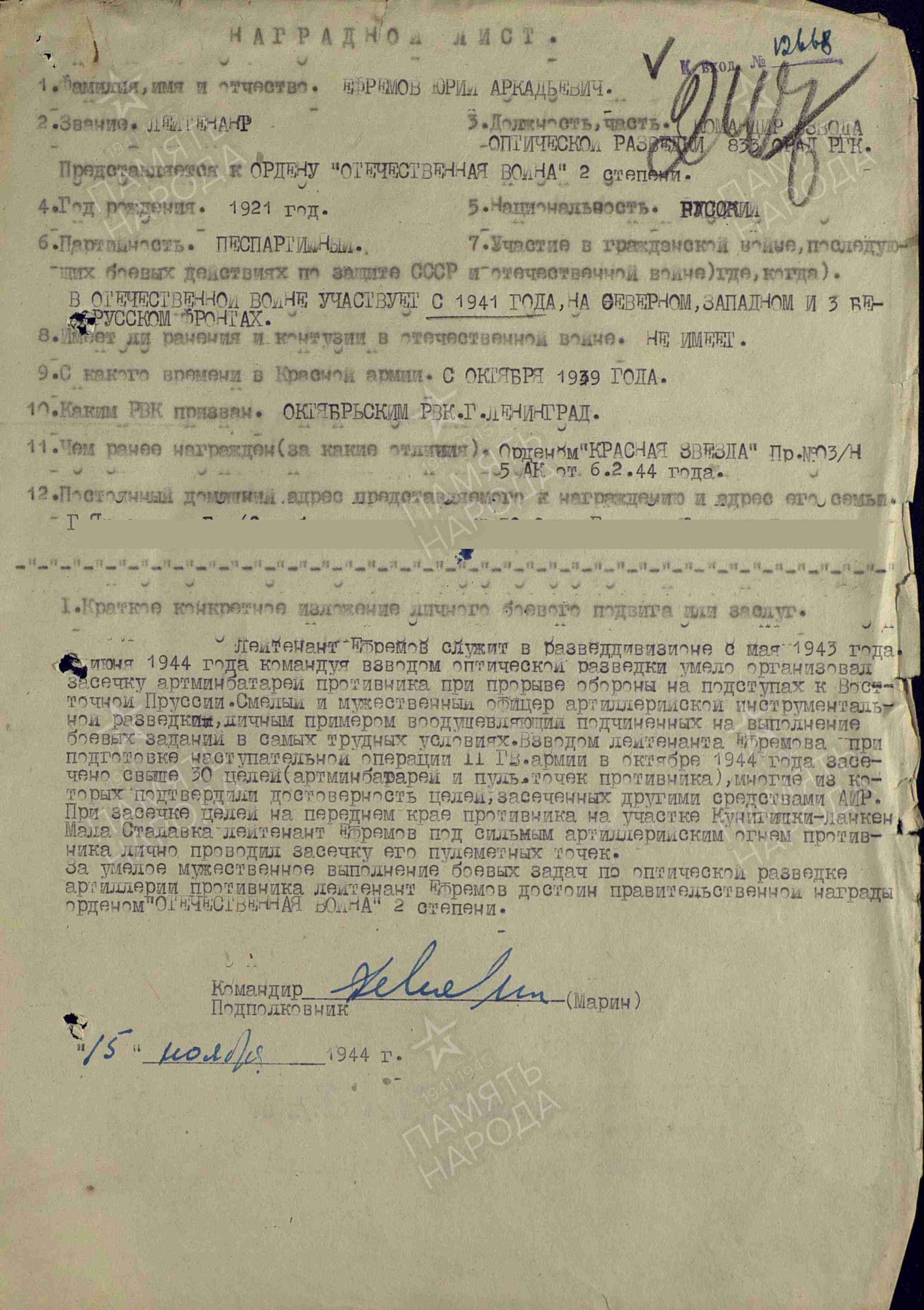

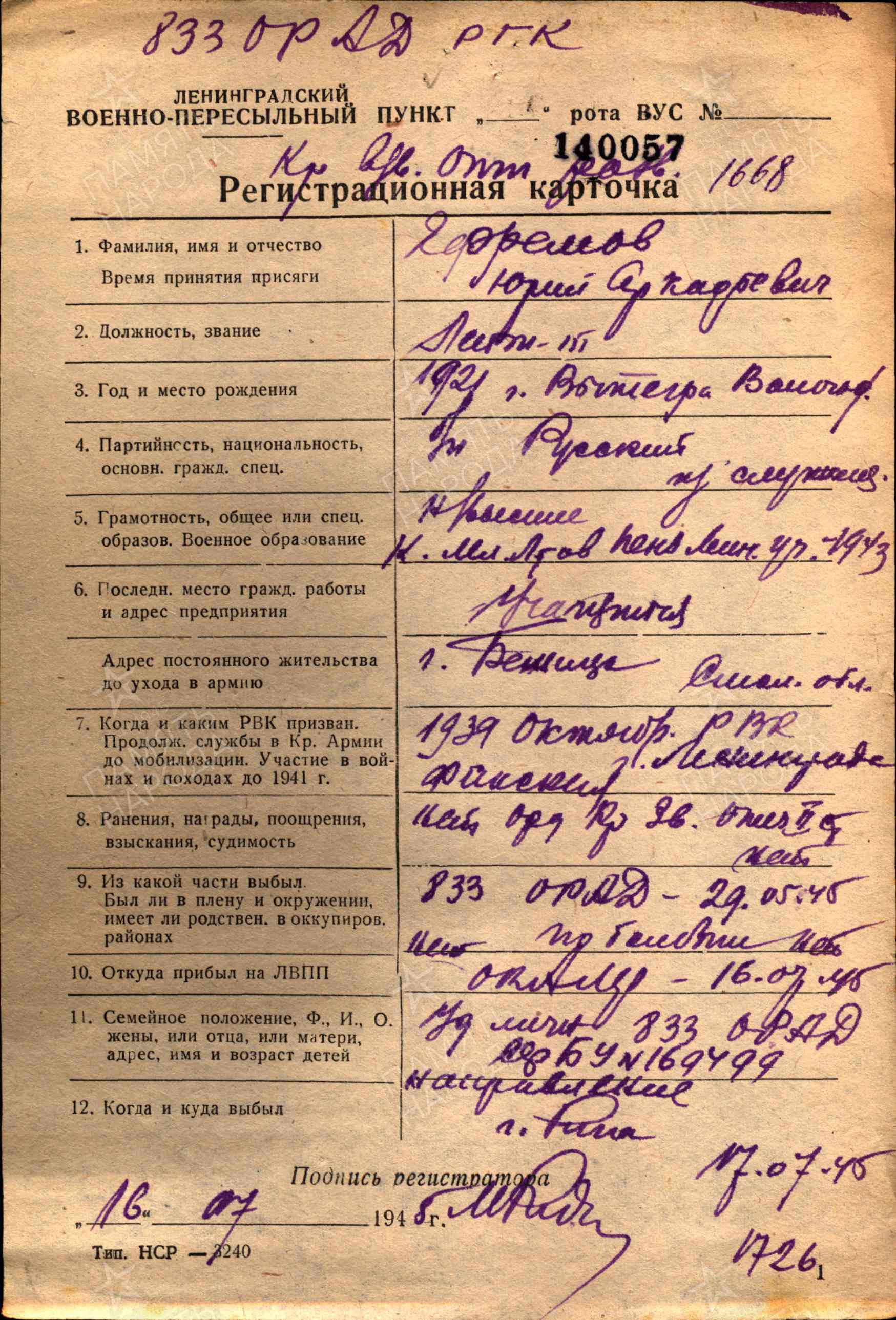

С первого курса института (1938-1939 гг.) Юрий Ефремов был призван на службу. В Советской армии писатель носил звание лейтенанта, участвовал в Отечественной войне и войне с Японией. За семь лет службы находился на территориях Германии, Польши, Китая. В годы Великой Отечественной войны воевал в Заполярье, участвовал в освобождении Смоленска, Литвы, а также – в захвате Кенигсберга[2]. За службу Ефремов получает Орден Отечественной войны II степени (2), Орден Красной Звезды (2), Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орден Отечественной войны II степени[3].

Будучи демобилизованным из Порт-Артура, в 1947 году поэт начинает литературную деятельность, делая особый упор на поэзию[4].

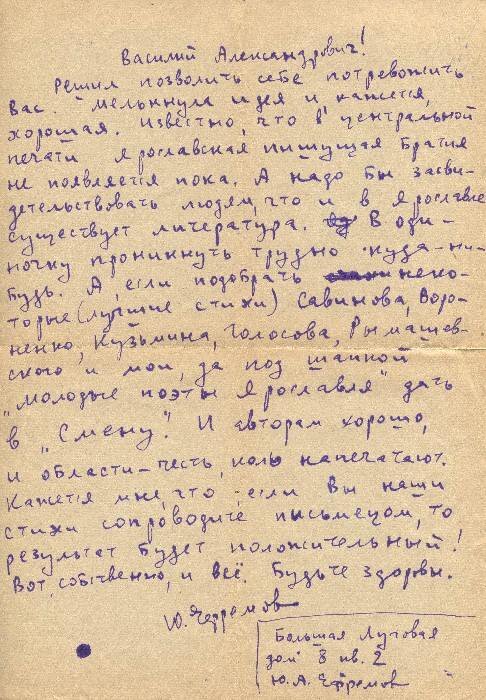

Первоначально Юрий Аркадьевич работает в областной партийной газете «Северный рабочий» в Ярославле, а затем – в комсомольской газете «Юность» в качестве заведующего отделом литературы и искусства. Утверждается участником (второго) Всесоюзного совещания молодых писателей и поэтов[5].

В 1952 году он оказывается принят кандидатом в члены СПП, а в мае того же года переведен в Союз писателей, где в дальнейшем будет работать внештатным консультантом областного отдела. Ответственный секретарь ярославского отделения Союза писателей П. Лосев говорит о способностях Ефремова следующее: «Он безусловно одаренный, растущий писатель, предъявляющий к себе большие творческие требования». Он же рекомендует Юрия Аркадьевича в число слушателей Высших Литературных курсов, желая дать писателю возможность поднять идейно-теоретический уровень и «усовершенствовать свое творческое мастерство»[6].

Первые книги стихов – «На родной земле» и «У нас на Волге» - выходят в Ярославле в 1949 году. «В первом сборнике нашли свое отражение темы Великой Отечественной войны, становление характера молодых советских людей», – пишет П. Лосев[7]. «У нас на Волге», в свою очередь, посвящена советским детям[8].

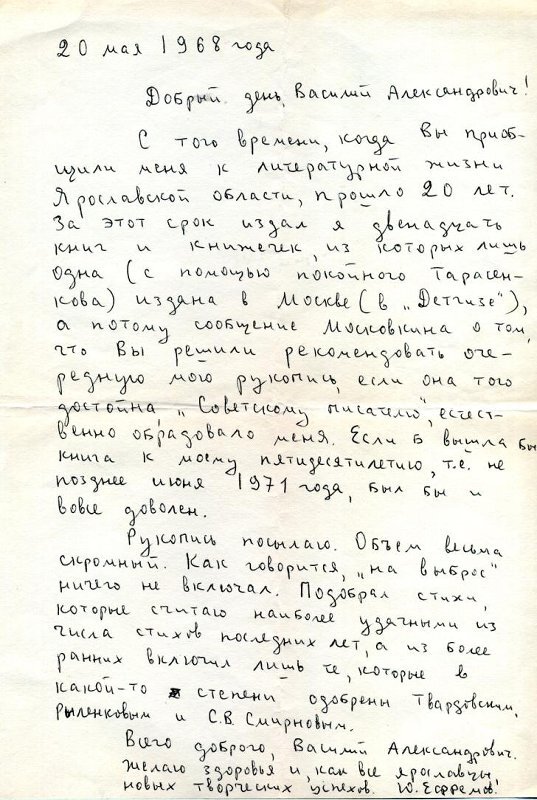

В последующие годы Ефремов неоднократно выступает со своими сборниками и печатается в периодических изданиях, таких как «Знамя», «Новый мир» (стихотворение «Кормчий мира»), «Ярославский альманах». В 1956 году Детгиз выпускает его книгу для юных читателей «Есть сегодня настроение»[9]. Ефремов также занимается переводами с английского, румынского, польского, чешского, адыгейского языков[10].

Юрий Ефремов скончался в 1999 году в Ярославле. Он похоронен на Игнатовском кладбище.

Лесоклинская П.С.

студентка 2 курса

Направление: Филология

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

18.12.2024

Список источников и литературы:

[1] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5. Ед. хр. 127. Л. 2

[2] Ефремов Юрий Аркадьевич / [Электронный ресурс] // Яркипедия : [сайт]. — URL: https://yarwiki.ru/article/1448/efremov-yurij-arkadevich?ysclid=m3x33p65lf645900885# (дата обращения: 25.11.2024)

[3] Ефремов Юрий Аркадьевич / [Электронный ресурс] // Память народа : [сайт]. — URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_rvk1070299817/ (дата обращения: 09.11.2024)

[4] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5 Ед. хр. 127. Л. 2

[5] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5 Ед. хр. 127. Л. 1

[6] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5 Ед. хр. 127. Л. 3

[7] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 32 Ед. хр. 404. Л. 4

[8] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5 Ед. хр. 127

[9] РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5 Ед. хр. 127

[10] Ефремов Юрий Аркадьевич / [Электронный ресурс] // Яркипедия : [сайт]. — URL: https://yarwiki.ru/article/1448/efremov-yurij-arkadevich?ysclid=m3x33p65lf645900885# (дата обращения: 25.11.2024)

Казалось -

девочку

никто не тронет.

И, никому не сделавшая зла,

уткнувшись носом в теплые ладони,

в кровати мягкой девочка спала.

Ей снилось все,

что только в детстве снится:

в лесу избушка, где живёт яга,

и яркая, как радуга, жар-птица,

и кот-мурлыка в красных сапогах.

Четвертый час.

По кругу циферблата

война минутной стрелкою ползла.

Вставало солнце,

воздух розоватый

был свеж и чист.

И девочка

спала.

Ещё и сами были мы, как дети,

еще подумать не могли о том,

что ей, девчонке,

обернется смертью

тяжёлый танк с разбойничьим крестом.

Тревожимые памятью жестокой

и болью, что вовеки не избыть,

на всех дорогах

к западу с востока

искали мы убийц,

чтоб отомстить.

За эту синеглазую когда то

был счёт один

и разговор один -

удар штыка и пуля автомата.

Дорога мести

привела

в Берлин.

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 9. Ед. хр. 2285. Л. 2-3

БАЛЛАДА О КАПЕЛЬМЕЙСТЕРЕ(22 июня 1941 года)

Школьный зал. Гаснет свет.

Играет оркестр —

по домам провожает

женихов и невест.

За плечами — семнадцать,

ну а там, впереди,

сколько лет? Неизвестно.

Гляди не гляди.

Говорит музыкантам

капельмейстер седой:

— Я сегодня, ей-богу,

молодой-молодой.

До того молодой,

что кряхти не кряхти,

а к старухе своей

неохота идти...

Свет погас,

в школьном зале —

тишина, тишина.

А за окнами

тихо

вздыхает Десна...

Если б знал капельмейстер,

приказал бы в ночи,

чтоб тревогу играли

его трубачи.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 4-5

***Тыщу лет я в Брянске не был,

а и нынче снится мне,

как плывет куда-то небо

по моей реке Десне.

А по небу — два мальчишки,

белый парус... Ах, Десна!

Кабы жизнь, как в сказке-книжке,

кабы снимала видна!

А по небу — два влюбленных...

Ты открой, Десна, секрет,

кто невесты их, кто жены,

то ли будут, то ли нет.

А по небу — два солдата...

А вода шумит, шумит...

И не ведают ребята,

кто живой, а кто убит.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 5

ВЫСОТА 314,9(Заполярье. Северный фронт)

Нет ни деревца,

ни кустика,

ни травушки какой,

которую бы можно бы

погладить бы рукой.

Камни сложены подковою —

вот и весь

приют-уют.

Летом — ладно,

а зимой-то,

зимою ветер лют.

Что для ветра,

ветра белого,

солдатская шинель,

коль она из камня сделана,

солдатская постель?

А за ветром

и не слышно-то,

как пуля просвистит.

А не слышно —

и не надобно.

Жив —

значит не убит.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 7-8

***...в обороне на рубеже Витебск — Орша

Медсанбат.

Механик крутит ленту.

Смотрим мы

чудесную легенду:

город, —

а пожаром не сожжен,

люди, —

а никто из них не ранен…

И вздохнул сосед,

как будто он

в медсанбат

друзьями принесен

из легенды-сказки

на экране.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 9

***Была она, речка Вазуза,

как немцы за ней залегли,

не только в масштабе Союза,

а и в масштабе Земли,

и шире, и глубже всех прочих,

а бренное тело свое

ползком ли, бегом ли —

как хочешь! —

на западный берег ее

обязан

ты, воин, доставить,

пусть ранен, пусть даже убит.

Приказ есть приказ.

Сверх приказа

Душа за Россию болит.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 8

***Война. Убьют иль покалечат,

скрипи зубами, матерись,

но от всего того не легче,

убьют — и точка! И ложись

в тот трехаршинный свой уют,

где птицы песен не поют,

паек солдатский не дают,

куда вестей тебе не шлют,

где ты последнего лишен —

услышать, как звучит салют,

знать, что тебе назначен он

за твой солдатский

скорбный труд.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 19

***Вернулись мы. И с орденами.

В чинах, как батька скажет мой,

и слава добрая за нами...

А с чем еще пришли домой?

А с памятью о том, что было,

о том, чего могло не быть,

о тех, кого война убила,

кого могла и не убить.

Ефремов, Ю. А. От Десны до Волги / Ю. А. Ефремов. –

Рыбинск : Рыбин. подворье, 1995. – С. 19

МОЛЧАТ СОЛДАТЫ ГНЕВНО

Замок Гедимина.

Рвутся мины.

Пыль и пепел в воздухе.

Война!

Ты прошла бы, смерть,

еще раз мимо.

Пощадила б!

Не щадит она.

Что тебе девчонка-санитарка?

Слышишь, смерть:

не тронь ее,

не тронь!

Не кидай сюда

из-за фольварка

свой испепеляющий огонь.

Не щадит...

Молчат солдаты гневно,

и лежит на Княжеских лугах

спящая красавица-царевна

в стоптанных кирзовых сапогах.

Ефремов, Ю. А. Твои добрые руки / Ю. А. Ефремов. –

Ярославль : Книжное издательство, 1961. – С. 46

1.

Историография:

1.

Описание архивных документов:

1. ЦГАЛИ СПб. Ф. Р‑112. Оп. 3. Ед. хр. 328. Письмо Ефремова Юрия Аркадьевича, поэта (Ярославль), Дудину М.А.

2. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 9. Ед. хр. 2286. Ефремов, Ю. А. «По военной дороге», поэма.

Л. 1-13 Поэма «По военной дороге».

Главы

ПЕРЕД БОЕМ

«а я во сне и наявуодним дышу, одним живу – в

смоленщину притти».

Автор противопоставляет мирную жизнь («школа светлая была», «сирень росла», «вишни белые цвели») и военную («ни Десны, ни вишни нет», «да отводят песней душу / от разлуки и точки», «На две части, на два света / разделила шар земной», «На душе тревожно что-то / Хоть бы вьюга не мела»).

«Может знать бы смерти срок,

может, сердце б поберег,

сохранил в покое.

Может не было б разлуки –

и беды б той не бывать.

Никогда б чужие руки,

даже просто так, от скуки,

невзначай, не целовать.

Нас за это не простят

те, что честно ждали,

те, что, столько лет подряд,

женихов, мужей, солдат,

свято вспоминали»

«Вперед!

За Родину!

Вперед!»

Тема верности (и женщины, и Родине).

АТАКА

«Огоньв упор

и сталь –

в упор.

Короткий

смертный разговор (РЕФРЕН)

А парню –

восемнадцать лет.

Неужто это так –

последний раз

встречать рассвет

приходится,

земляк?

Последний день

дышать,

смотреть

на мир,

в котором ты

лишь начал жить.

Неужто смерть –

вот здесь,

у высоты?»

«Чует сердце, что сошлись

в этот час рассветный

биться

ты и немец,

смерть и жизнь»

Тема смерти.

«Командир убит. И кто-то говорит, вздохнув: «Война»!

Что же?

жизнь прожил

достойно.

Славен,

славен ратный труд».

Тема долга.

В БЕРЛИНЕ

«Доставай гармонь, приятель,нынче песня будет кстати,

ей с ПОБЕДОЙ – путь один!»

Мотив победы.

3. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 9. Ед. хр. 2285. Ефремов, Ю. А. «Гармонист», «Девочка», «Родине» и другие, стихи.

Л. 1 «Гармонист».

Тема сватовства

«И тогда, отец и мать,

впору свадьбу собирать

А девчатам

гармониста

надо нового искать».

Л. 2-3 «Девочка».

Тема детства и войны.

«Ещё и сами были мы, как дети,

ещё подумать не могли о том,

что ей,

девчонке,

обернется смертью

тяжелый танк с разбойничьим крестом».

Мотив победы

«…искали мы убий,

чтоб отомстить…

Дорога мести

привела

в Берлин».

Л. 4 Памяти боевого товарища.

«Над безымянную могилой

зажглась Кремлевская звезда».

Л. 5-12 Песня о каменщиках.

1. Мирное время (новоселье, праздник) // Тема последствий войны

«Слава,

друзья,

строителям,

земле возвращающим жизнь!».

2. Война

«Матери

иль невесте

теплые эти

вести?».

3. «Солдат по приказу, по долгу –

каменщик по душе».

4. Нет

Мотив возвращения домой

«Длиннее дороги, чем к дому,

в солдатской судьбе

не найти».

5.После войны

«Два каменщинка,

два брата,

как будто опять в бою,

испытанные

не однажды

в солдатском

святом строю».

Л. 13 Песня о хлебе.

«И вспомнился мне день иной

под хмурым ленинградским небом.

Мальчишка за кусочек хлеба

для матери своей больной

приполз в траншею к нам, солдатам».

Л. 14 Родине.

«Сколько сердцу сложено

о тебе, земля моя,

с детства сердцу милая,

кровная, та самая,

что не даром матерью

в час суровый названа…».

Л.15 Так для нас началась Россия

«Промелькнула босая пора

И в судьбу никогда не вернется

сладость дыма…

И тепло материнской руки

не согреет уже на рассвете.

Серебристым налетом

виски

тронул

войн громыхающий ветер».

4. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 32. Ед. хр. 404. Документы участника совещания молодых писателей Ефремова Юрия Аркадьевича. (1951 г.)

Л. 1 Анкета участника 2-го Всесоюзного Совещания молодых писателей.

Место работы: газета Северный рабочий. 1951 г.

Л. 2 Постановление. Бюро Ярославского ОБКОМА ВЛКСМ от 13 октября 1950 г.

Утвердили Ефремова.

Л. 3 Автобиография.

Л. 4 Творческая характеристика на Ефремова П. Лосева

Л. 5 Письмо Лосева П. Секретарю правления ССП А. Софронову.

О том, что на Всесоюзное совещание молодых писателей выдвигают 2 кандидата: Степанов И.Н., Ефремов Ю.А.

Л. 6-8 Отзывы В. Огнева на стихи Ефремова.

Л 9-12 Отзыв на стихи М. Лисянский.

Про эпиграф Твардовского

«Так же легко и свободно написано очень хорошее стихотворение «Парень с речного трамвая»:

«Смешной народ, влюбленные»

«Здесь веселая неожиданность концовки подготовлена всем ходом стиха, лукавого и хитроватого с самого начала. Стихотворение органично, написано оно просто, безыскусственно, интонация его – живая, но скованная формой стиха».

«Ефремов же, как и многие молодые поэты, идет на поводу, говоря фигурально, «красного словца». Мысль порою мелкая, затрепанная, а стихи возводят её в ранг поэтически-значимой величины, заставляют подразумевать какое-то скрытое глубокомыслие ее. А его то и нет. Вот пример:

***

Беседка.

И луна над ней.

Здесь девушке

встречать кого-то.

Здесь клятва милого

верней.

Он здесь лежал

у пулемета.

Разве это поэзия? Это её эмбрион, это непроросшее поэтическое семячко. Мысль в нем хорошая, но ей надо дозреть, чтобы распуститься цветком, у которого есть и цвет и запах».

(То же самое с «Пограничник», «На крутом берегу», «Я думал, что это не может случиться», «Фронтовик» и другие)

Юрий Ефремов – «На родной земле». Ярославское областное издательство. 1950 год.

«Небольшая книга стихотворений Юрия Ефремова подкупает своей ясностью и простотой, искренностью и юношеским задором».

«И хотя вся книга посвящена воину, вернувшемуся с войны, хотя автора рассказывает о новых, мирных делах советского человека, в стихах всё время слышатся отзвуки недавних боев».

«О письмах и почтальоне»

«Молодой поэт рисует почтальона, у которого очень счастливый вид – он в конвертах приносит людям хорошие вести, он рад этим письмам:

…Как будто ему все поклоны

от жён и невест –

одному…

«…он умеет в довольно «избитых» темах найти новый ход, новый поворот.

Смешной народ

влюбленные.

Спроси – любой ответит,

Что девушка его

красивей всех на свете».

«Одно из лучших стихотворений сборника – «Парень с речного трамвая». Юрий Ефремов в трех строфах рассказывает о парне, работающем на пароходе «Пчёлка» - речном волжском трамвае. Парень любит свою работу, хотя «от берега к берегу долог ли путь!». Он считает, что его «Пчёлка» такой же, как все, пароход, случайно попавший в трамвай.

«Ручьями, куда бы им текли», «Слово о каменщиках» - много общих рассуждений.

М. Лисянский

Л. 13-14 Отзыв на детские стихи.

«Е. Ефремов «У нас на Волге» /стихи для детей/

«Сад», «Планетарий», «Стихотворение» - «стихи ясные, простые, очень верные по строю речи и правильно чувствующие своего читателя».

«Про перелетных птиц» - «лучшее в сборнике и которое говорит о том, что у т. Ефремова есть все возможности найти самостоятельную дорогу» (не повторять и копировать кого-то).

Илья Сельвинский»

5. РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 5. Ед. хр. 127. Личное дело: Ефремов Юрий Аркадьевич, 1921 г. р. (15 июля 1957-12 июня 1959 гг.)

Л. 1 Анкета Ефремова.

Начало литературной деятельности 1947 г.

Место работы на 25 июня 1957 г. Внештатный консультант областного союза писателей.

Л. 2 Автобиография.

Л. 3 Характеристика-рекомендация Лосева П.

Л. 4 Список изданных произведений. Книг стихов.

Л. 5 Постановление о принятии на лит курсы Ефремова.

Л. 6 Выписка из приказа о зачислении на курсы.

Л. 7 Выписка из приказа о переводе на 2-ой курс.

Л. 8 Выписка из приказа об окончании курсов. 12 июня 1959 г.

6. РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 20. Ед. хр. 1448. Ефремов Ю.А. «А сердцу больно». Стихи.

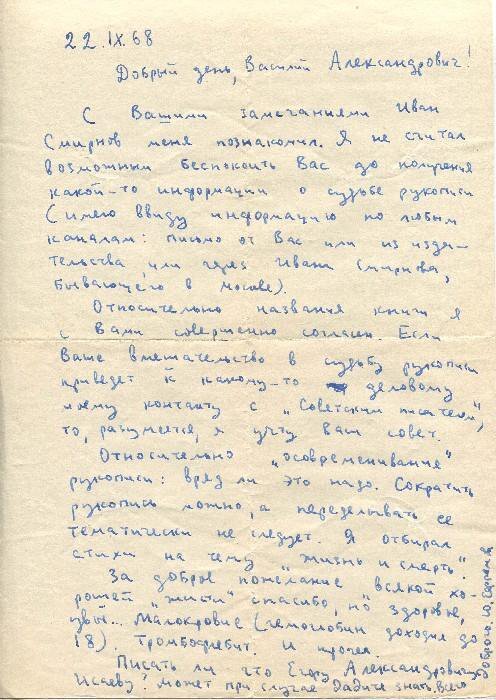

Л.1-7 Рецензия на рукопись «А сердцу больно». Адалис А. 31.12.1968

«Рецензия на рукопись Юрия Ефремова «А сердцу больно» / стихи/.

«Рукопись Ефремова производит двойственное впечатление. Большинство его стихотворений посвящены военной теме, а с этой темой, как мы понимаем, связано его личное участие в войне, смерть товарищей по оружию, горе вдов, оставшихся без мужей, и многое, многое…

<>

Юрий Ефремов – поэт не без способностей, о чем говорит четверть его рукописей – около двух десятков стихотворений. Ему нельзя отказать в искренности, в скромности. В одном из стихотворений он называет себя «рядовым поэзии»:

«Не носить мне, поэзия,

маршальских звёзд.

И полвека почти что.

а как будто впервые

вот сегодня, сейчас

заступаю на пост.»

В другом он говорит:

«Строка, которой в сердце еще нет

прекрасней той, что найдена сейчас».

<>

Но основной недостаток стихов Ефремова – их временная конкретность, узость. – то, что называется плоскостью. Стихи эти стандартны в том смысле, что автор ничего нового, с в о е г о не привносит в военную тему. С одной стороны, эти стихи растворяются в массе «средних стихов», с другой – они в чем-то остаются узколичными, не вышедшими за пределы собственного переживания.

<>

«И помнить, молодые люди, надо, что на земле могло вас и не быть».

«Хочу,

чтоб географию войны

ты изучал

не в сапогах солдатских.»

<>

Идут то ли общие, банальные, избитые фразы и образы, то ли строки, исполненные «поучения свысока», назидания, я бы даже сказала, недостаточного уважения к тем, о ком автор пишет, - и это назидание тоже самое по себе не ново было и было во второсортной поэзии / если только поэзияможет быть второсортной!/. Начинается резонерство – кончается поэзия.

Многие стихи повторяют многократно сказанное в литературе. Стихотворение «Не затем давала солдатам война» напоминает известную песню «Фронтовики, наденьте ордена». «Ходят влюбленные» - всё несамостоятельное: сколько раз уже писали о влюбленных парах, парках и скамейках – в стихотворении все эти «атрибуты» еще раз названы и не более. Разбивка строк чуть ли не на отдельные слова выглядит нарочитой и кроме количества строк ничего не дает.

Заслуживает внимание, на наш взгляд, такие стихотворения: «За поворотом – Хотылево» - неожиданно естественное и свежее; «Не успели девочки» - удался приме повтора, приобрело оттенок песенности, народности, сохранив свой страшный смысл; «Замок Гедимина»; «Когда поцелуй»; «А нас все меньше»; «О ветеранах» / нуждается в серьезной доработке / ; не все стихотворение, а сама интонация в «Она ждала тебя, солдат»; «Снег» / неожиданное по факту / ; последняя строка «У девчонки волосы намокли» - эта строка сама по себе уже стихотворение; «Маму от дождя хранила каска»; «За особые…» /начало/, «Песня»; отдельные места «Дышу, хожу…»; «Казалось бы, ну что мне Африка?» /по смыслу/; последние строки стихотворения о старухе: «И страшно. И тянет, как в бездну, в глаза её заглянуть»; первая строфа «Осенние грустные птицы» / это уже короткое стихотворение/; «Я плакал каждый раз»; «Ковер-самолет» /первая страница/; «А память тревожит», «есть в поэзии маршалы»; «Как сон среди ночи» и 3, 5, 6, 8 сонет из цикла «Любовь» - своей настроенностью и отдельными местами.

«А нас все меньше,

нас все меньше,

солдат,

вернувшихся с войны.

И все старее

лица женщин,

что с мертвыми

обручены.

……..

Пропускаю неудачную строфу

И у детей у наших

дети

уже растут,

уже растут.

А сердцу больно,

сердцу больно…

Как мы в свой срок,

как в старину,

мальчишки

в возрасте дошкольном

играют и сейчас

в войну…»

Это стихотворение «А нас все меньше». В нем тоже как будто бы ничего нового не сказано, но в нем есть такая искренняя и точная интонация, также повторы скупых, горьких фраз, что его невозможно принять как вторичное явление – это душа, боль, поэзия Ефремова. Очевидно, сколько бы ни было о войне написано, всегда нечеловеческое сердце, сердце поэта может высказать себя свежо и неожиданно, ведь у поэзии много измерений. Если бы большинство стихотворений этой рукописи было бы на этом уровне, то тогда вопрос об издании книги мог быть более закономерным. Поскольку только четверть книги, на наш взгляд, может представить для читателя интерес, то нет смысла ее издавать, что не исключает возможности для автора печататься в периодических и областных изданиях.

31.12.68 г.

А. Адалис»

Л. 8-11 Рецензия Евгения Осетрова.«По стихам видно, что Ефремов принадлежит к тому поколению, чья юность совпала с войной. Великая Отечественная война и определила всю последующую житейскую и литературную биографию автора рукописи стихов, названную «А сердцу больно…» Кстати говоря, я настойчиво советовал бы автору сменить название. Теперешнее название не соответствует мужественному тому книги. Да и звучит уж очень банально.

<>

О чём бы он не писал, звучит отчетливо своя тема – тема верности. Речь идет о солдатской верности Родине, народу, друзьям-однополчанам… Поэт пишет о верности родному краю, памяти убитых товарищей. Многие стихи, без сюсюканья и ложной красивости, говорят о трудной женской верности.

Почерк поэта я почувствовал в непринужденно-естественном стихотворении, написанном так легко и певуче, в стихотворении «Елецкий переулок, зеленая трава…» Отлично и такое стихотворение, как «Месанбат», в котором автор обнаруживает великолепное понимание военно-полевого быта и всей тогдашней атмосферы. Всего несколько строк, а какой превосходный рассказ о войне.

<>

Стихи Ефремова чуточку прозаичны, автор не соблазнился умением говорить красиво и броско, но очень точно, рассказывает о том, что пережили миллионы.

Поднимаясь над буднями войны, ибо военные будни – тема многих, автор обнаруживает умение «воспарить над бытом». В этих случаях его лирический герой – «маленький человек» - встает во весь рост, он виден даже над Тихим океаном / «За давность лет…» /.

<>

2 марта 1969 года / Евг. Осетров/

Л. 11-12 Справка библиографического отдела изд-ва «Советский писатель».

Ефремов Ю.А. С т и х и

Дворники весну

Еще не муж

Как сон

Любовь

Медсанбат

Моет дождь

Мальчики хотят

Открыл Христофор

Почему-то считается

Снег, какого он цвета

У зеркала

Верхне-Волжское книжн. изд-во. 1964. 4.000

Не все на войне

Сияет солнце

Ты навсегда

Ходят влюбленные

Ярославское книжн. изд-во. 1961. 2.000

А нас все

А память

Была она, речка

Все медленней

Губы целует

Давным-давно

Дожди грибные

Дышу, хожу

Есть в поэзии

Елецкий переулок

Еще вчера

За поворотом

Замок Гедимина

За давностью

Зашло за время

Звонок

За особые

И вот уж

И листья скользкие

И сто, и двести

Ковер-самолет

Когда-то полагали

Когда перо и сердце пишут

Когда поцелуи

Как гром

Казалось бы

Левобережье…

Мне превратиться б

Не слыхивал

Не успели девочки

Не раз уж

Не затем

Осенние грустные

Одна в лесу

О тезке

О металле

О ветеранах

От солнца

По годам

Песня ты

Полтыщи лет

Расклеен приказ

Старуха древнее

Словно хлынула

Стреляет в вас

С разбега

Тыщу лет я

У девчонки

У парня

Фиолетово-лиловая

Флажком мальчишка

Хлебом кормят

Шла армия

Я плакал

Я спел бы

Я покупал

Не печатались

24. 12. 68 г

Л. 13. Отказ. Рукопись возвращена.

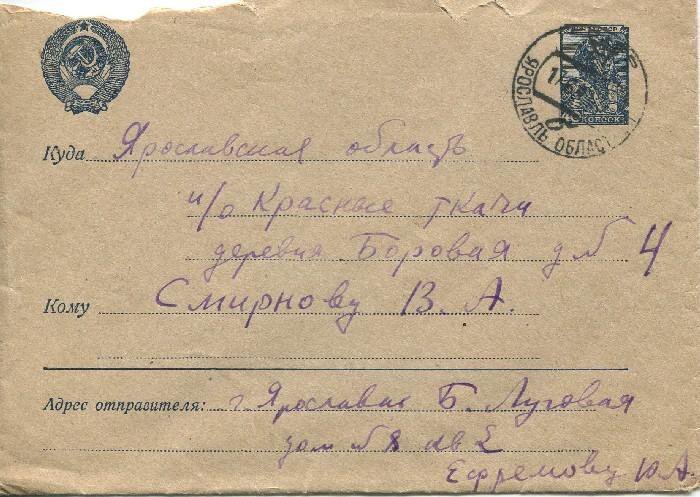

7. РГАЛИ. Ф. 2877. Оп. 1. Ед. хр. 285. Ефремова Юрия Аркадьевича (2 июля 1970 г.)

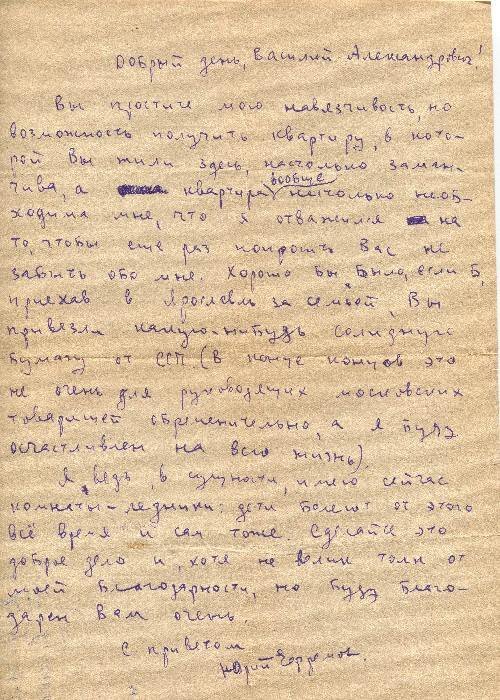

Л. 1 Письмо Ушакову. Л том, что Ефремов рад знакомству и посылает подарок. 2.7.70 г.

«Добрый день, уважаемый Николай Николаевич! Хотя и с запозданием посылаю Вам маленький подарочек на память об ухе, что довелось есть на берегу Которостли, однако же пусть будет оправданием мне то, что не поступил я по пословице «обещанного три года ждут». Весьма рад, что познакомился с Вами. Мне будет приятно, если посылаемое доставит Вам удовольствие. Всего Вам доброго».

Ю. Ефремов

Ярославль, Улица Чкалова, дом 31-а,кв. 23

8. РГАЛИ. Ф. 1816 Оп. 1. Ед. хр. 96. Письма Ярославского, Воронежского и Крымского отделений ССП А.Т. Твардовскому с просьбой рекомендовать Ю.А. Ефремова, К.П. Локоткова, А.И. Никаноркина и др. в члены ССП (17 октября 1951-20 января 1958 гг.)

Л. 1 Письмо секретаря областного отделения ССП Яр. об. с просьбой дать рекомендации Ефремову для приема в ССП.