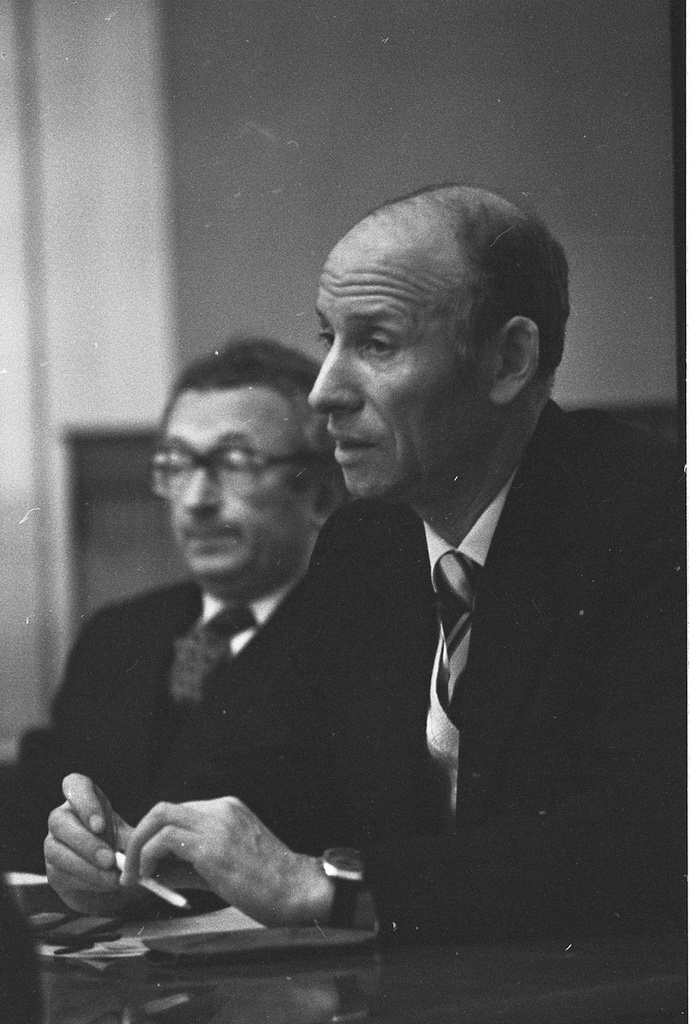

Но самые первые, поблескивающие на дне памяти, как на две колодца, воспоминания связаны у меня с Баку. Кусок неба над нагорной частью старого города, крутая мощенная крупным булыжником улица, Тазапирская мечеть, зной, прохладный дворик.

Поздней – Златоустовская улица в Киеве, балкон на третьем этаже, открывающий пестроту рынка. Киевские предместья – Святошино и Пуща-Водица, высокие кусты жасмина и сосновые просеки, одуряюще пахнущие черемуховые склоны и купы влажной яростью зацветающей сирени.

Природа внушала мне понятие о красоте – то безмолвной и безмятежной, то буревой и взвихренной. Всегда любил и теперь люблю грозу. Ее силы накапливаются в борении, исподволь нарастает тревога, все ближе предел ожидания, разрядка, раскованность, окрыленность, широко раздавшиеся горизонты земли и души.

Не берусь характеризовать, тем более оценивать свою работу. Но, говоря об истоках ее, хочу заметить: моя любовь к поэзии родилась одновременно с любовью к природе; она была ко мне добрее, чем люди.

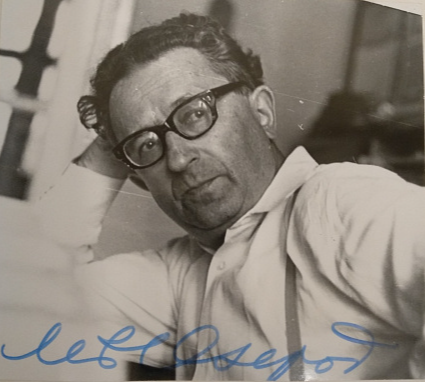

В детстве и юности занимался живописью, учился музыке, писал стихи. После школы-семилетки работал на заводе «Арсенал»: сперва чернорабочим, потом в токарном цехе, еще поздней – чертежником. Прежде чем выйти к людям со стихами, сменил много профессий. Рисовал плакаты и обложки для книг, играл в симфоническом оркестре, учительствовал, сотрудничал в газете.

Я стеснялся, когда меня называли поэтом, и мне самому до сих пор мучительно трудно называть себя этим непомерно ответственным именем.

Поэзия всегда была для меня особым поприщем, которое Каролина Павлова назвала «святым ремеслом», а Илья Сельвинский – «службой крови». Таковой и буду почитать ее до конца дней моих.

Многое в творчестве поэта продолжает оставаться тайной даже для него самого. Но одно несомненно: поэзия растворена в жизни, как соль в море, надо только уметь почувствовать это и выразить в слове.

Молодость моя – это годы учения (1934-1939) в Московском институте истории, философии и литературы, кратко именуемом ИФЛИ. В стенах института и в его останкинском общежитии я обрел наставников и друзей.

Царившая в ИФЛИ атмосфера дружелюбия и взыскательности на долгие годы определила мою духовную жизнь. Здесь открылись мне огромные миры античности, Возрождения, русской классической литературы. Перед самой войной в этом же институте я закончил аспирантуру.

В начале Великой Отечественной войны по призыву комсомола был в числе ифлийцев в прифронтовой зоне Северного Кавказа, затем с ифлийцами же работал в газете «Победа за нами».

Благом для меня было общение с Пастернаком и Ахматовой, с Асеевым и Сельвинским, со Светловым и Олешей… Называло далеко не всех преинтереснейших людей, с которыми свела меня судьба. Это старшие. К их голосам прислушивался. Их советами следовал.

Около четверти века веду творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Долгое время работал с молодежью литературного объединения Московского автозавода имени Лихачева. Учить не учась, по-моему, невозможно. Учился и учусь не только у старших, но и у молодых. И все же сокрушает меня несоответствие между задуманной мной жизнью и тем, что успел пока сделать.

Прожитые годы не утолили моей жажды творить и искать, а горький опыт не перечеркнул моего удивления перед чудом жизни: перед ранним утром, пшеничным колосом, перелетом птиц, лесной опушкой, перед школьниками, идущими на урок, перед старым чабаном-звездочетом…

Кстати, о звездах. С давних лет люблю писать о них. Когда свои ранние стихи прочитал я в киевском объединении молодых авторов году в 1933-1934, один из ораторов, рассекая воздух ребром кисти, выкрикивал:

– О чем вы пишете?! Не нужны пролетариату ваши звезды и ваш космос…

Хотел бы я увидеть сейчас этого оратора и узнать, что он думает сегодня по поводу звезд и космоса…

Люблю дорогу. Поездки по стране даровали мне не только радость пути, но и чувство больших расстояний, но и показали исторический пейзаж нашего Отечества. «Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти», – говорил Бальзак. И я шел к Литве и Осетии, Карелии и Азербайджану, Украине и Белоруссии… Так дорога из понятия пространственного, географического, стала для меня понятием духовным, а самое пространство – протяженностью во времени. Временем.

Дороги вели из дома и возвращали домой. Очевидно, в такой час возвращения и были сказаны слова о «дыме Отечества».

Если говорить о стихотворной манере, то поначалу мне ближе всего была такая, которую я мог бы назвать живописной, или пластической. Мне не терпелось передать в слове плоть бытия. Но позднее я понял, что эта манера выражает только внешнее, зримое и не дает проявиться всей полноте внутреннего мира, без которой нет и не может быть лирики.

Мне по нраву такая стихотворная речь, в которой жизнь души передана без романсовой жеманности и столь модной сейчас расхожей сентиментальности.

Не стал я, увы, музыкантом, хотя мечтал о дирижерстве и композиторстве. По-видимому, давно живущее во мне мелодическое начало не могло не сказаться в слове. Мелодика встретилась с пластикой. Это была важная встреча. Мысль не оставила их наедине. Она соединила их и образовала некий тройственный союз: пластика – мелодика – мысль. Можно и иначе: мелодика – пластика – мысль. А можно и так: мысль – пластика – мелодика. В зависимости от того, что в данном стихотворении становится главным и определяющим.

Но что бы ни было главным и определяющим, весь этот тройственный союз ничего не значит, если не основывается на пережитом. Без этого нет поэзии. Без переживания (радостного, драматического, трагичного) лирика – не лирика, а набор слов, искусно или неискусно расставленных. Не вдруг поэзия мне открылась, как исповедь. Она открывалась в этом качестве постепенно, в ходе самой жизни, в ходе познания человека, в ходе самопознания.

Пушкин и Тютчев, Баратынский и Анненский, Блок и Есенин уберегли меня от крайностей живописной манеры и показали все преимущества чуткой и отзывчивой, доверительно-дневниковой поэзии. Жизнь учила, пример вразумлял.

Каждое стихотворение – даже для человека ежедневно пишущего стихи – неожиданность. Ожиданием неожиданности предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным и даже таинственным. Но это – адова работа. Круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца.

Главное для поэта – не пропустить лирический момент. Потом явятся и точные строки, потом и текст будет отделан. А сейчас – надо схватить настроение, мысль, образ, закрепить их на бумаге.

В момент работы каждое стихотворение – это радость, порой даже восторг, а после окончания – сущее проклятие. Через день, через месяц, а то и через час понимаешь, как не соответствует воплощение замыслу, как велик зазор между тем, что хотелось сказать и как это удалось осуществить.

Мне много приходилось писать о других авторах. О себе говорю впервые. Очень трудная и неблагодарная задача. Утешаю себя тем, что мое предположение – вовсе не попытка что-либо подсказать читателю, а только начало моего доверительного разговора с ним».

Озеров, Л. Избранные стихотворения / Л. Озеров. – Москва : Художественная литература, 1974. – С. 4-8

Но самые первые, поблескивающие на дне памяти, как на две колодца, воспоминания связаны у меня с Баку. Кусок неба над нагорной частью старого города, крутая мощенная крупным булыжником улица, Тазапирская мечеть, зной, прохладный дворик.

Поздней – Златоустовская улица в Киеве, балкон на третьем этаже, открывающий пестроту рынка. Киевские предместья – Святошино и Пуща-Водица, высокие кусты жасмина и сосновые просеки, одуряюще пахнущие черемуховые склоны и купы влажной яростью зацветающей сирени.

Природа внушала мне понятие о красоте – то безмолвной и безмятежной, то буревой и взвихренной. Всегда любил и теперь люблю грозу. Ее силы накапливаются в борении, исподволь нарастает тревога, все ближе предел ожидания, разрядка, раскованность, окрыленность, широко раздавшиеся горизонты земли и души.

Не берусь характеризовать, тем более оценивать свою работу. Но, говоря об истоках ее, хочу заметить: моя любовь к поэзии родилась одновременно с любовью к природе; она была ко мне добрее, чем люди.

В детстве и юности занимался живописью, учился музыке, писал стихи. После школы-семилетки работал на заводе «Арсенал»: сперва чернорабочим, потом в токарном цехе, еще поздней – чертежником. Прежде чем выйти к людям со стихами, сменил много профессий. Рисовал плакаты и обложки для книг, играл в симфоническом оркестре, учительствовал, сотрудничал в газете.

Я стеснялся, когда меня называли поэтом, и мне самому до сих пор мучительно трудно называть себя этим непомерно ответственным именем.

Поэзия всегда была для меня особым поприщем, которое Каролина Павлова назвала «святым ремеслом», а Илья Сельвинский – «службой крови». Таковой и буду почитать ее до конца дней моих.

Многое в творчестве поэта продолжает оставаться тайной даже для него самого. Но одно несомненно: поэзия растворена в жизни, как соль в море, надо только уметь почувствовать это и выразить в слове.

Молодость моя – это годы учения (1934-1939) в Московском институте истории, философии и литературы, кратко именуемом ИФЛИ. В стенах института и в его останкинском общежитии я обрел наставников и друзей.

Царившая в ИФЛИ атмосфера дружелюбия и взыскательности на долгие годы определила мою духовную жизнь. Здесь открылись мне огромные миры античности, Возрождения, русской классической литературы. Перед самой войной в этом же институте я закончил аспирантуру.

В начале Великой Отечественной войны по призыву комсомола был в числе ифлийцев в прифронтовой зоне Северного Кавказа, затем с ифлийцами же работал в газете «Победа за нами».

Благом для меня было общение с Пастернаком и Ахматовой, с Асеевым и Сельвинским, со Светловым и Олешей… Называло далеко не всех преинтереснейших людей, с которыми свела меня судьба. Это старшие. К их голосам прислушивался. Их советами следовал.

Около четверти века веду творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Долгое время работал с молодежью литературного объединения Московского автозавода имени Лихачева. Учить не учась, по-моему, невозможно. Учился и учусь не только у старших, но и у молодых. И все же сокрушает меня несоответствие между задуманной мной жизнью и тем, что успел пока сделать.

Прожитые годы не утолили моей жажды творить и искать, а горький опыт не перечеркнул моего удивления перед чудом жизни: перед ранним утром, пшеничным колосом, перелетом птиц, лесной опушкой, перед школьниками, идущими на урок, перед старым чабаном-звездочетом…

Кстати, о звездах. С давних лет люблю писать о них. Когда свои ранние стихи прочитал я в киевском объединении молодых авторов году в 1933-1934, один из ораторов, рассекая воздух ребром кисти, выкрикивал:

– О чем вы пишете?! Не нужны пролетариату ваши звезды и ваш космос…

Хотел бы я увидеть сейчас этого оратора и узнать, что он думает сегодня по поводу звезд и космоса…

Люблю дорогу. Поездки по стране даровали мне не только радость пути, но и чувство больших расстояний, но и показали исторический пейзаж нашего Отечества. «Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти», – говорил Бальзак. И я шел к Литве и Осетии, Карелии и Азербайджану, Украине и Белоруссии… Так дорога из понятия пространственного, географического, стала для меня понятием духовным, а самое пространство – протяженностью во времени. Временем.

Дороги вели из дома и возвращали домой. Очевидно, в такой час возвращения и были сказаны слова о «дыме Отечества».

Если говорить о стихотворной манере, то поначалу мне ближе всего была такая, которую я мог бы назвать живописной, или пластической. Мне не терпелось передать в слове плоть бытия. Но позднее я понял, что эта манера выражает только внешнее, зримое и не дает проявиться всей полноте внутреннего мира, без которой нет и не может быть лирики.

Мне по нраву такая стихотворная речь, в которой жизнь души передана без романсовой жеманности и столь модной сейчас расхожей сентиментальности.

Не стал я, увы, музыкантом, хотя мечтал о дирижерстве и композиторстве. По-видимому, давно живущее во мне мелодическое начало не могло не сказаться в слове. Мелодика встретилась с пластикой. Это была важная встреча. Мысль не оставила их наедине. Она соединила их и образовала некий тройственный союз: пластика – мелодика – мысль. Можно и иначе: мелодика – пластика – мысль. А можно и так: мысль – пластика – мелодика. В зависимости от того, что в данном стихотворении становится главным и определяющим.

Но что бы ни было главным и определяющим, весь этот тройственный союз ничего не значит, если не основывается на пережитом. Без этого нет поэзии. Без переживания (радостного, драматического, трагичного) лирика – не лирика, а набор слов, искусно или неискусно расставленных. Не вдруг поэзия мне открылась, как исповедь. Она открывалась в этом качестве постепенно, в ходе самой жизни, в ходе познания человека, в ходе самопознания.

Пушкин и Тютчев, Баратынский и Анненский, Блок и Есенин уберегли меня от крайностей живописной манеры и показали все преимущества чуткой и отзывчивой, доверительно-дневниковой поэзии. Жизнь учила, пример вразумлял.

Каждое стихотворение – даже для человека ежедневно пишущего стихи – неожиданность. Ожиданием неожиданности предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным и даже таинственным. Но это – адова работа. Круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца.

Главное для поэта – не пропустить лирический момент. Потом явятся и точные строки, потом и текст будет отделан. А сейчас – надо схватить настроение, мысль, образ, закрепить их на бумаге.

В момент работы каждое стихотворение – это радость, порой даже восторг, а после окончания – сущее проклятие. Через день, через месяц, а то и через час понимаешь, как не соответствует воплощение замыслу, как велик зазор между тем, что хотелось сказать и как это удалось осуществить.

Мне много приходилось писать о других авторах. О себе говорю впервые. Очень трудная и неблагодарная задача. Утешаю себя тем, что мое предположение – вовсе не попытка что-либо подсказать читателю, а только начало моего доверительного разговора с ним».

Озеров, Л. Избранные стихотворения / Л. Озеров. – Москва : Художественная литература, 1974. – С. 4-8

Мать

Одна ты стоишь на перроне внизу.

Я слышу — ты шепчешь, я вижу слезу.

А мы удаляемся.

Стекла двоятся.

В каком это, — левом иль правом глазу?

Земля уплывает.

А облака клок.

Увлек за собою сухой ветерок.

Свисток привокзальный...

И белый до боли

На светлом лугу материнский платок.

А мы удаляемся.

Круча ушла.

И лавры высокой горят купола.

Прощайте, прощайте, пахучие липы,

И скрипы уключин, и взмахи весла!

Прощай, Приднепровья горячий песок!

Огнем обожжен ты

И кровью намок...

Завод на колесах, покрытый брезентом,

Увозим от немцев

На юго-восток.

Уже Украина ушла за бугор,

И взгляду открылся соленый простор

Каспийского моря,

Поселки рыбачьи,

И склоны камнями заваленных гор.

Так вот оно, море!

А ветер игрив,

И Каспий обычен — прилив и отлив.

Дороги расходятся.

Где ты, аукнись!

Мы встретимся скоро.

Я верю. Я жив.

Я жив, но от сердца отломлен кусок, —

Украинский ветер — сухой ветерок.

Откликнись!

О, где же ты, белый до боли

На светлом лугу материнский платок?

1941 г.

Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 6-7

В пути

Еду я в товарном поезде.

Полночь, холодно, не боязно.

Каспий ходит под луной.

Ночь огромная и тихая,

А сверчок все время тикает

Под овчиной, подо мной.

А машины в масле, в извести.

Мне их поручили вывезти

В глубь страны. Пришла пора, —

Поневоле новоселами

Вместе с ними — невеселые —

Едут наши мастера.

Я проснулся: море доброе, —

Под водой поводит ребрами

И лежит, все — на боку.

Тянет поезд песню длинную

Дагестанскою долиною

От Дербента до Баку.

Высь над нами ястребиная.

Вера в жизнь неистребимая

В каждом сердце и семье.

А земля-то вся расколота.

Хлеб наш, хлеб наш — чище золота, —

Быть бы хлебу на земле!

К нам подсел товарищ раненый.

«Что на фронте? Как дела?»

Даль приморская светла.

Тихо-тихо. Утро раннее.

Море, море и огни.

Нет, мы в горе не одни.

С нами крепкое содружество,

Наша сила, наше мужество.

Нашим потом пахнет дом,

Нашей кровью и кручиною.

Бьется сердце под овчиною,

Бьется речка подо льдом.

1941 г.

Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 8-9

***

В горячее украинское лето,

Под взрывы бомб немецких, до зари

Выходит активист из сельсовета, —

В его мешке печать и сухари.

Он день идет и ночь, и утром рано

Лесной сторожки открывает дверь.

Рыбачья сеть висит в оконной раме,

На стенке серый суслик — местный зверь.

Сидят друзья.

Их имена условны.

Но знают их на сотни верст окрест.

Гудериан в приказах многословных

Зовет Степана — генерал фон-С.

За голенищем цинковая ложка,

В руке фонарик, и на этот свет

Идут ребята, и гудит сторожка, —

Похоже: заседает сельсовет.

1942 г.

Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 12

***

Мы родились. У колыбели

Гудела первая война.

Едва мы вырасти успели, —

Опять война, еще одна.

О той мы знаем по рассказам.

А ныне — ты боец, иди, —

Всю силу воли, весь свой разум

Отдай народу — победи!

Мы наш, мы новый мир творили,

Росли и строили, когда

В предгрозовом удушье стыли

Европы трудные года.

Не только в пору прилежанья

И честной жажды быть собой, —

Тревожный выход к возмужанью

Нам открывался через бой.

И пережившим годы эти,

Прошедшим море по волнам, —

Нам удивятся наши дети,

А внуки не поверят нам.

Но мысленно перенесутся

Из будущего в наши дни,

В эпоху войн и революций.

Нам позавидуют они.

1941 г.

Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 13-14

Ветер

Вы не знаете, что значит –

Сумасшедшего ветра галоп.

Провода не дрожат уже – плачут,

Деревянным становиться лоб

И чужим. Это крепкий напиток,

Это ветер, перстом ледяным

Поднимающий веки убитых,

Опускающий веки живым.

1942 г.

Озеров, Л. А. Избранные стихотворения / Л. А. Озеров. –

Москва : Художественная литература, 1974. – С. 183

ВремяХарактер наш легко понять —

И в лётном почерке Гастелло,

И в том, как провожает мать

Меньшого на святое дело,

И в том, как быстро он мужает,

Как он застенчив, но уже

Душа Гастелло оживает

В его пылающей душе.

1943 г.

Озеров, Л. А. Ливень / Л. А. Озеров. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – С. 5

1

Историография:

1

Описание архивных документов: