Свяжитесь с нами!

Связаться с нами

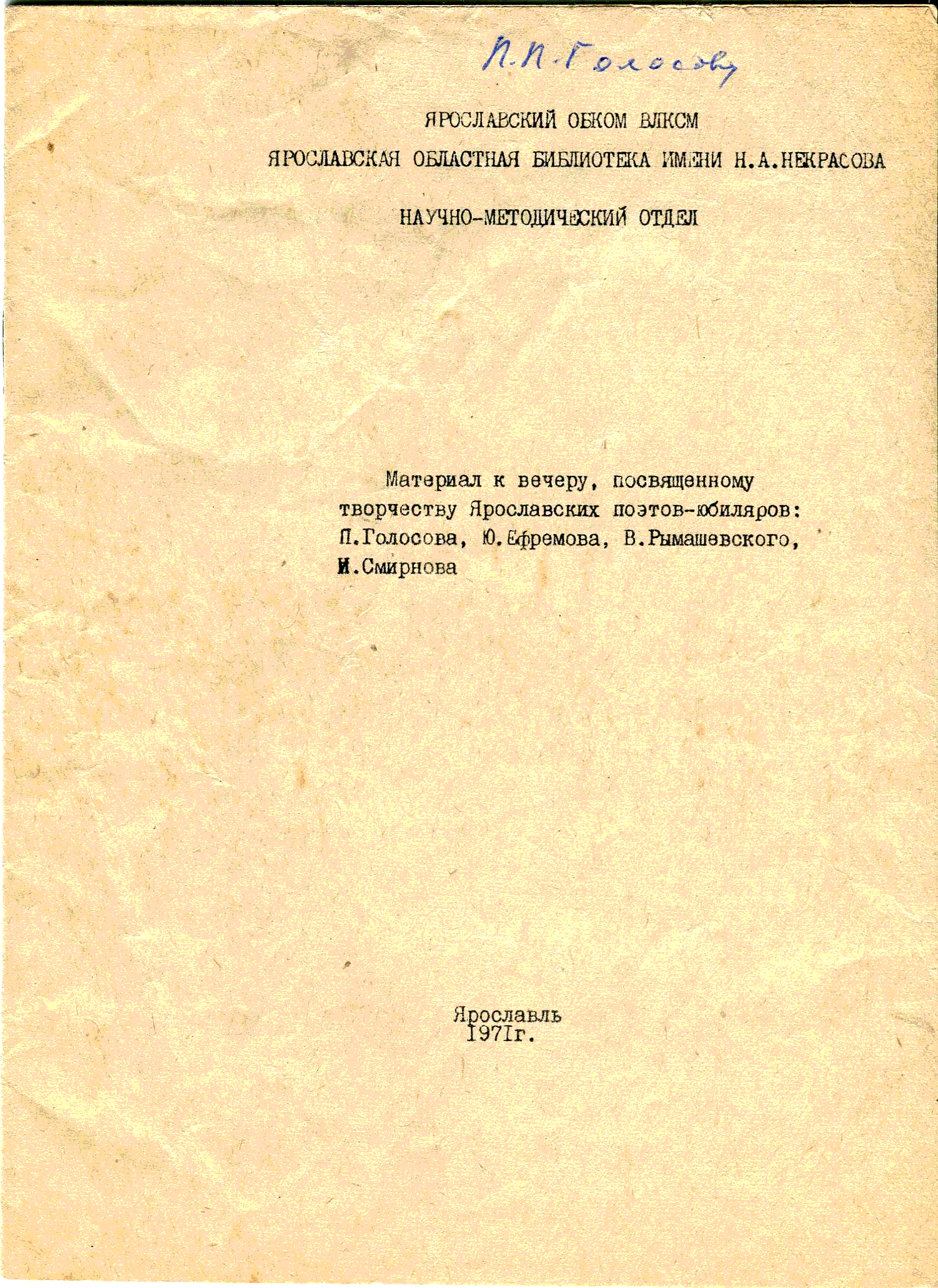

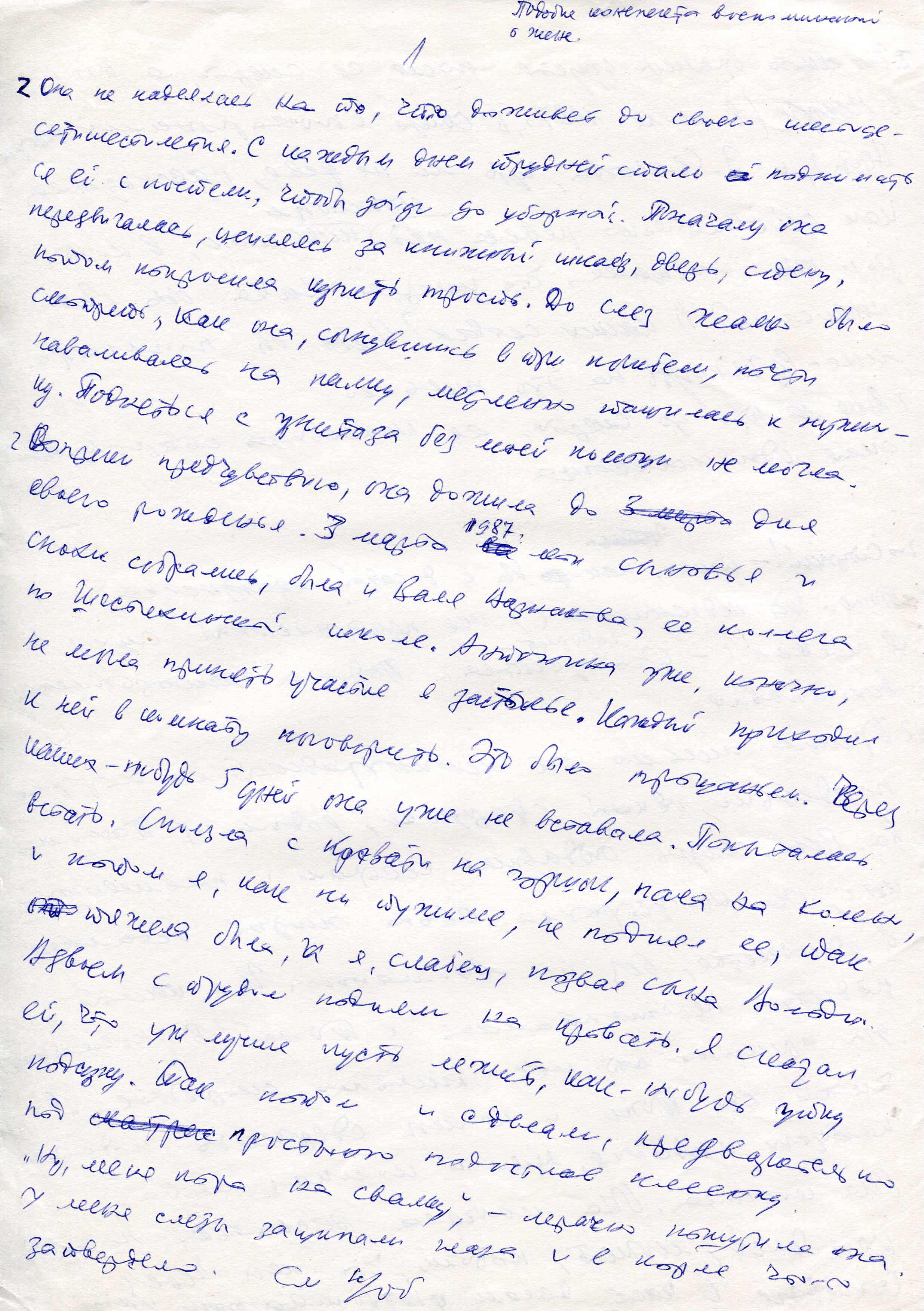

О ПОЭТЕ:

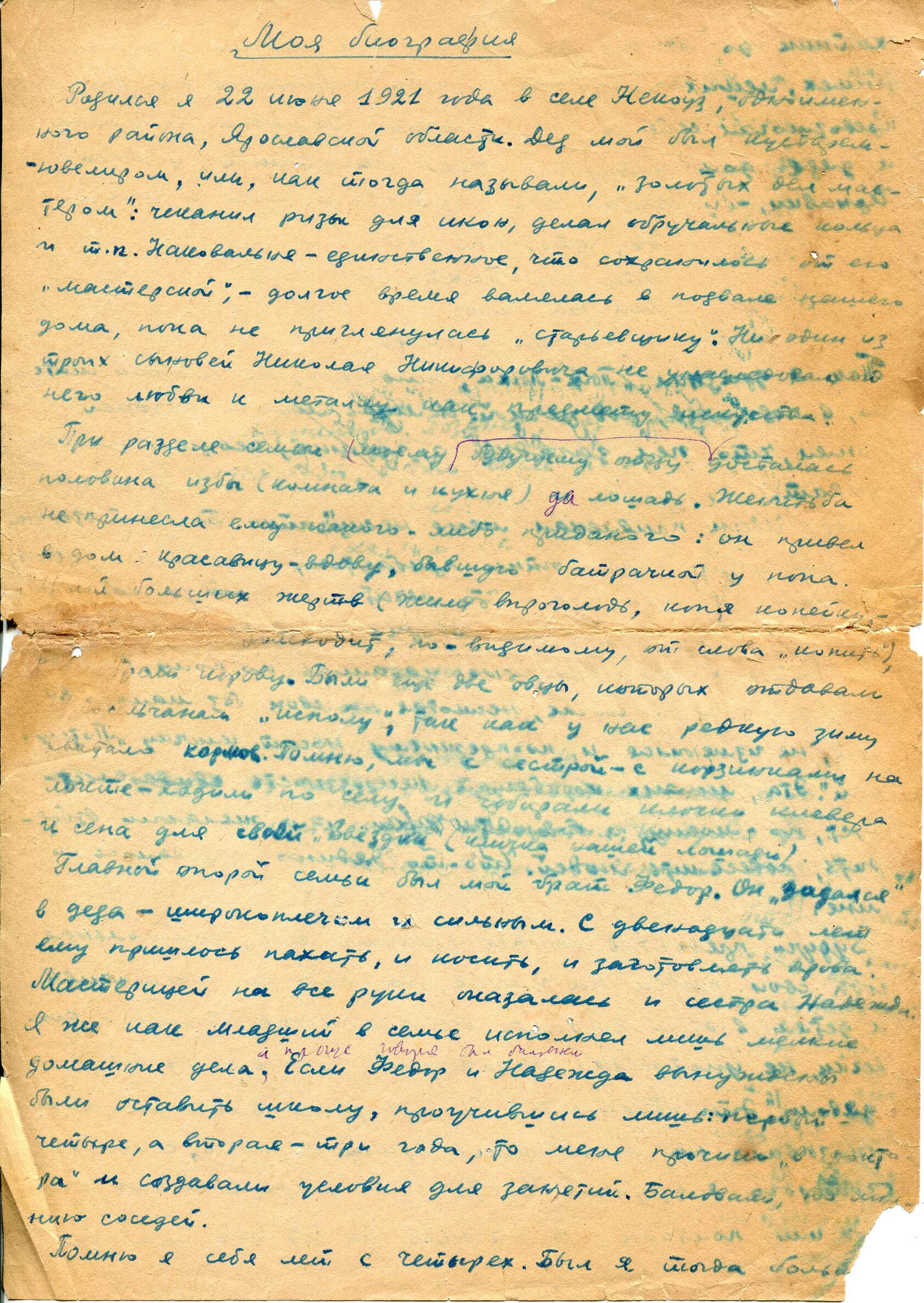

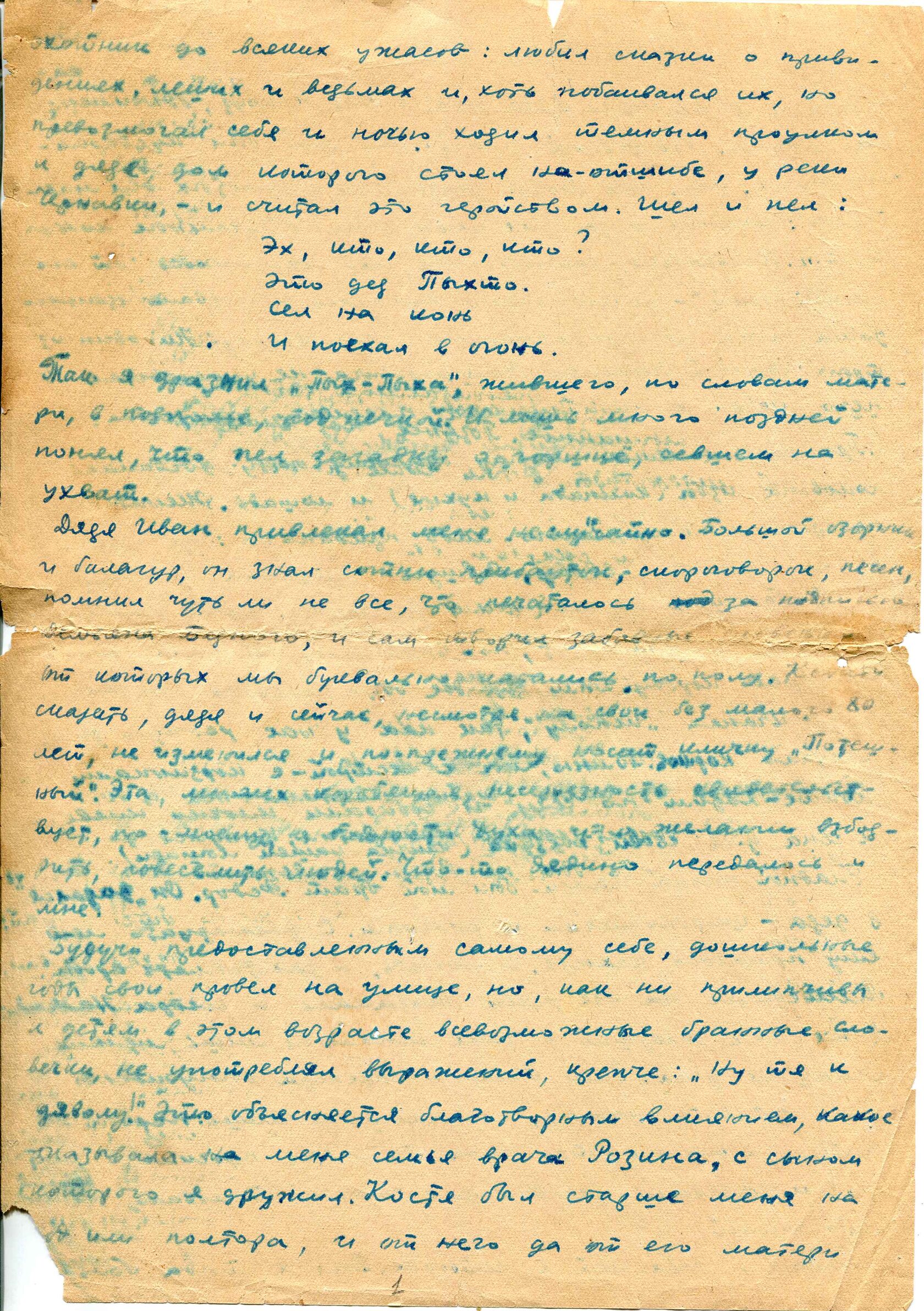

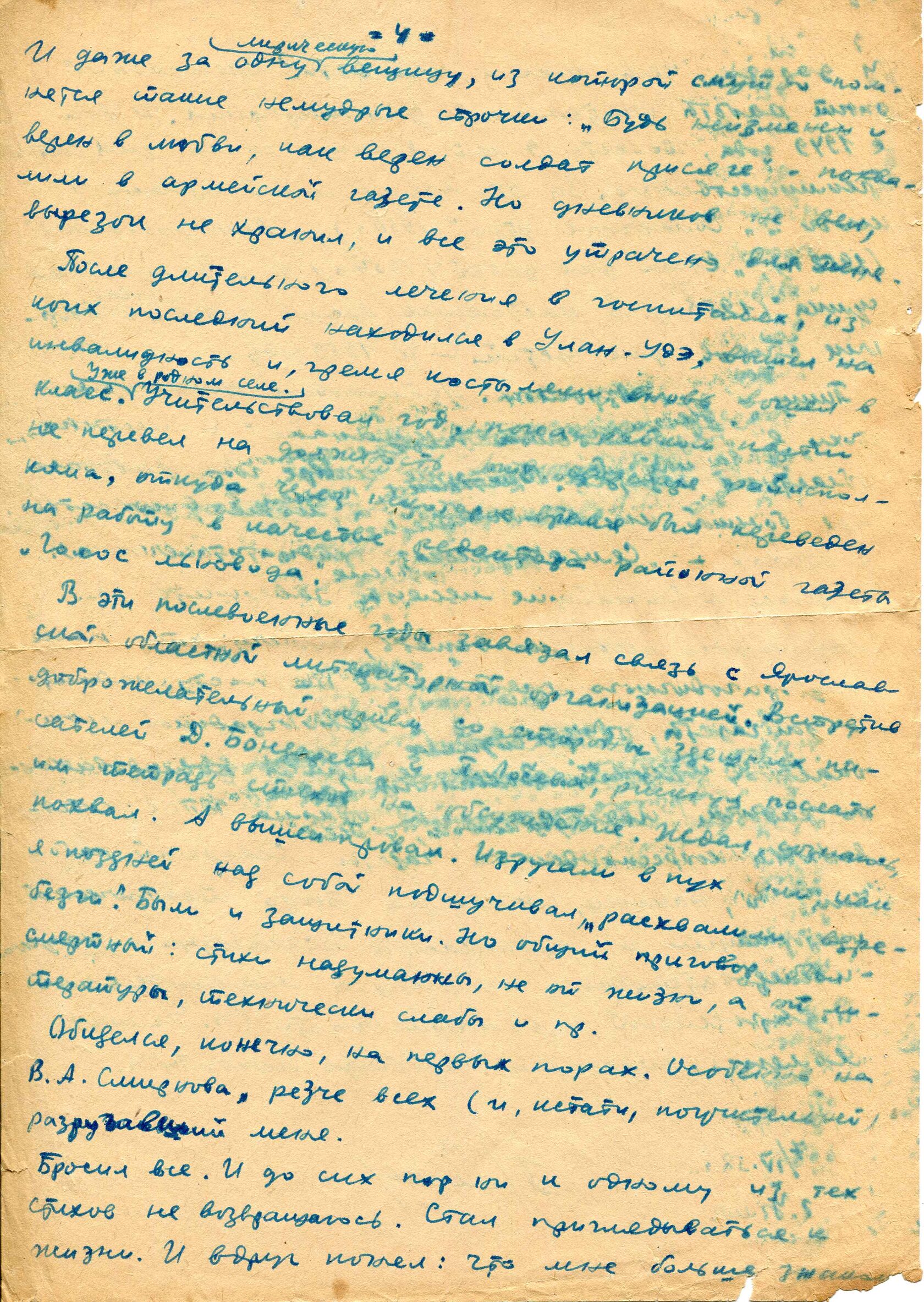

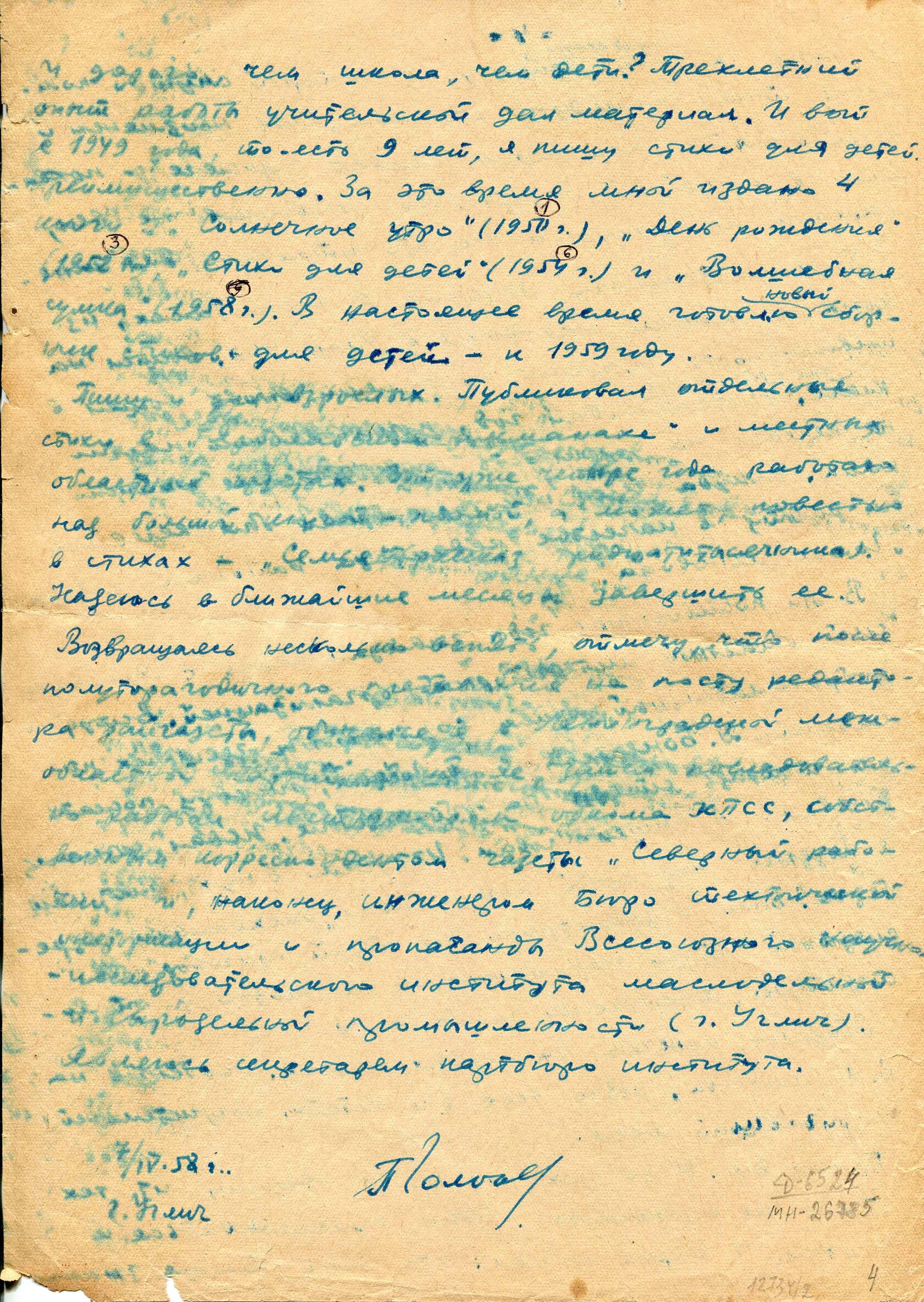

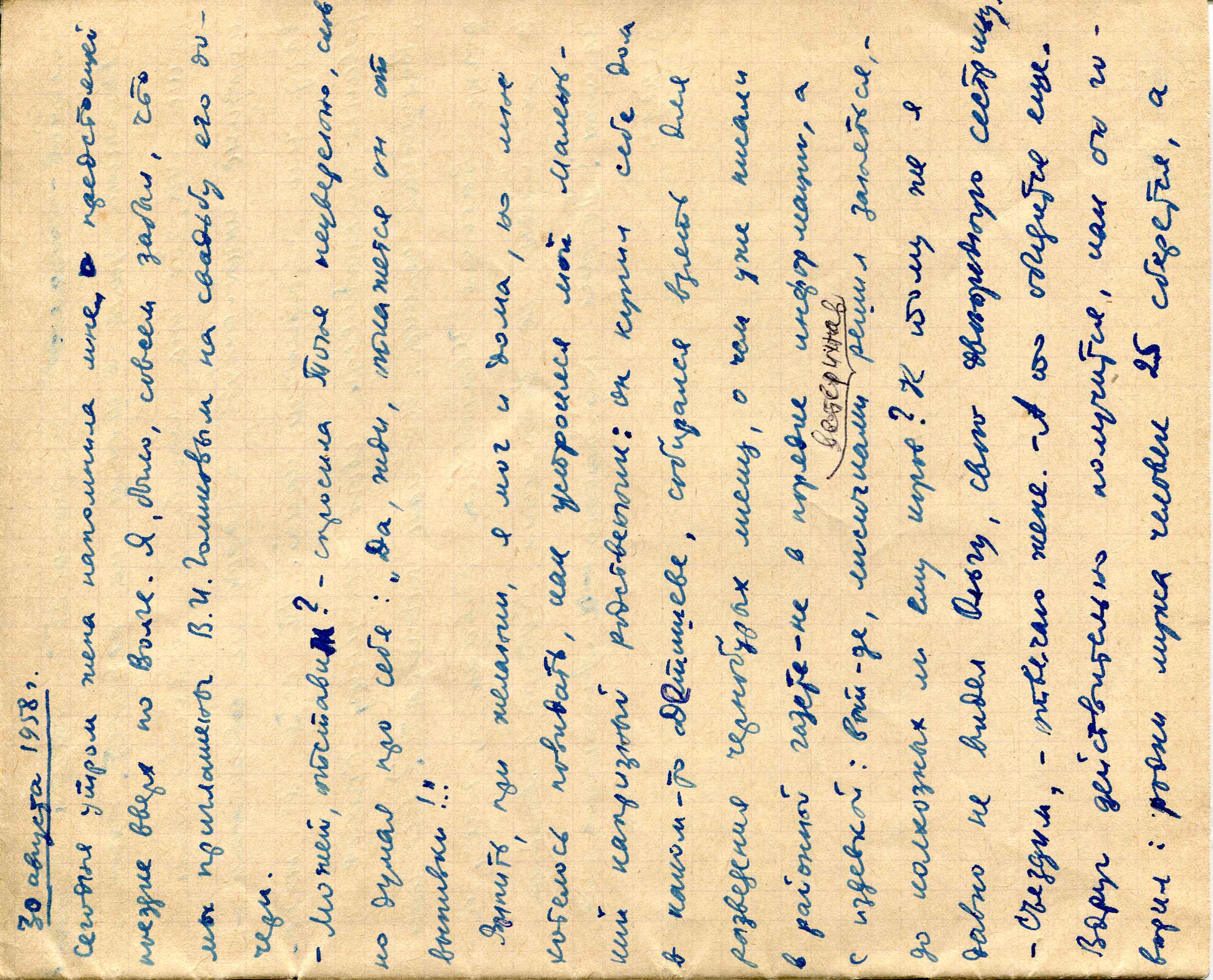

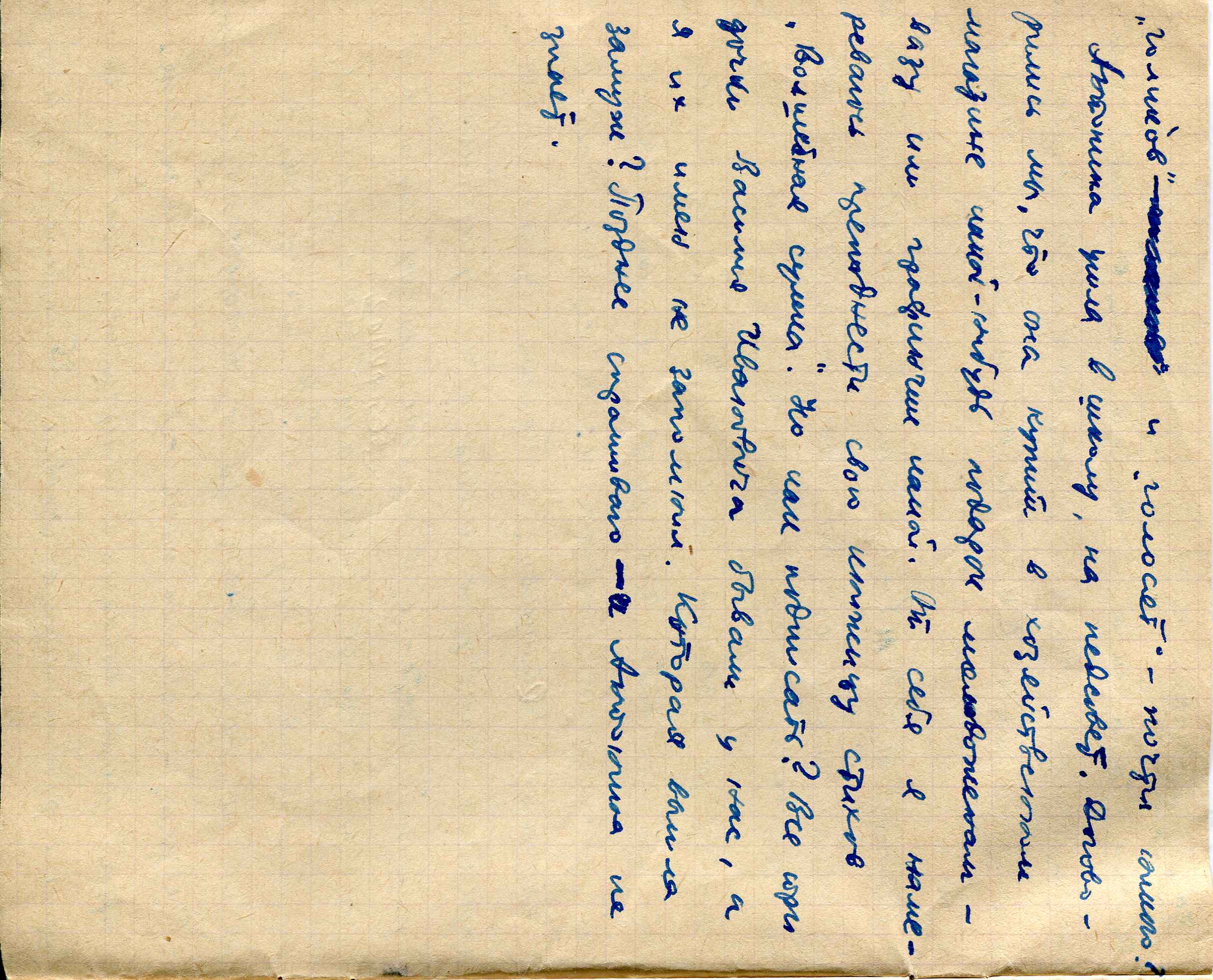

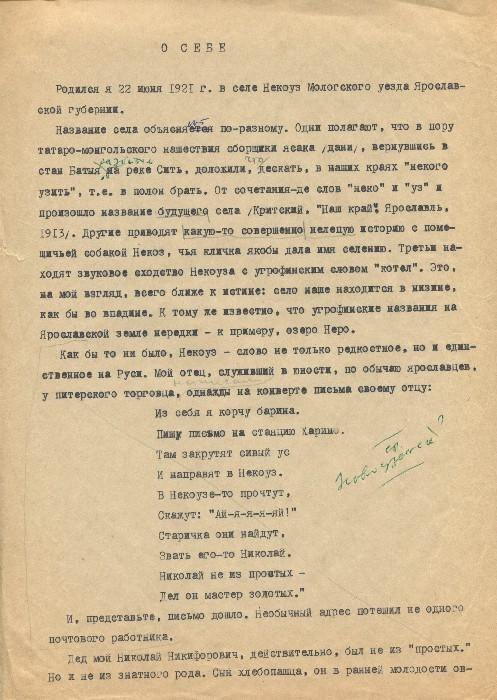

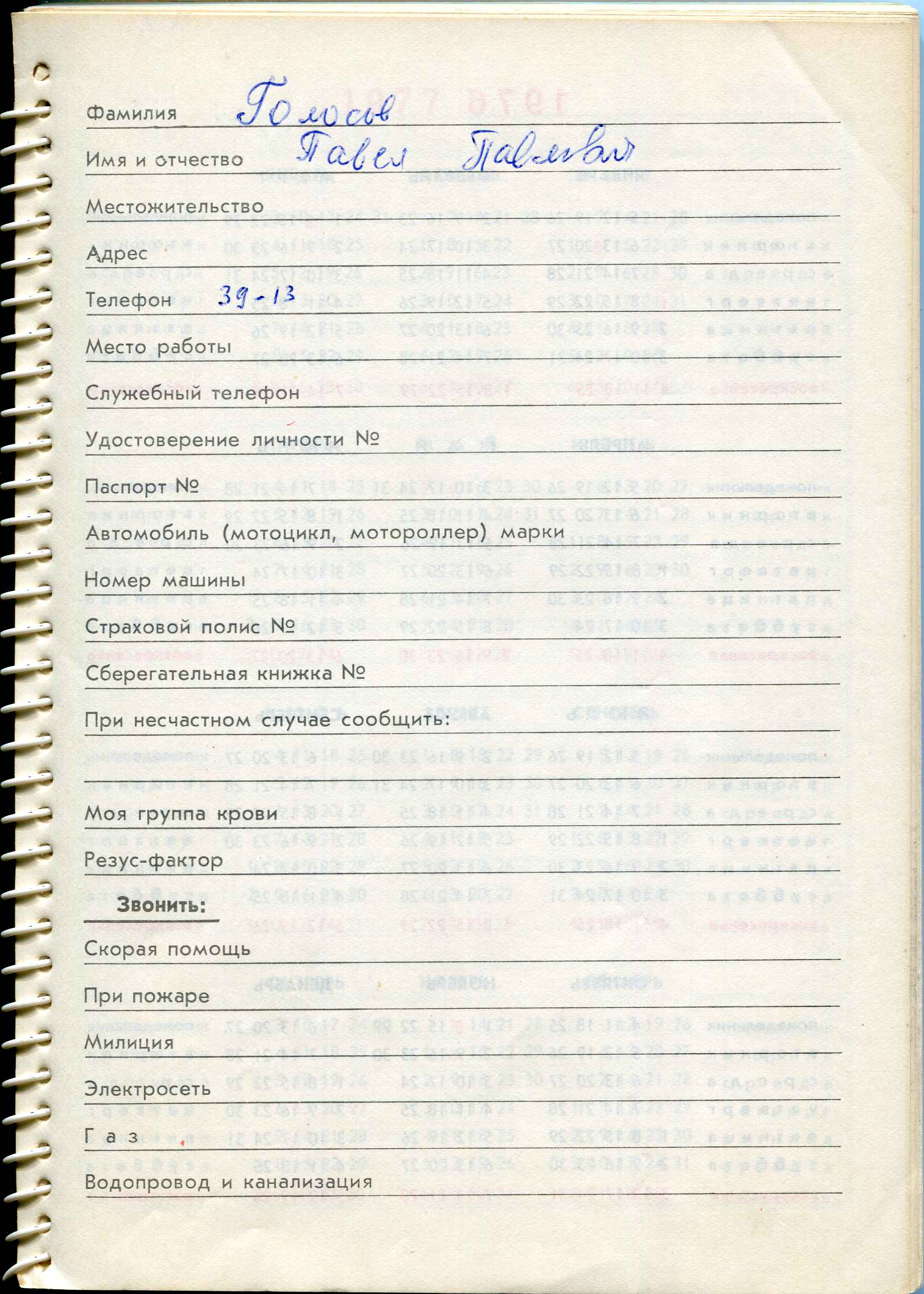

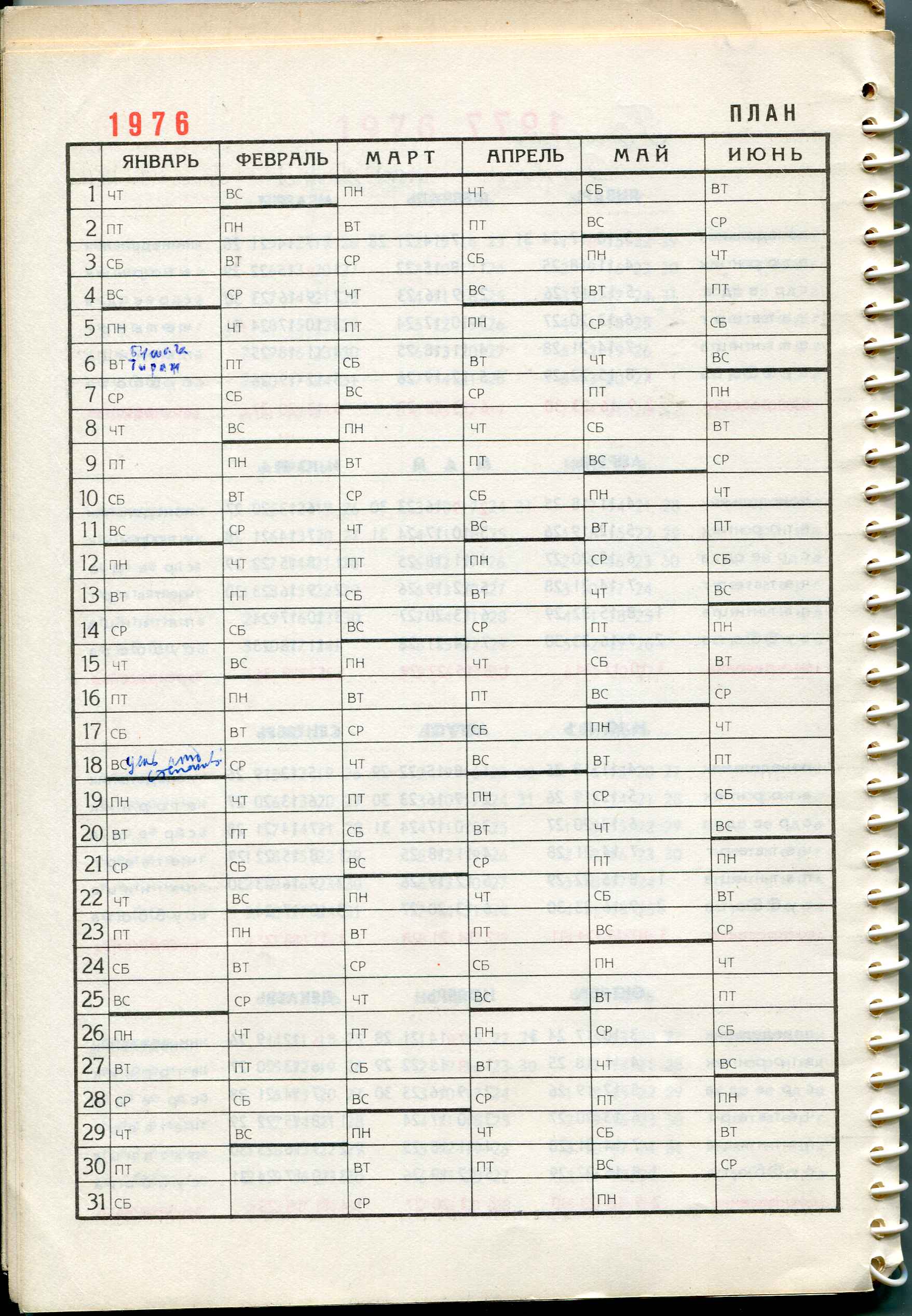

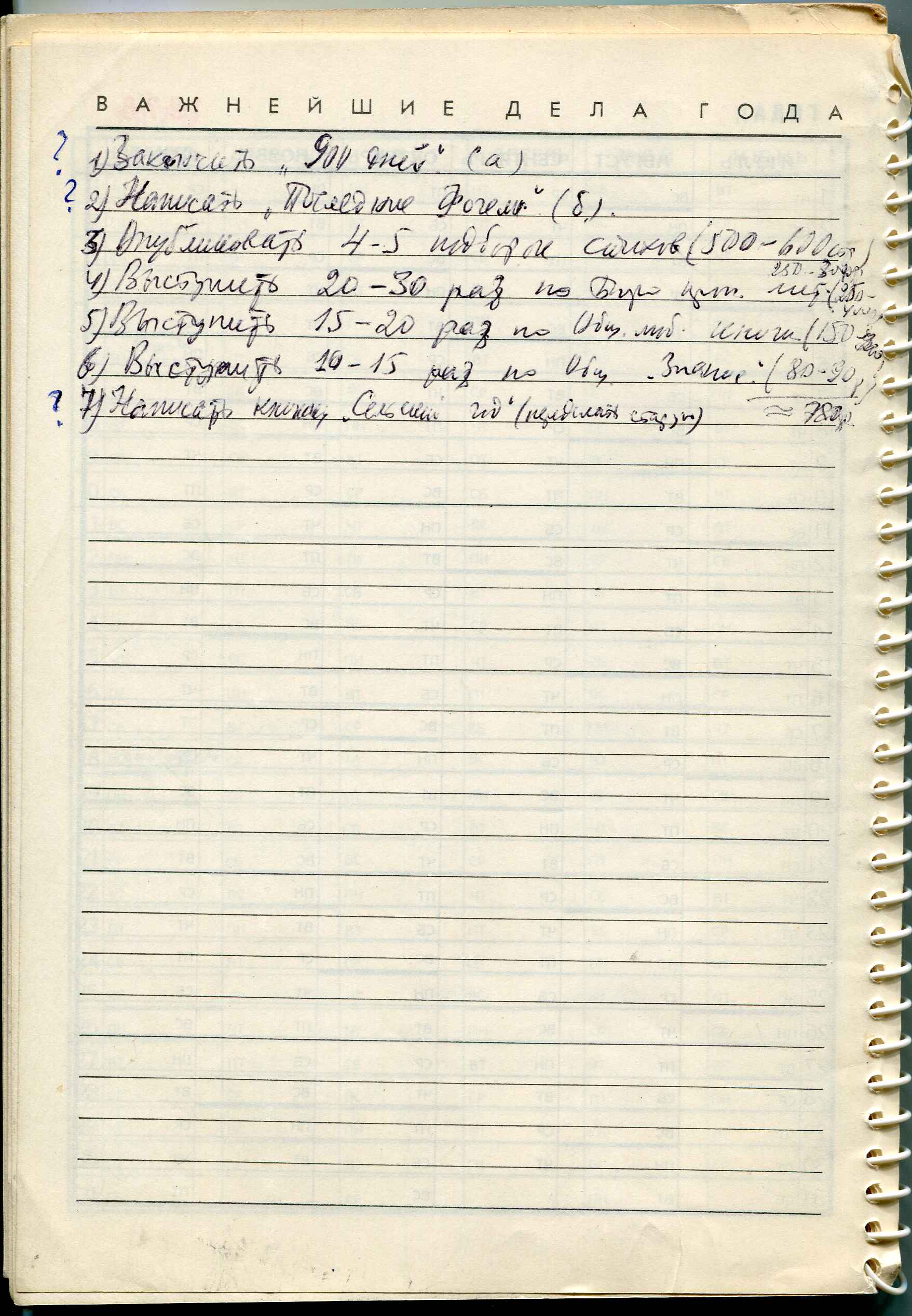

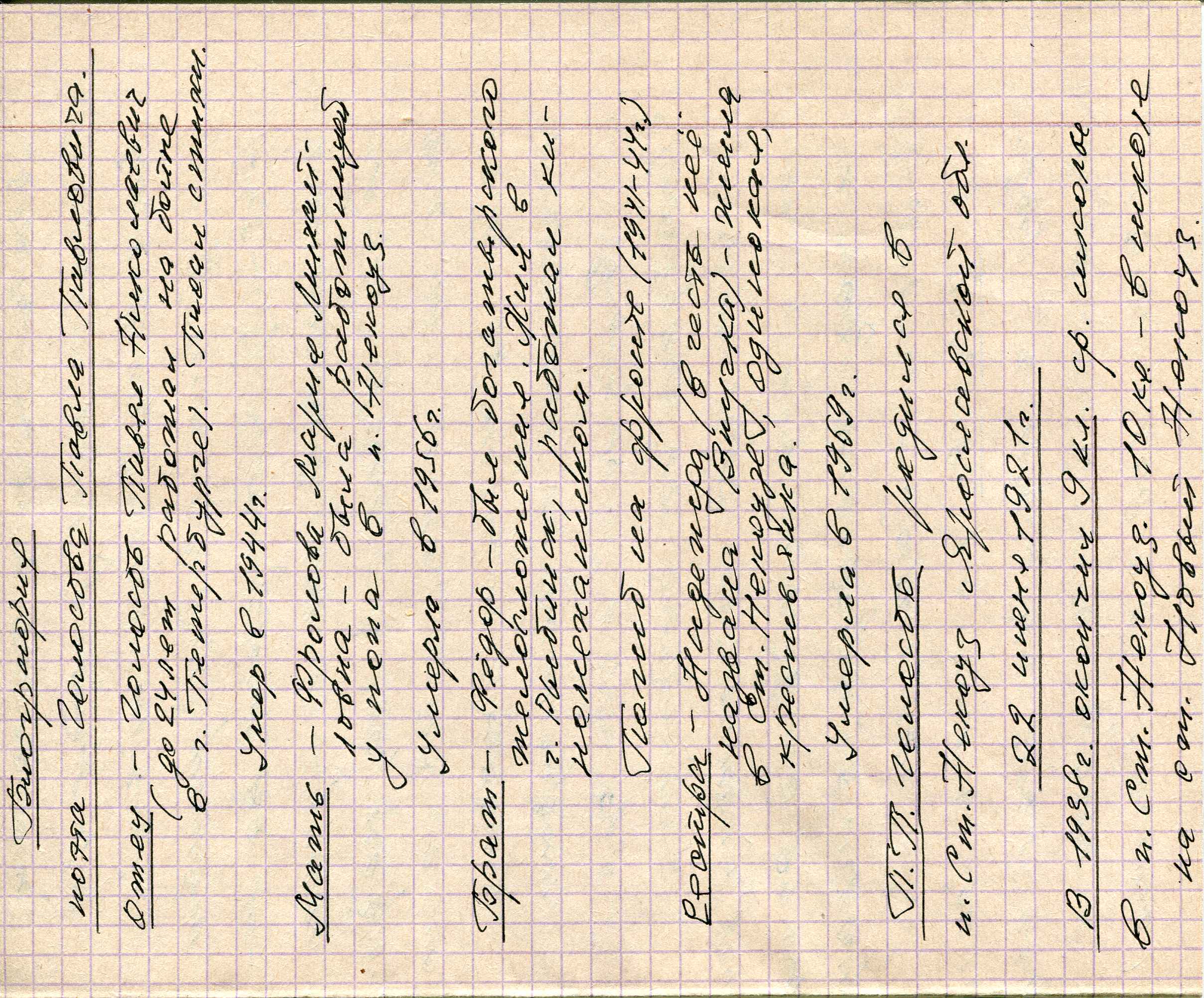

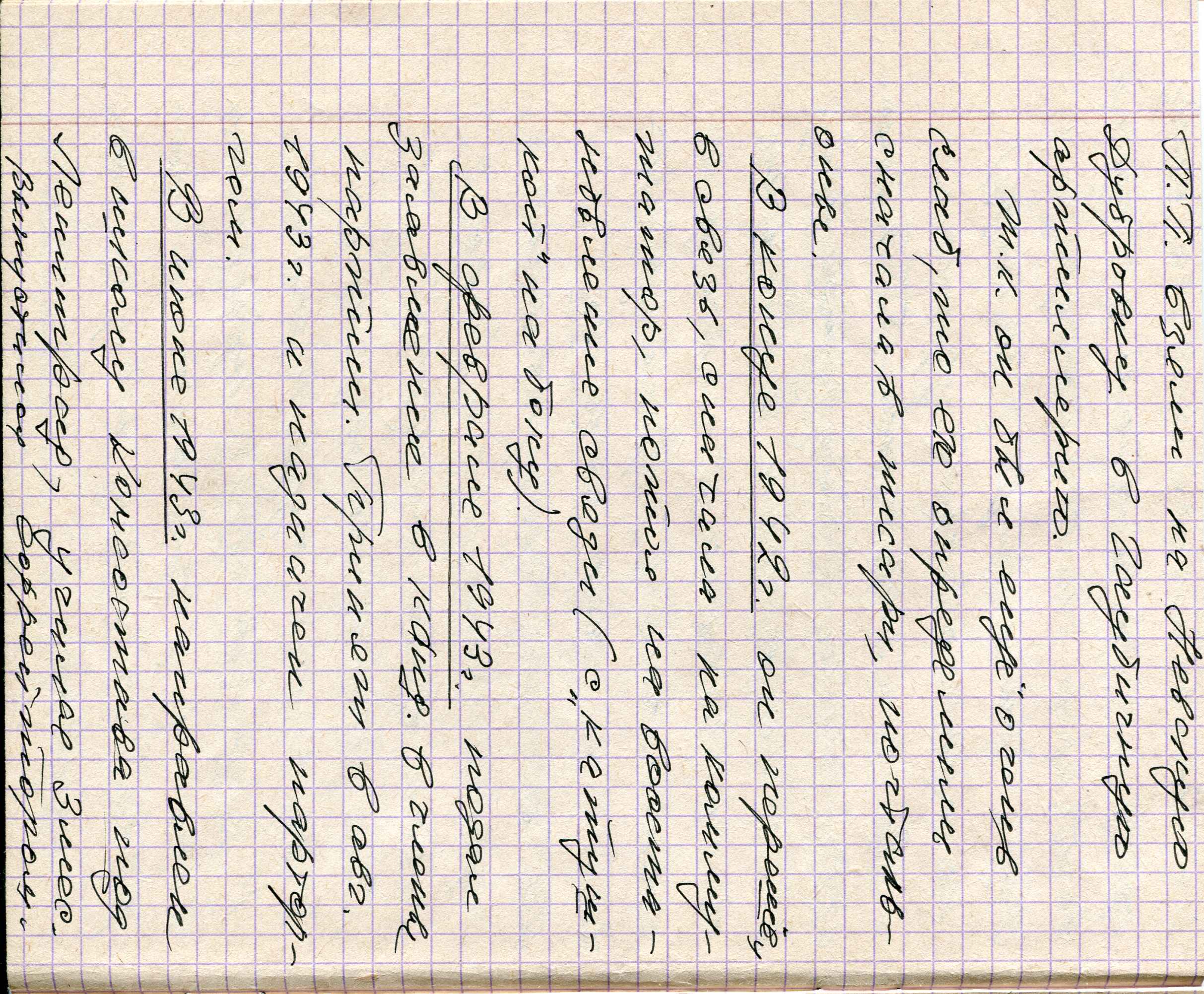

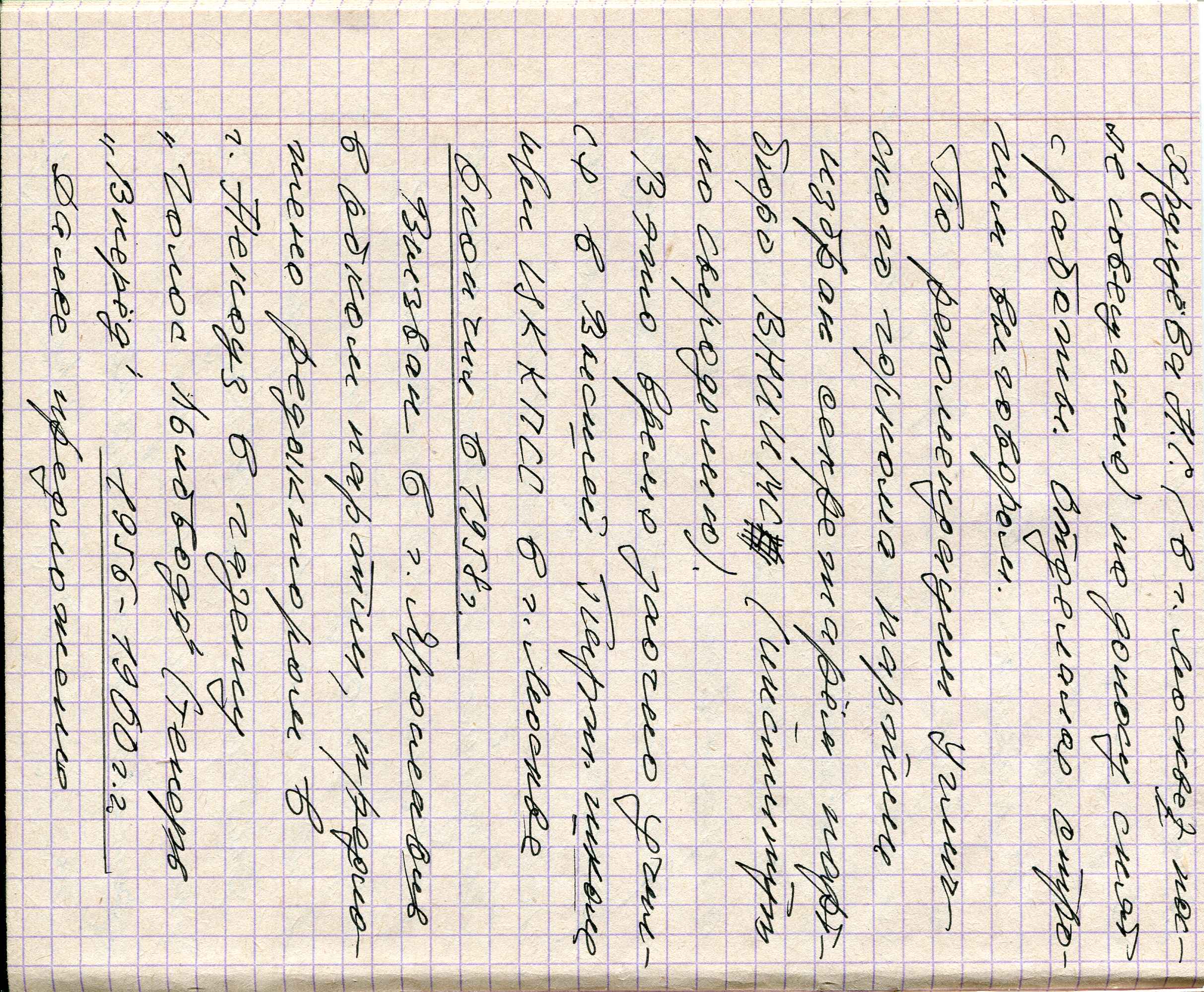

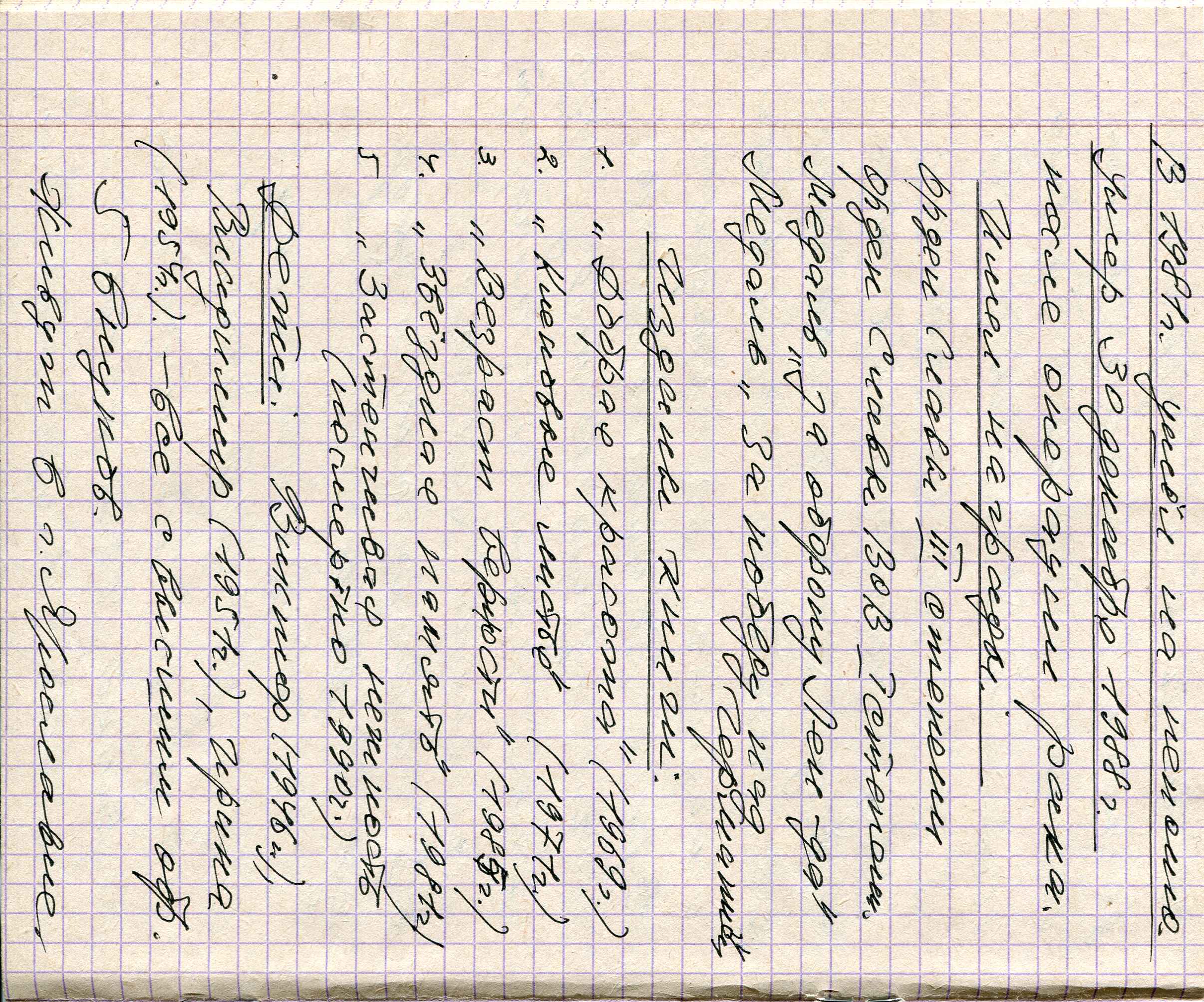

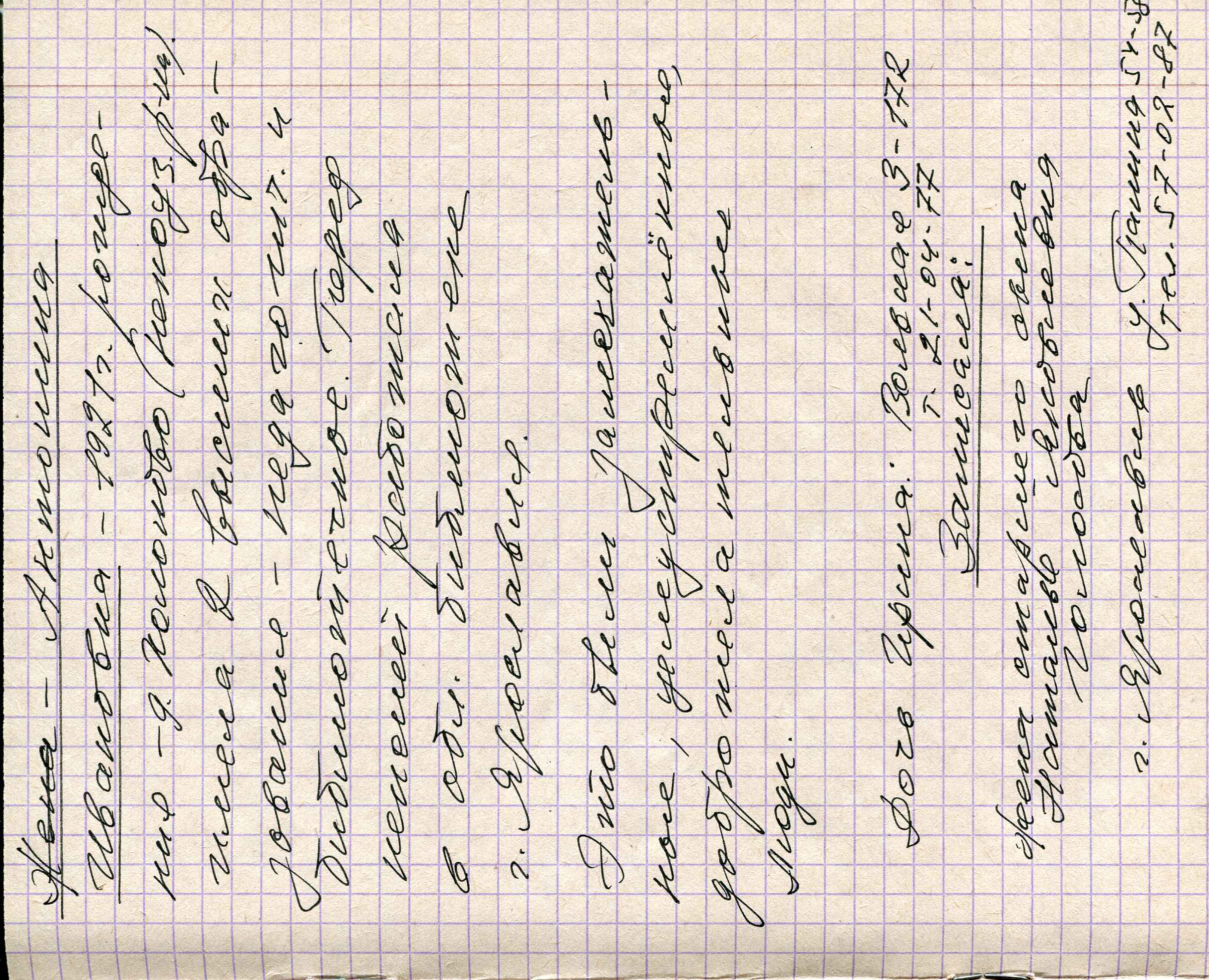

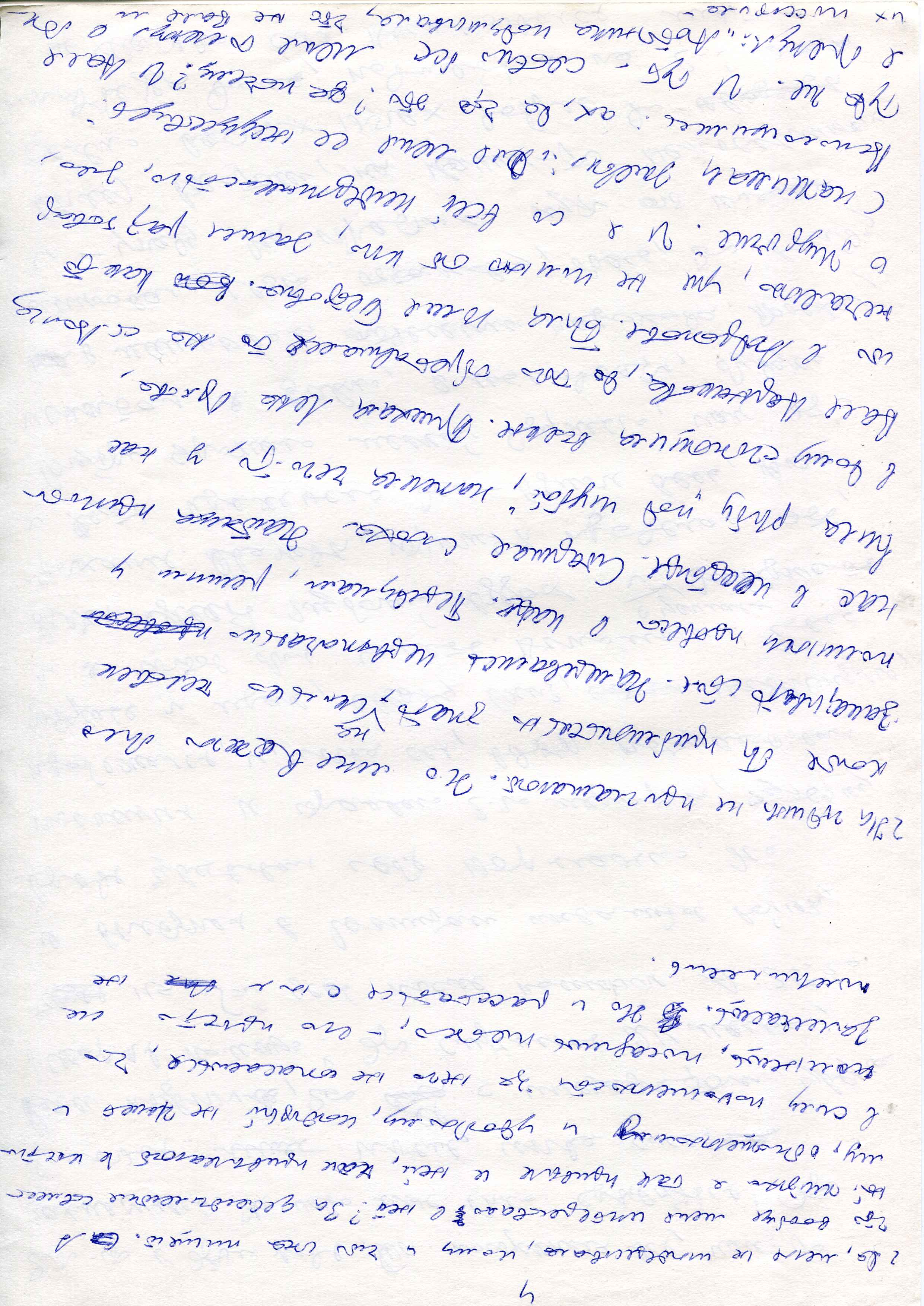

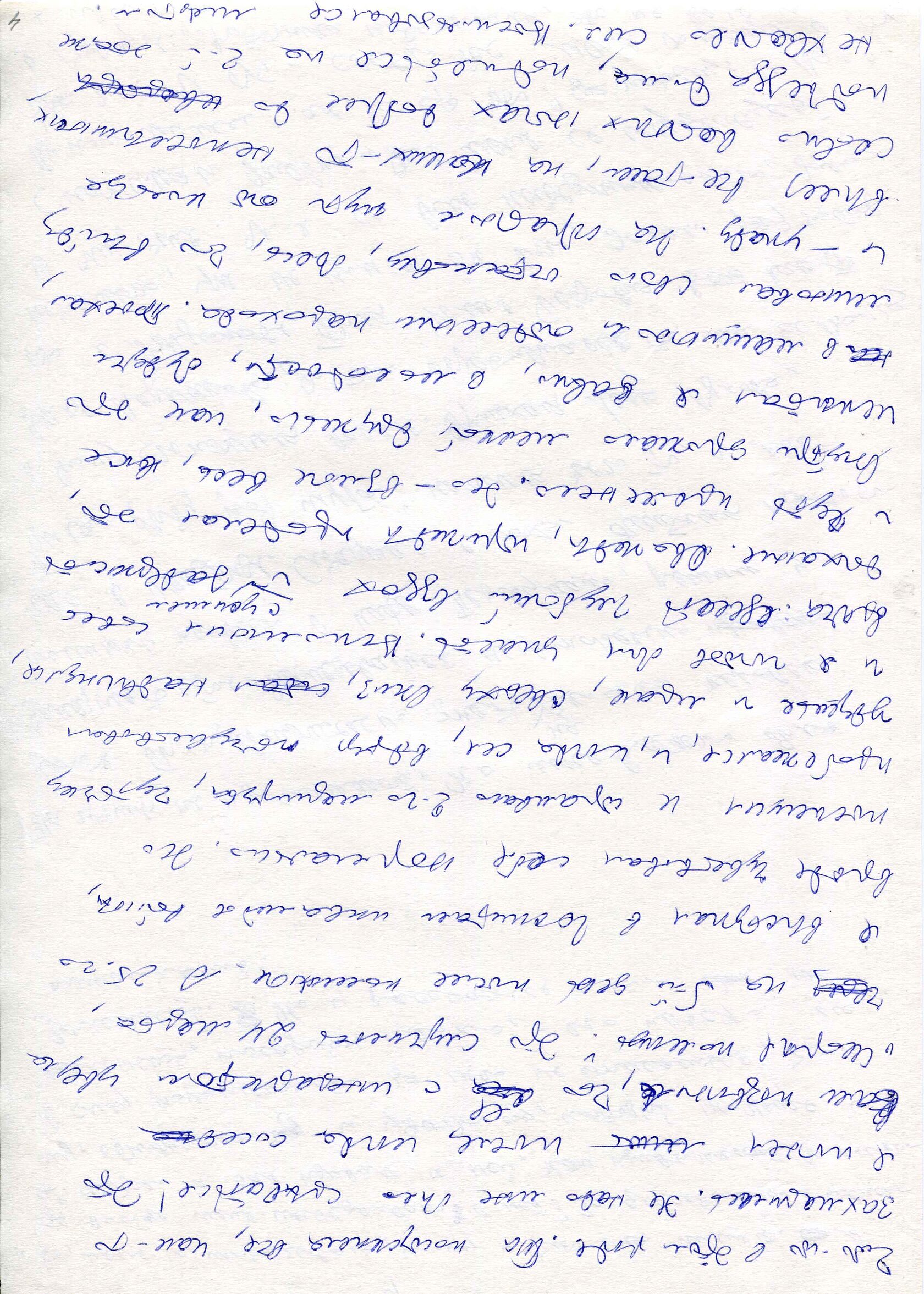

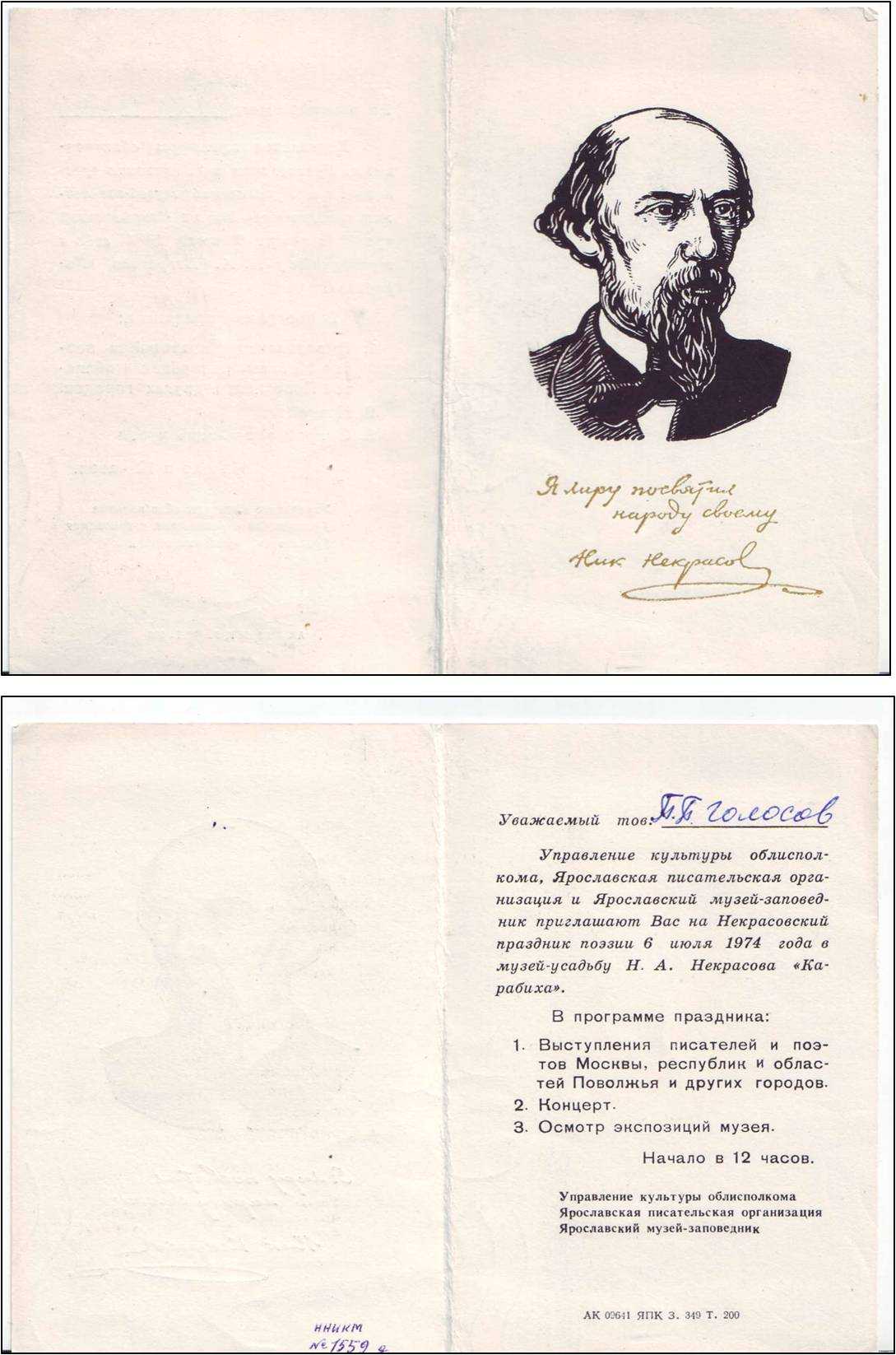

«Павел Павлович Голосов родился в с. Старый Некоуз Ярославской области 22 июня 1921 года. Отец работал на бойне в городе Петербурге, писал стихи, умер в 1944 году. Мать была работницей у попа, умерла в 1956 году. Брат работал киномехаником в г. Рыбинске, погиб на фронте в 1944 году. Сестра крестьянка – в с. Некоуз, умерла в 1969 году.

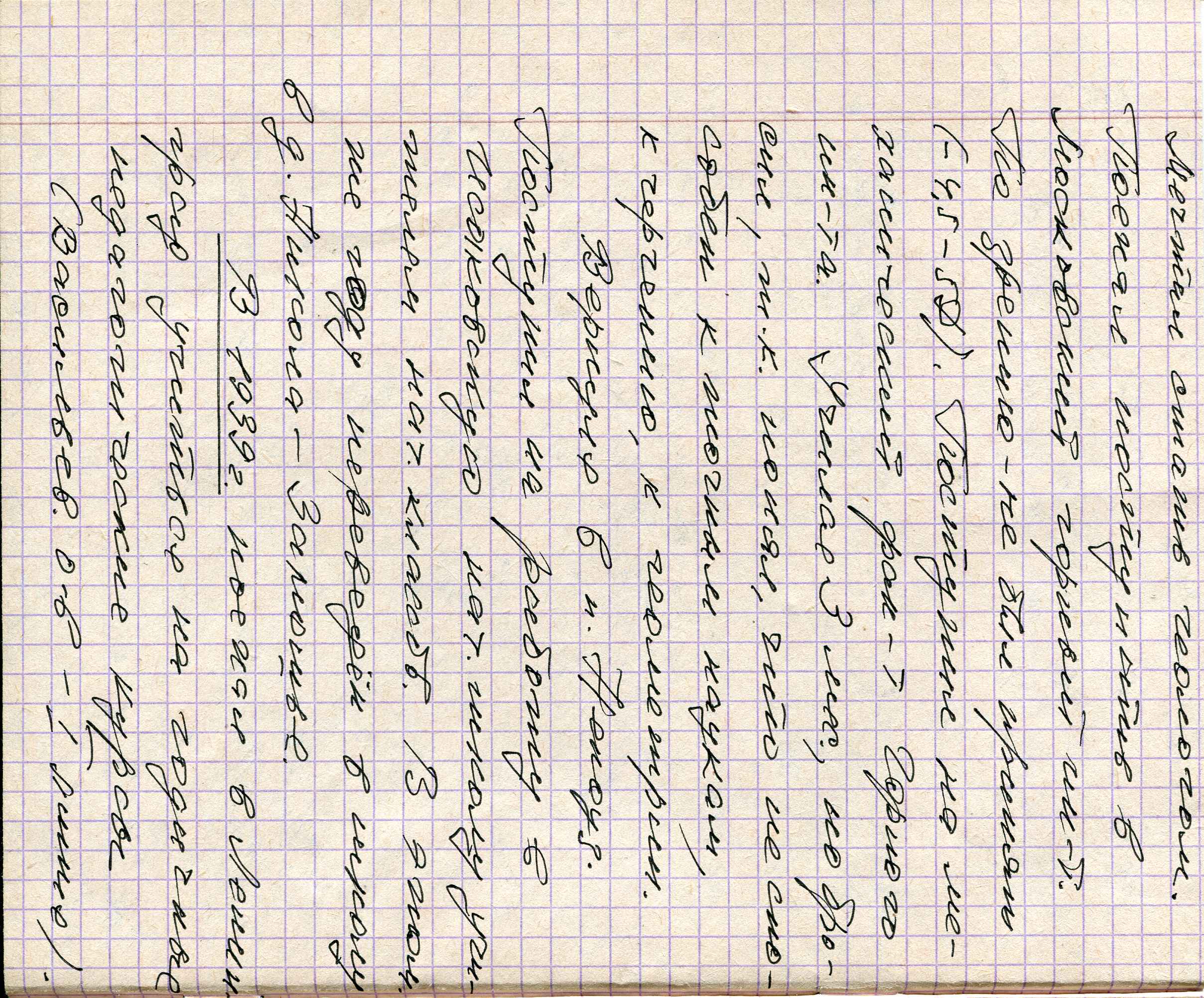

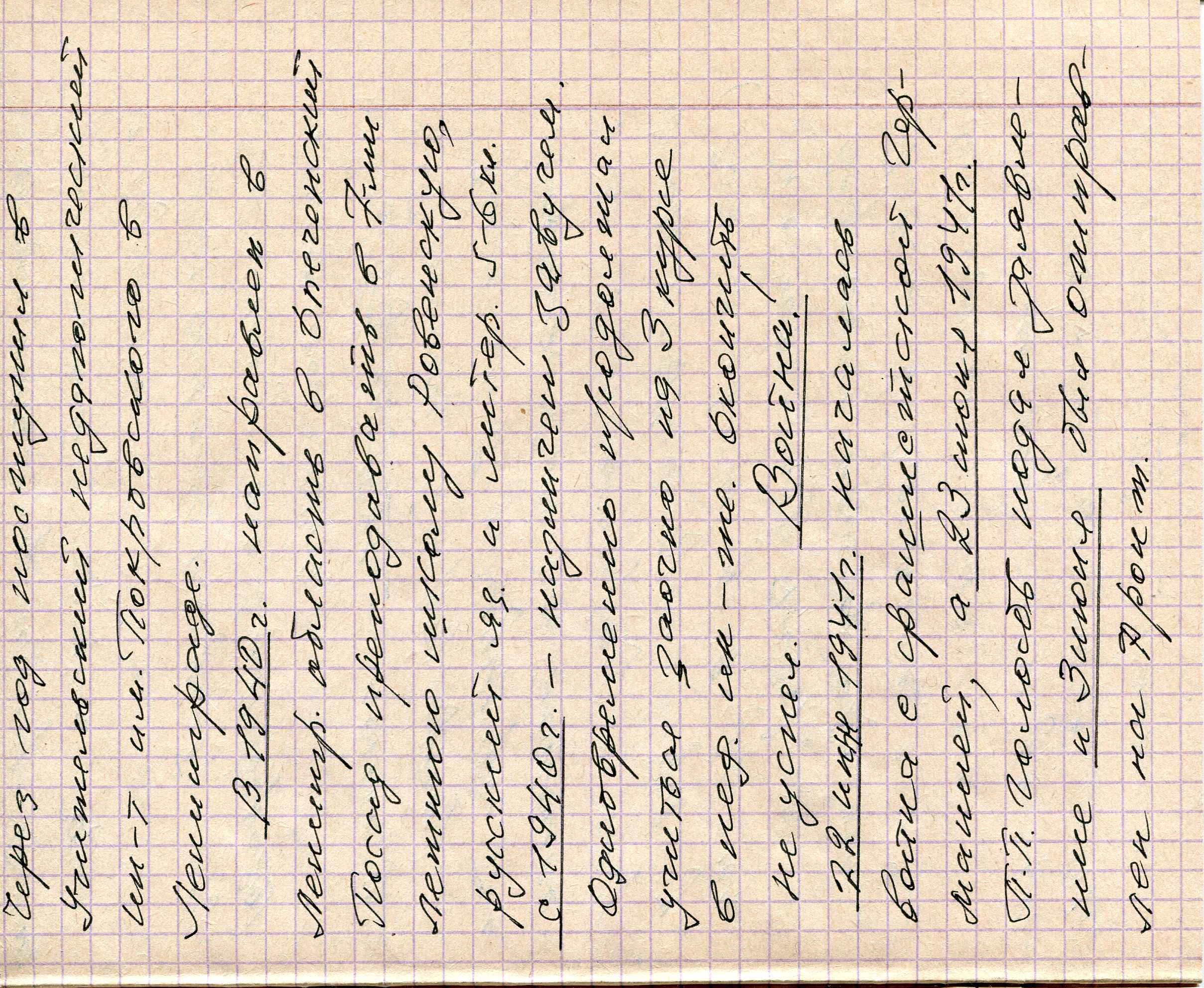

Павел в 1939 году окончил 10 классов в с. Новый Некоуз. Мечтал стать геологом. Он поступал в Московский горный институт, но не прошел по зрению. Вернулся в Некоуз и поступил на работу учителем начальных классов в Исаковскую школу. Затем был переведен в школу д. Николо-Замошье. В 1940 году поступил в учительский педагогический институт им. Н. М. Покровского в г. Ленинграде. Там же, в Ленинградской области, преподавал русский язык и литературу. Учился Павел Голосов в институте заочно, но закончить учебу не успел… 22 июня 1941 года началась война. А 23 июня Павел Голосов подал заявление и был отправлен на фронт.

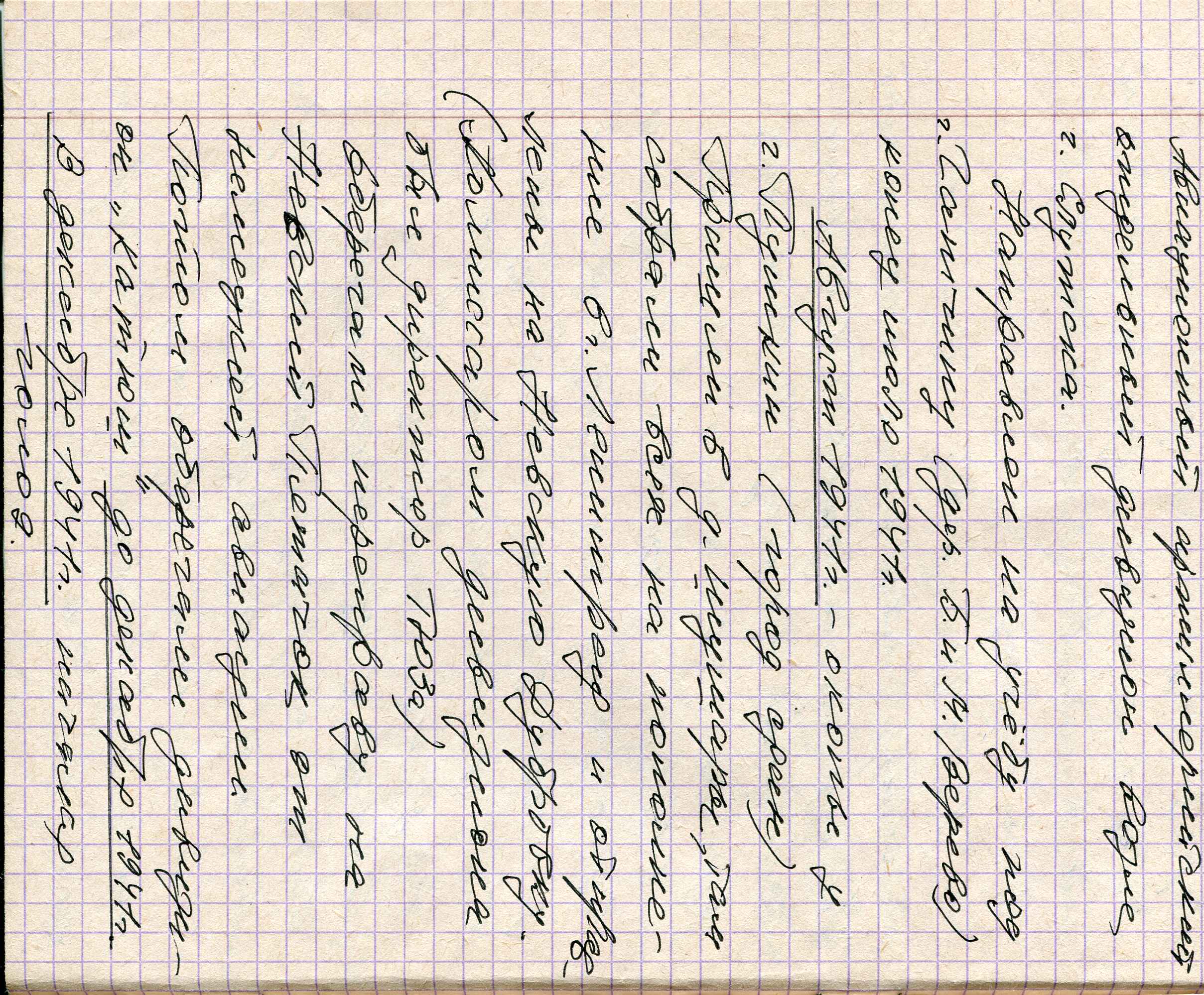

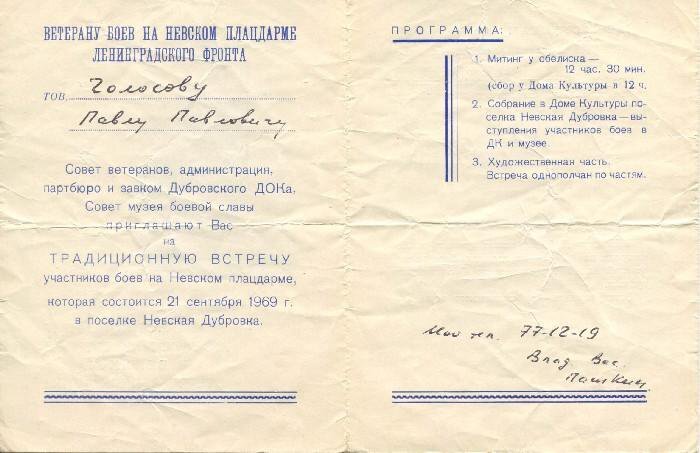

Он был направлен в авиационный артиллерийский отдельный дивизион у г. Слуцка. В августе 1941 года рыл окопы у г. Пушкино. Затем охранял переправу на Невский пятачок от немецкой авиации.

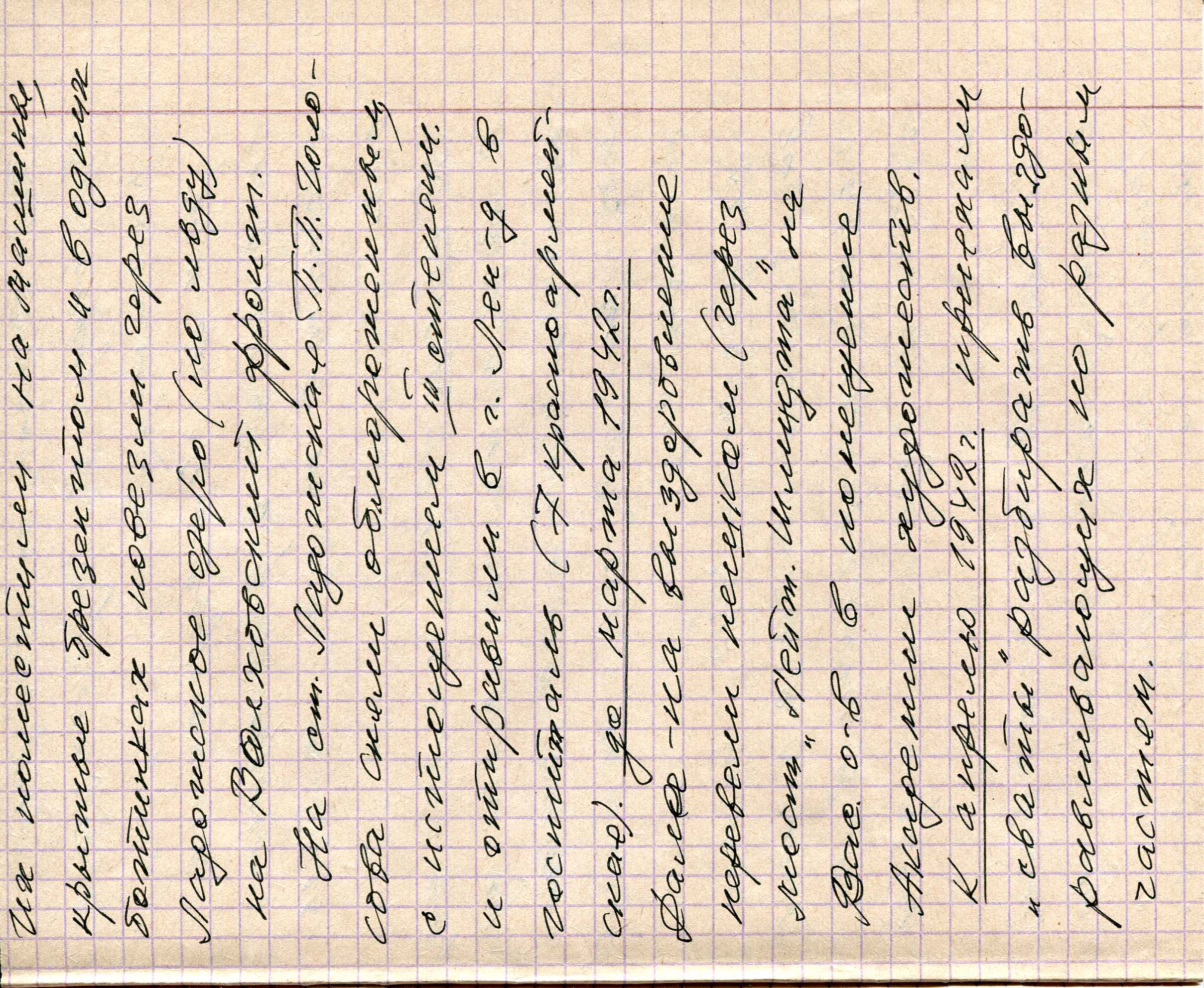

В декабре 1941 года начался голод. Бойцов на машине в одних ботинках перевезли через Ладожское озеро на Волховский фронт. На ст. Ладожское Павла сняли обмороженного и истощенного и отправили в г. Ленинград в госпиталь. В апреле 1942 года Павел вернулся на фронт на Невскую Дубровку в гаубичную артиллерию, затем был переведен в связь.

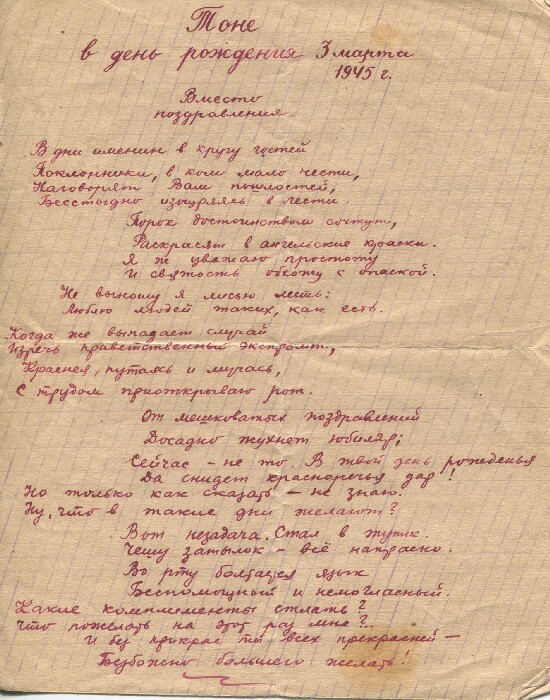

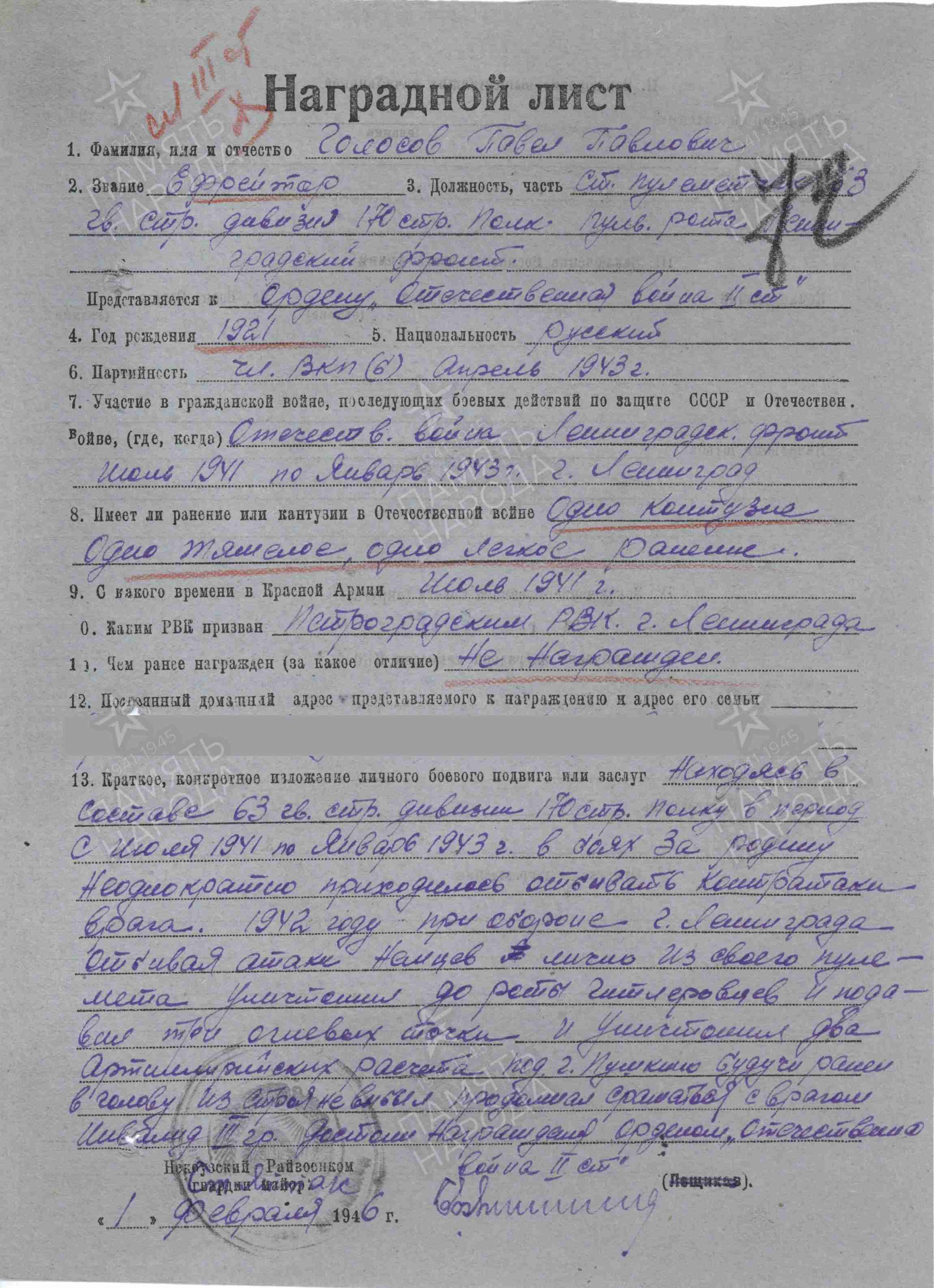

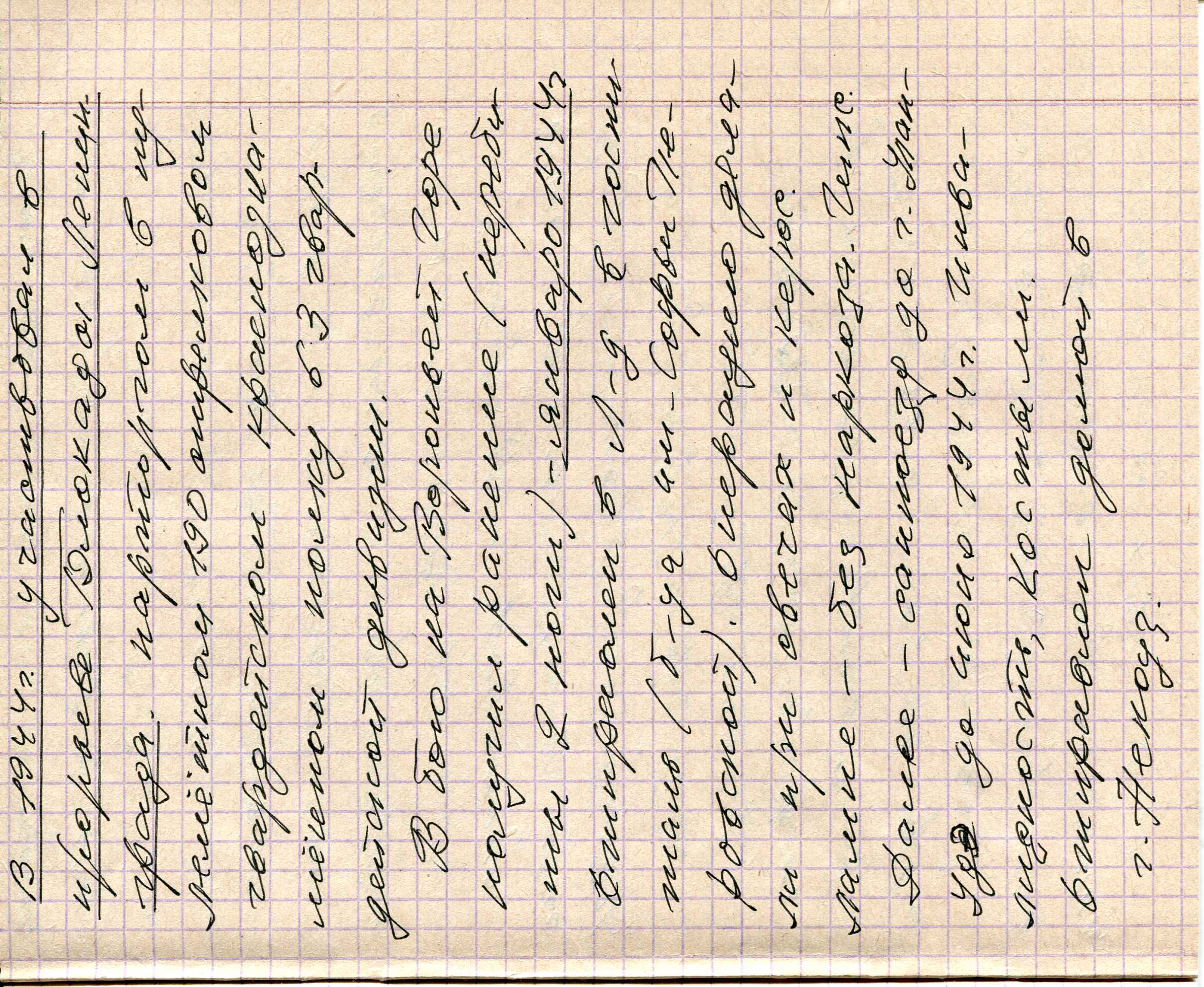

В августе 1943 года Павел Голосов подал заявление в члены Коммунистической партии. Был принят и избран парторгом. В 1944 году участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был парторгом в пулеметном 190-стрелковом гвардейском Краснознаменном полку 63-й гвардейской дивизии. На Вороньей горе в бою получил ранение, у него были перебиты обе ноги. В госпитале г. Ленинграда сделали операцию без наркоза и отправили санпоездом на лечение в Улан-Удэ. В июне 1944 года Павел Голосов вернулся домой в Некоуз инвалидом, стал работать учителем в Некоузской школе. В 1945 году утвержден редактором газеты «Голос льновода», в которой проработал до августа 1946 года. В августе 1945 года Павел Голосов женился на Антонине Ивановне Запоровой, в июне 1946 года родился сын Виктор. В 1946 году направлен в межобластную Ленинградскую партийную школу (1946-1948).

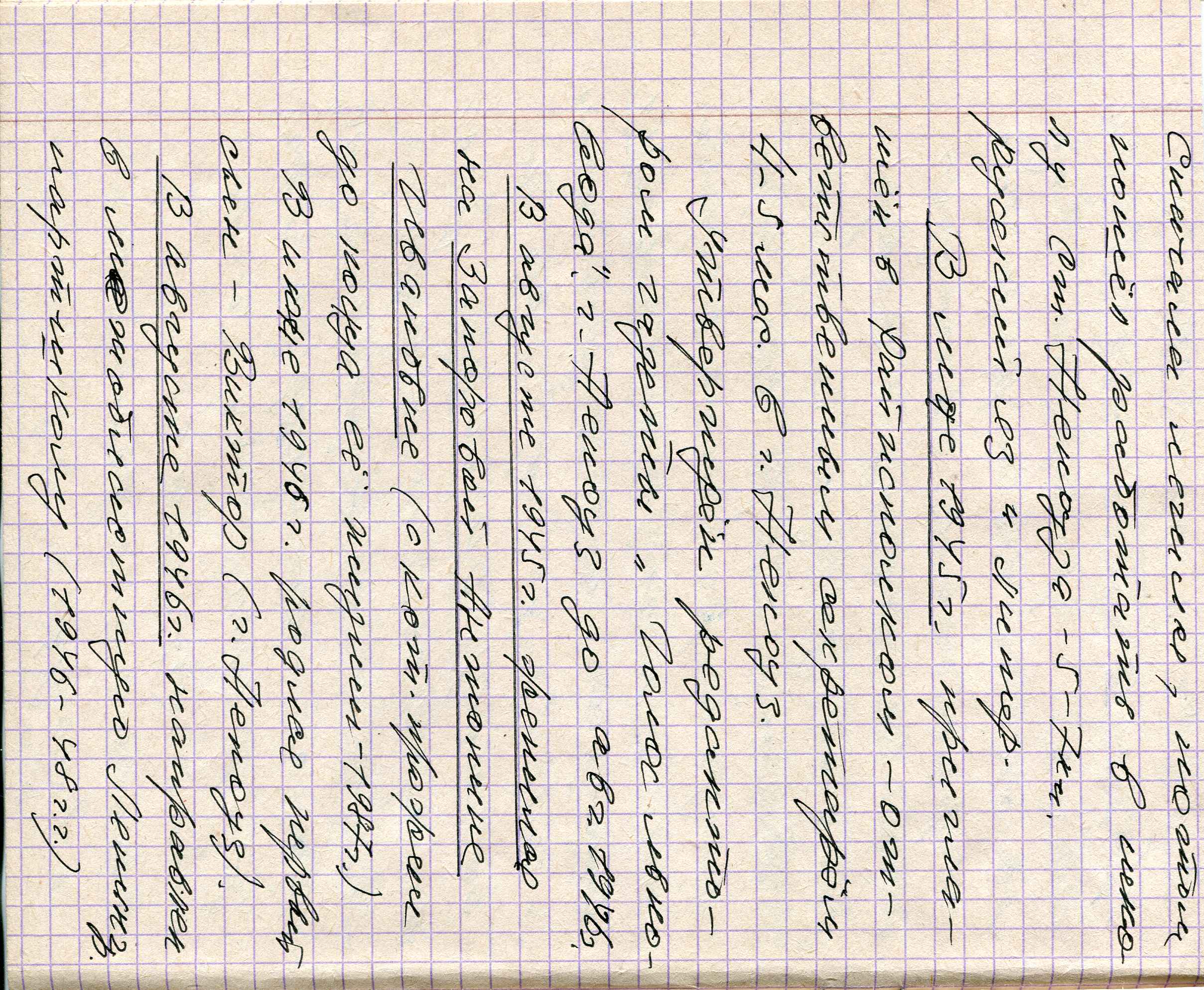

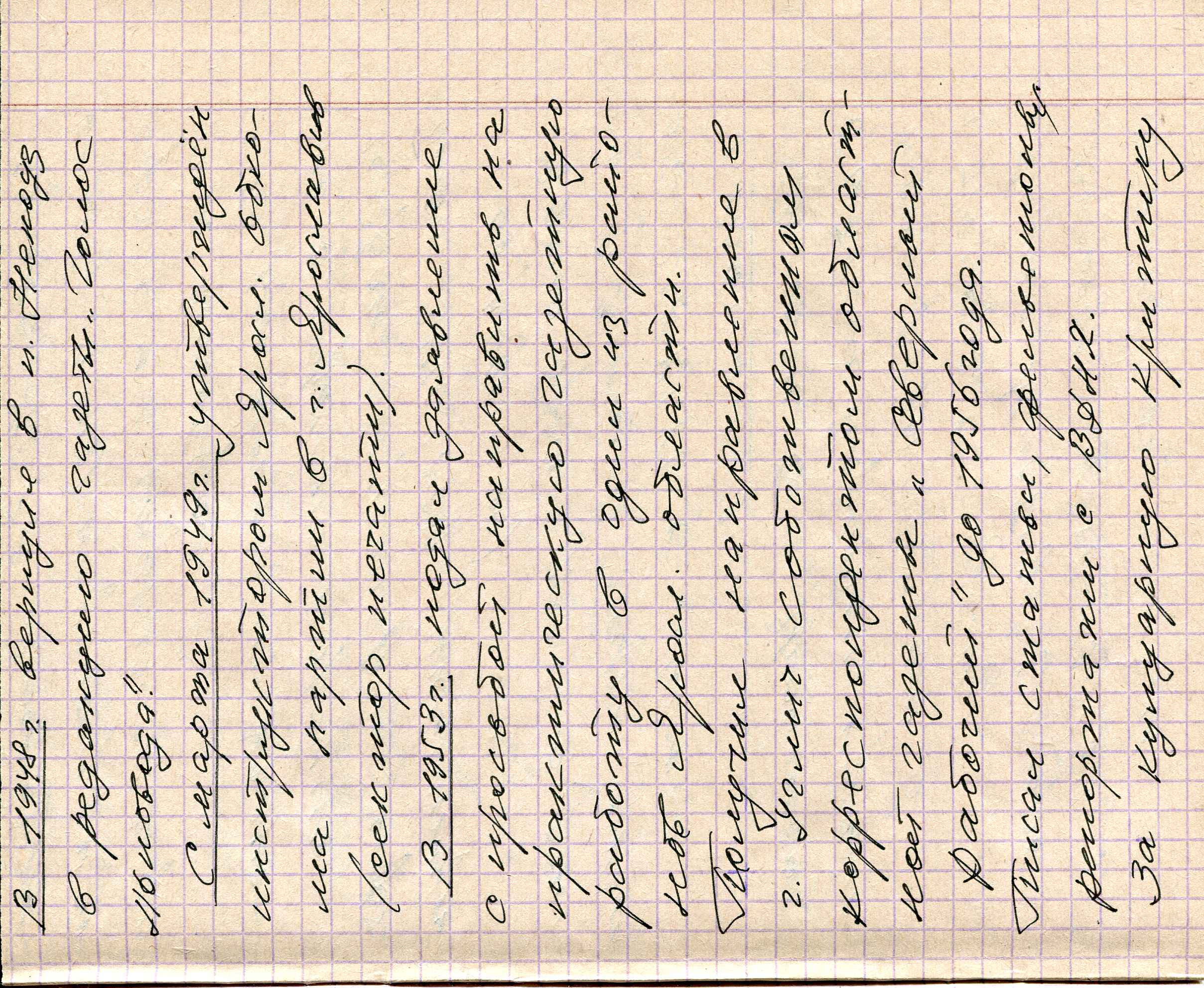

В 1948 году Голосов вернулся в газету «Голос льновода».

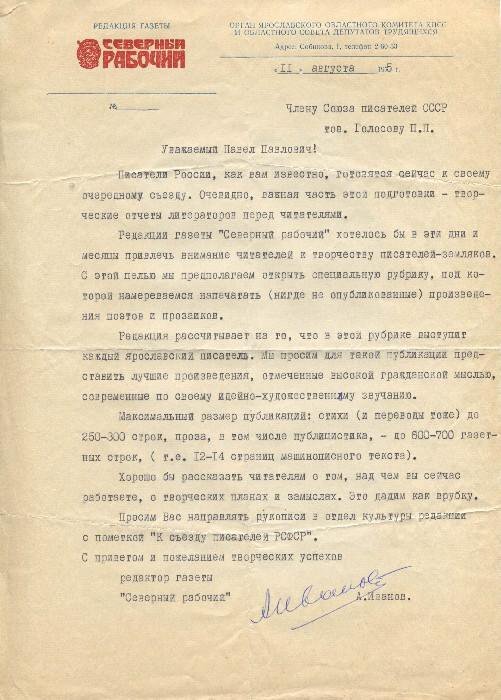

С марта 1949 года утвержден инструктором Ярославского обкома партии. В 1953 году по личной просьбе направлен на работу корреспондентом в газету «Северный рабочий». Заочно учился в Высшей партийной школе при КЦ КПСС в г. Москве.

С 1958 по 1960 год – редактор газеты «Голос льновода».

С 1960 по 1964 год – собственный корреспондент газеты «Северный рабочий».

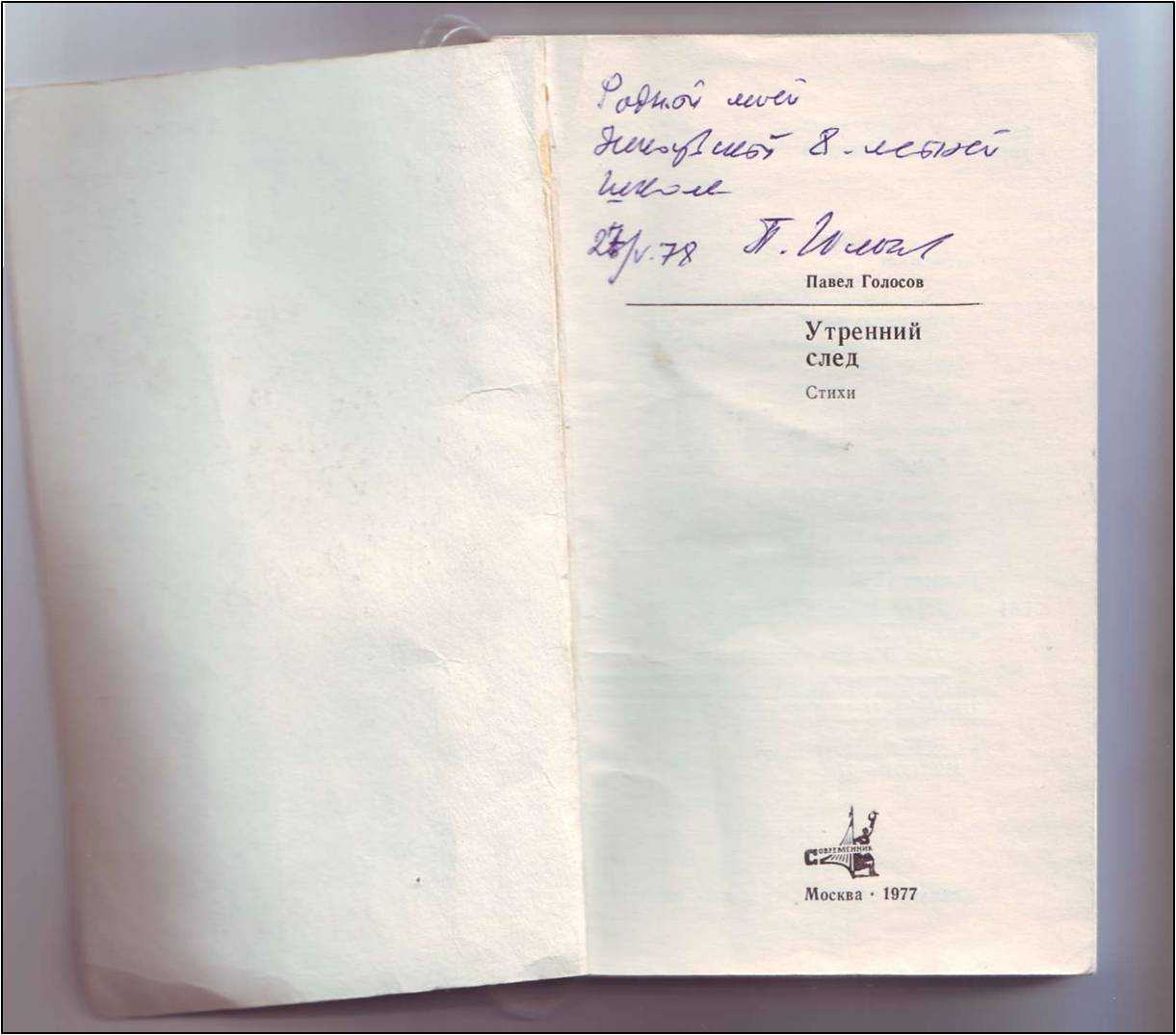

С 1964 года – член Союза писателей СССР старший редактор Верхне-Волжского книжного издательства, где проработал до 1971 года. С 1972 года П. П. Голосов занимался творческой работой – писал и издавал сборники своих стихов, писал статьи в газету «Северный рабочий». Издал сборники стихов: «Добрая красота» (1969), «Озаренная солнцем» (1963), «Кленовые листья» (1971), «Утренний след» (1977), «Возраст верности» (1981), «Звездная память» (1985), «Застенчивая нежность» (1990).

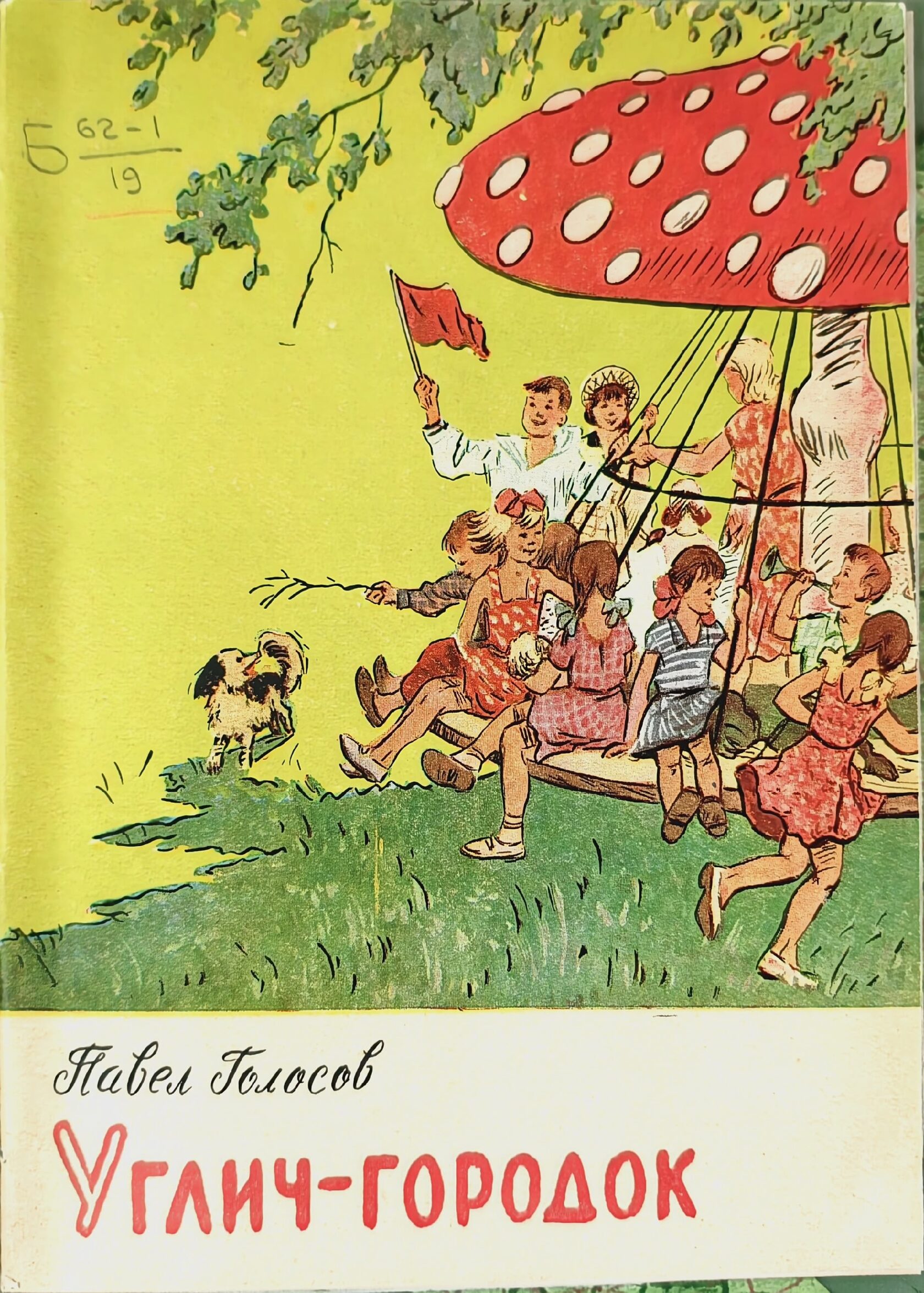

В разные годы вышло 5 стихотворений для детей: «Солнечное утро», «День рождения», «Волшебная сумка», «Стихи для детей», «Углич – городок».

Павел Павлович Голосов имел награды:

- Орден Славы 1 и 3 степени,

- Медаль «За оборону Ленинграда»,

- Медаль «За Победу над Германией».

Павел в 1939 году окончил 10 классов в с. Новый Некоуз. Мечтал стать геологом. Он поступал в Московский горный институт, но не прошел по зрению. Вернулся в Некоуз и поступил на работу учителем начальных классов в Исаковскую школу. Затем был переведен в школу д. Николо-Замошье. В 1940 году поступил в учительский педагогический институт им. Н. М. Покровского в г. Ленинграде. Там же, в Ленинградской области, преподавал русский язык и литературу. Учился Павел Голосов в институте заочно, но закончить учебу не успел… 22 июня 1941 года началась война. А 23 июня Павел Голосов подал заявление и был отправлен на фронт.

Он был направлен в авиационный артиллерийский отдельный дивизион у г. Слуцка. В августе 1941 года рыл окопы у г. Пушкино. Затем охранял переправу на Невский пятачок от немецкой авиации.

В декабре 1941 года начался голод. Бойцов на машине в одних ботинках перевезли через Ладожское озеро на Волховский фронт. На ст. Ладожское Павла сняли обмороженного и истощенного и отправили в г. Ленинград в госпиталь. В апреле 1942 года Павел вернулся на фронт на Невскую Дубровку в гаубичную артиллерию, затем был переведен в связь.

В августе 1943 года Павел Голосов подал заявление в члены Коммунистической партии. Был принят и избран парторгом. В 1944 году участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был парторгом в пулеметном 190-стрелковом гвардейском Краснознаменном полку 63-й гвардейской дивизии. На Вороньей горе в бою получил ранение, у него были перебиты обе ноги. В госпитале г. Ленинграда сделали операцию без наркоза и отправили санпоездом на лечение в Улан-Удэ. В июне 1944 года Павел Голосов вернулся домой в Некоуз инвалидом, стал работать учителем в Некоузской школе. В 1945 году утвержден редактором газеты «Голос льновода», в которой проработал до августа 1946 года. В августе 1945 года Павел Голосов женился на Антонине Ивановне Запоровой, в июне 1946 года родился сын Виктор. В 1946 году направлен в межобластную Ленинградскую партийную школу (1946-1948).

В 1948 году Голосов вернулся в газету «Голос льновода».

С марта 1949 года утвержден инструктором Ярославского обкома партии. В 1953 году по личной просьбе направлен на работу корреспондентом в газету «Северный рабочий». Заочно учился в Высшей партийной школе при КЦ КПСС в г. Москве.

С 1958 по 1960 год – редактор газеты «Голос льновода».

С 1960 по 1964 год – собственный корреспондент газеты «Северный рабочий».

С 1964 года – член Союза писателей СССР старший редактор Верхне-Волжского книжного издательства, где проработал до 1971 года. С 1972 года П. П. Голосов занимался творческой работой – писал и издавал сборники своих стихов, писал статьи в газету «Северный рабочий». Издал сборники стихов: «Добрая красота» (1969), «Озаренная солнцем» (1963), «Кленовые листья» (1971), «Утренний след» (1977), «Возраст верности» (1981), «Звездная память» (1985), «Застенчивая нежность» (1990).

В разные годы вышло 5 стихотворений для детей: «Солнечное утро», «День рождения», «Волшебная сумка», «Стихи для детей», «Углич – городок».

Павел Павлович Голосов имел награды:

- Орден Славы 1 и 3 степени,

- Медаль «За оборону Ленинграда»,

- Медаль «За Победу над Германией».

Умер П.П. Голосов 30 декабря 1988 года. Похоронен в Ярославле».

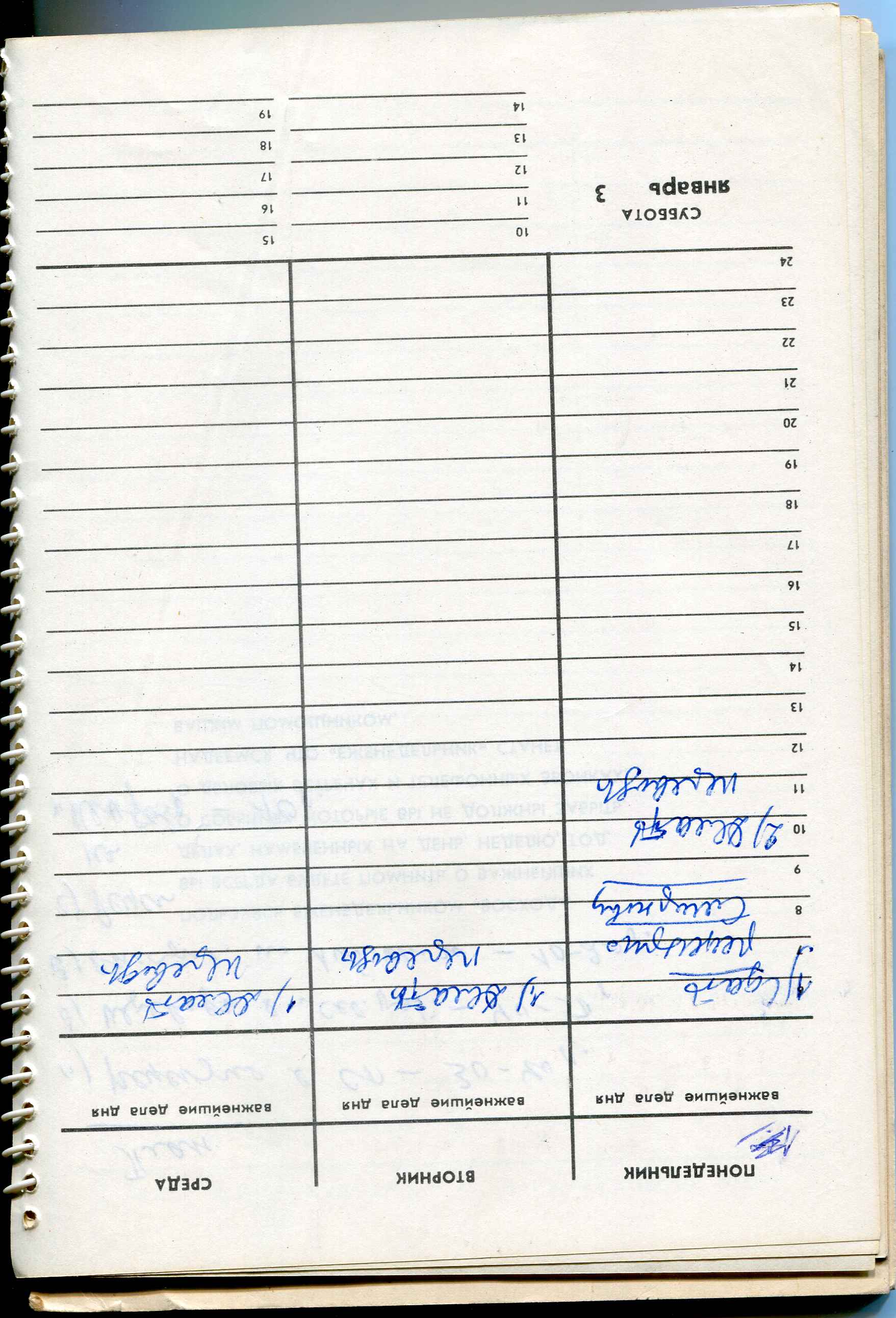

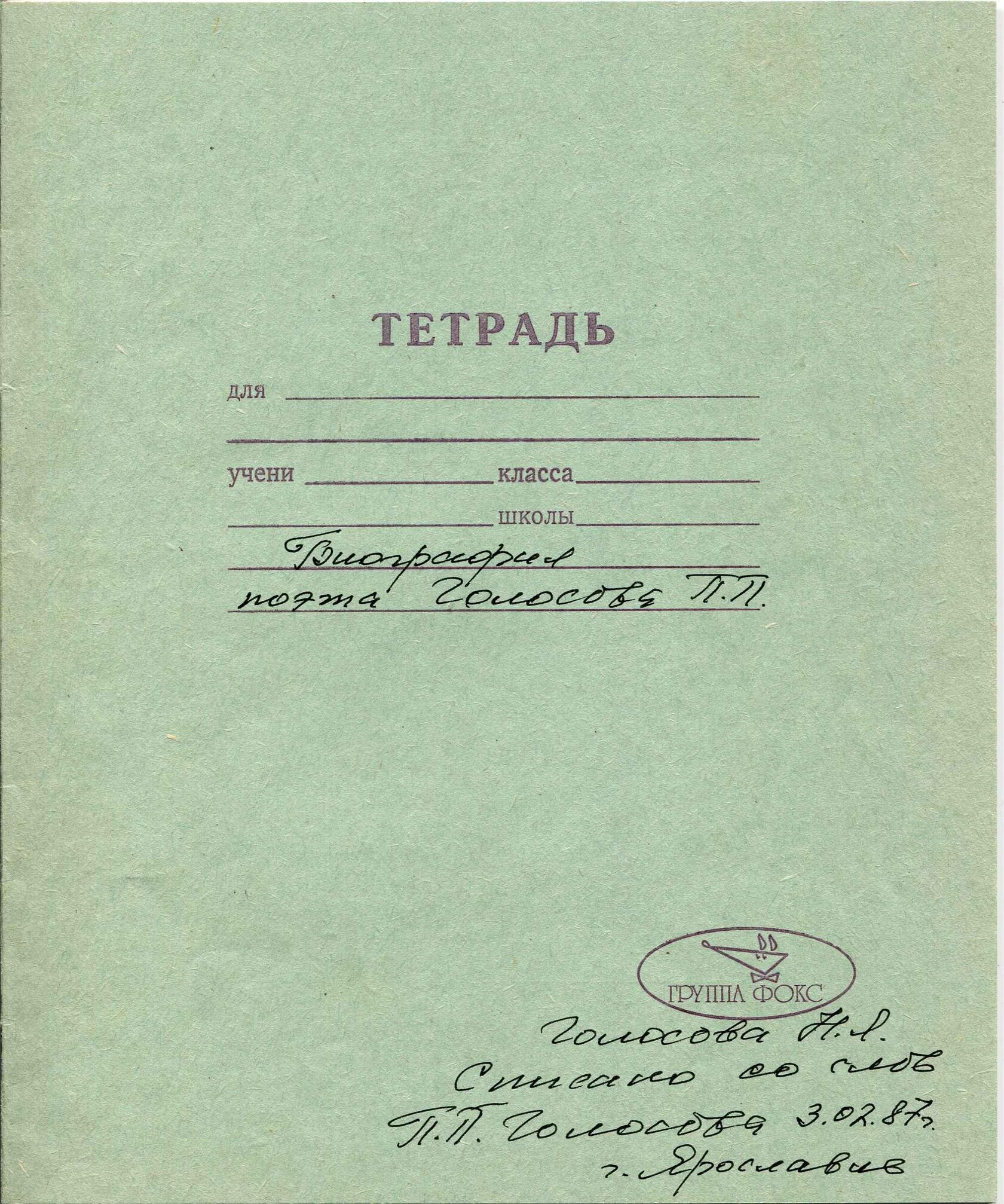

Биография записана со слов П. П. Голосова

4 февраля 1987 года женой сына Виктора –

Голосовой Натальей Яковлевной.

Оригинал хранится в Некоузской центральной библиотеки им. А. В. Сухово-Кобылина

В прифронтовом лесу

Июньский день, до одури прогретый.

Прифронтового леса полоса.

Беспечно воспевающие лето

Нас окружали птичьи голоса.

Мы наслаждались прелестью мелодий,

Как будто в филармонии.

И вдруг

Донесся он, незнаемый природой,

Всему живому ненавистный звук.

Он нарастал прижимисто и туго,

Он возвещал отнюдь не о добре.

И с дерева

попадали пичуги,

Осыпались, как листья в ноябре.

Они у смерти жаждали отсрочки,

Им было страшно на земле родной.

Они сцепились лапками в комочки,

Дрожмя дрожали, несмотря на зной.

В бору ревело,

выло,

гоготало,

С корнями вырывало дерева,

Траву горячим ветром распластало,

От жара закурчавилась трава.

И нам не сладко — каково же плахам!

Неслыханной грозой оглушены,

Они, парализованные страхом,

Тряслись безмолвно у корней сосны.

Беспомощность всегда рождает жалость —

Мне захотелось их укрыть полой.

Взял в пригоршни — глазёнки не разжались,

Сердчишки стукотали под рукой.

...Утихли взрывы. Сосны отшумели.

Сползала гарь с небесной синевы.

Троих

мы выносили на шинелях,

Перед одним —

пилотки с головы.

Земля ещё шаталась под ногами.

А птицы, смотрим,

как и в прошлый раз,

Уже сидят,

качаются над нами

И добрым пеньем

утешают нас.

Что мне в названии «Шушары»?

А вспомню — от стыда реву...

...Я полем шёл от кашевара

К противотанковому рву.

Как чёрство было это утро!

Земля звенела, что металл.

Жара подваливала круто,

Казалось, воздух закипал.

Он переливчато-струисто

Тек кверху, мутный и густой.

А в небе ястреб

с горьким свистом

Протяжно плакал надо мной.

И, кроме птицы-одиночки,

Чья тень блуждала по траве,

Нигде ни облачка, ни точки

В белесо-знойной синеве.

Всё было сельское, родное.

И, как домой, вела тропа

В хлеба, надломленные зноем,

Изнывно ждущие серпа.

И, верно, грезилось солдату,

Что не в осаде Ленинград,

Что отошла война

куда-то

Назад.

На запад.

На закат.

Ефрейтор роты пулемётной,

Не воевавший наяву,

Я шёл легко и беззаботно

К противотанковому рву.

Там прошлой обморочной ночью,

Омег стерев с лица земли,

Вповалку на соломы клочьях

Мы прилегли.

Нет, полегли!

Ведь сутки, кланяясь дороге,

Несли вслепую тяжесть сна.

Она подкашивала ноги,

До многих тонн доведена.

Уже под тяжестью растущей

Вконец солдат изнемогал,

Когда из зыбко-серой гущи

Команда донеслась: «Прива-а-ал!»

И, сбросив свой хомут железный,

Пудовый «максима» станок,

Я тотчас провалился в бездну

Со скаткой, врезавшейся в бок.

И снилось мне, что я всю роту,

Да, всю, как есть, в себя вобрал,

Шагал, продавливая доты,

И грудью

проволоку рвал.

Ну, кто сказал, что подвиг

труден,

Что к бранной славе путь

кровав?,

Передо мною танки грудой

Валились,

хоботы орудий

В железном ужасе задрав.

А обезумевших фашистов

К Берлину драпала орда.

И вот кругом

светло и чисто,

И на груди моей —

Звезда.

... Разбужен утренней прохладой,

Я слушал, ввысь уставив взгляд,

Как, пробираясь к Ленинграду,

Шершаво крадётся снаряд.

Вдали попискивали пули,

Точь-в-точь как мыши под копной.

Но эти звуки не спугнули

Щемящей прелести земной.

До полдня б нежился, быть может.

Когда бы первый номер наш —

Не подтолкнул меня Алёша,

Неразговорчивый чуваш:

«Ступай!»

И вот иду от кухни

В расположение полка.

Пшеном пузырятся и пухнут

В руках четыре котелка.

Сбиваю вялые цветочки,

Вдыхаю терпкий аромат.

Вдруг по-гусиному

цепочкой

Двенадцать «юнкерсов» летят.

Так спокойненько летели —

С полкилометра высоты.

На крыльях холодно желтели

Двухслойно-чёткие кресты.

Не думал я, что свет увижу,

Как, сердце визгом леденя,

Ввинтились бомбы.

Ниже.

Ниже.

И все — в меня.

И все — в меня.

Удар —

и небо провалилось.

Удар —

и землю вознесло.

Одну минуту это длилось,

А думал я, что с год прошло.

Казалось, бомбы, землю руша,

Её вздымали и трясли

Затем, чтоб вытрясти всю душу

Из нашей матушки-земли.

И я при каждой новой встряске

Вминался в землю животом,

А смерть царапала по каске

Землёй, железом и песком.

И пахла смрадом,

пахла адом

Огня и стали круговерть.

Стократ оценит жизни радость,

Кто испытал, как пахнет смерть.

Когда ж отбушевали взрывы

И успокоилась земля,

Я поднял голову пугливо

И вижу: чёрный дым стеля,

Горит деревня.

Что-то зверьё

В огне.

Он крыши до стропил

Огрыз.

И стены и деревья

С голодной жадностью крошил.

Гнетёт воспоминаний ноша,

И до сих пор в ушах звучит:

Смертельно раненная лошадь

Почти как женщина кричит.

Встаю.

Живым — о жизни думать.

Ведь кашу, кашу ждут дружки!

Пришлось поползать на лугу мне —

Пораскатились котелки.

Я всё собрал, за ложкой ложку,

С травой и пылью пополам.

Ох, попадет мне от Алёшки!

«Ну, — скажет, — жри, бродяга, сам».

Иду.

Ни говора, ни смеха.

Куда ж запропастились все?

О каску с черною прорехой

Запнулся в путаном овсе.

Вот только на бугор подняться...

Выбежал

и понял всё без слов:

Вторым заходом

те двенадцать

Аж по края сравняли ров.

И, словно под ноги подкошен,

Упал я, как тогда на луг.

Песок царапаю:

«Алёша!»

И обрываю ногти:

«Друг!»

И глухо,

как бы через ватник,

Я чьи-то услыхал слова:

«Один обращался стервятник.

Из этого стреляли рва...»

... До Рейна я дошёл солдатом.

Медали есть.

И ордена.

И повторял я салажатам,

Что жизнь одна

и смерть одна.

Как тяжелы глаза под каской,

Когда, печальные, глядят

На ров, что стал могилой

братской

Для милых стриженых ребят.

Пусть, явно мстя себе за слабость,

Я телу гнуться не давал,

Поныне с совестью нет сладу:

«А кто по «юнкерсу» стрелял?»

Он знал, что будет в бездну сброшен,

Да не отвел от смерти глаз.

Кто? Может, Колесов Алёша?

Всегда и всюду двое нас.

Не уподобишь совесть шару:

Бывало, десять раз на дню

Припоминаю те Шушары,

За трусость сам себя казню.

И, клокоча, вскипала ярость,

И, хоть глазам мешала мгла,

Ствола винтовочного нарезь

Кончалась в черепе врага.

И по земле, земле чужбинной

Дорогу расчищал штыком,

Покамест готика Берлина

Мне заслоняла

Июньский день, до одури прогретый.

Прифронтового леса полоса.

Беспечно воспевающие лето

Нас окружали птичьи голоса.

Мы наслаждались прелестью мелодий,

Как будто в филармонии.

И вдруг

Донесся он, незнаемый природой,

Всему живому ненавистный звук.

Он нарастал прижимисто и туго,

Он возвещал отнюдь не о добре.

И с дерева

попадали пичуги,

Осыпались, как листья в ноябре.

Они у смерти жаждали отсрочки,

Им было страшно на земле родной.

Они сцепились лапками в комочки,

Дрожмя дрожали, несмотря на зной.

В бору ревело,

выло,

гоготало,

С корнями вырывало дерева,

Траву горячим ветром распластало,

От жара закурчавилась трава.

И нам не сладко — каково же плахам!

Неслыханной грозой оглушены,

Они, парализованные страхом,

Тряслись безмолвно у корней сосны.

Беспомощность всегда рождает жалость —

Мне захотелось их укрыть полой.

Взял в пригоршни — глазёнки не разжались,

Сердчишки стукотали под рукой.

...Утихли взрывы. Сосны отшумели.

Сползала гарь с небесной синевы.

Троих

мы выносили на шинелях,

Перед одним —

пилотки с головы.

Земля ещё шаталась под ногами.

А птицы, смотрим,

как и в прошлый раз,

Уже сидят,

качаются над нами

И добрым пеньем

утешают нас.

Голосов П.П. Добрая красота / П.П. Голосов. – Ярославль:

Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – С.56-57

Первая бомбежкаЧто мне в названии «Шушары»?

А вспомню — от стыда реву...

...Я полем шёл от кашевара

К противотанковому рву.

Как чёрство было это утро!

Земля звенела, что металл.

Жара подваливала круто,

Казалось, воздух закипал.

Он переливчато-струисто

Тек кверху, мутный и густой.

А в небе ястреб

с горьким свистом

Протяжно плакал надо мной.

И, кроме птицы-одиночки,

Чья тень блуждала по траве,

Нигде ни облачка, ни точки

В белесо-знойной синеве.

Всё было сельское, родное.

И, как домой, вела тропа

В хлеба, надломленные зноем,

Изнывно ждущие серпа.

И, верно, грезилось солдату,

Что не в осаде Ленинград,

Что отошла война

куда-то

Назад.

На запад.

На закат.

Ефрейтор роты пулемётной,

Не воевавший наяву,

Я шёл легко и беззаботно

К противотанковому рву.

Там прошлой обморочной ночью,

Омег стерев с лица земли,

Вповалку на соломы клочьях

Мы прилегли.

Нет, полегли!

Ведь сутки, кланяясь дороге,

Несли вслепую тяжесть сна.

Она подкашивала ноги,

До многих тонн доведена.

Уже под тяжестью растущей

Вконец солдат изнемогал,

Когда из зыбко-серой гущи

Команда донеслась: «Прива-а-ал!»

И, сбросив свой хомут железный,

Пудовый «максима» станок,

Я тотчас провалился в бездну

Со скаткой, врезавшейся в бок.

И снилось мне, что я всю роту,

Да, всю, как есть, в себя вобрал,

Шагал, продавливая доты,

И грудью

проволоку рвал.

Ну, кто сказал, что подвиг

труден,

Что к бранной славе путь

кровав?,

Передо мною танки грудой

Валились,

хоботы орудий

В железном ужасе задрав.

А обезумевших фашистов

К Берлину драпала орда.

И вот кругом

светло и чисто,

И на груди моей —

Звезда.

... Разбужен утренней прохладой,

Я слушал, ввысь уставив взгляд,

Как, пробираясь к Ленинграду,

Шершаво крадётся снаряд.

Вдали попискивали пули,

Точь-в-точь как мыши под копной.

Но эти звуки не спугнули

Щемящей прелести земной.

До полдня б нежился, быть может.

Когда бы первый номер наш —

Не подтолкнул меня Алёша,

Неразговорчивый чуваш:

«Ступай!»

И вот иду от кухни

В расположение полка.

Пшеном пузырятся и пухнут

В руках четыре котелка.

Сбиваю вялые цветочки,

Вдыхаю терпкий аромат.

Вдруг по-гусиному

цепочкой

Двенадцать «юнкерсов» летят.

Так спокойненько летели —

С полкилометра высоты.

На крыльях холодно желтели

Двухслойно-чёткие кресты.

Не думал я, что свет увижу,

Как, сердце визгом леденя,

Ввинтились бомбы.

Ниже.

Ниже.

И все — в меня.

И все — в меня.

Удар —

и небо провалилось.

Удар —

и землю вознесло.

Одну минуту это длилось,

А думал я, что с год прошло.

Казалось, бомбы, землю руша,

Её вздымали и трясли

Затем, чтоб вытрясти всю душу

Из нашей матушки-земли.

И я при каждой новой встряске

Вминался в землю животом,

А смерть царапала по каске

Землёй, железом и песком.

И пахла смрадом,

пахла адом

Огня и стали круговерть.

Стократ оценит жизни радость,

Кто испытал, как пахнет смерть.

Когда ж отбушевали взрывы

И успокоилась земля,

Я поднял голову пугливо

И вижу: чёрный дым стеля,

Горит деревня.

Что-то зверьё

В огне.

Он крыши до стропил

Огрыз.

И стены и деревья

С голодной жадностью крошил.

Гнетёт воспоминаний ноша,

И до сих пор в ушах звучит:

Смертельно раненная лошадь

Почти как женщина кричит.

Встаю.

Живым — о жизни думать.

Ведь кашу, кашу ждут дружки!

Пришлось поползать на лугу мне —

Пораскатились котелки.

Я всё собрал, за ложкой ложку,

С травой и пылью пополам.

Ох, попадет мне от Алёшки!

«Ну, — скажет, — жри, бродяга, сам».

Иду.

Ни говора, ни смеха.

Куда ж запропастились все?

О каску с черною прорехой

Запнулся в путаном овсе.

Вот только на бугор подняться...

Выбежал

и понял всё без слов:

Вторым заходом

те двенадцать

Аж по края сравняли ров.

И, словно под ноги подкошен,

Упал я, как тогда на луг.

Песок царапаю:

«Алёша!»

И обрываю ногти:

«Друг!»

И глухо,

как бы через ватник,

Я чьи-то услыхал слова:

«Один обращался стервятник.

Из этого стреляли рва...»

... До Рейна я дошёл солдатом.

Медали есть.

И ордена.

И повторял я салажатам,

Что жизнь одна

и смерть одна.

Как тяжелы глаза под каской,

Когда, печальные, глядят

На ров, что стал могилой

братской

Для милых стриженых ребят.

Пусть, явно мстя себе за слабость,

Я телу гнуться не давал,

Поныне с совестью нет сладу:

«А кто по «юнкерсу» стрелял?»

Он знал, что будет в бездну сброшен,

Да не отвел от смерти глаз.

Кто? Может, Колесов Алёша?

Всегда и всюду двое нас.

Не уподобишь совесть шару:

Бывало, десять раз на дню

Припоминаю те Шушары,

За трусость сам себя казню.

И, клокоча, вскипала ярость,

И, хоть глазам мешала мгла,

Ствола винтовочного нарезь

Кончалась в черепе врага.

И по земле, земле чужбинной

Дорогу расчищал штыком,

Покамест готика Берлина

Мне заслоняла

отчий дом.

Голосов П.П. Добрая красота / П.П. Голосов. – Ярославль:

Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – С.61-66

Библиография:

1. Голосов, П. П. Солнечное утро : стихи для детей / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – [Ярославль] : Ярославское областное государственное издательство, 1951. – 24 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

2. Голосов, П. П. 20 мая 1952 года ; В хате-лаборатории ; После метели ; Диктант ; Кавалеристы ; Спор ; Про шалунью Ирочку : стихи / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Волжские зори : сборник рассказов и стихов для детей / Областное отделение Союза советских писателей СССР. – Ярославль : Книжное издательство, 1952. – С. 57-62.

3. Голосов, П. П. День рождения : стихи для детей / Павел Голосов. – [Ярославль] : Ярославское областное государственное издательство, 1952. – 40 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

4. Голосов, П. П. Стихи для детей : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1954. – 36 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

5. Голосов, П. П. Волшебная сумка : [стихи] : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1958. – 32 с. : ил. ; 23 см. – Текст : непосредственный.

6. Голосов, П. П. Углич-городок : [стихи] : [для детей] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1961. – 38 с. : ил. ; 22 см. – Текст : непосредственный.

7. Голосов, П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. – 94 с. : ил. ; 16 см. – (Б-чка «Ярославский писатель». Новые книги). – Текст : непосредственный.

8. Поэты Верхней Волги : [сборник] / Владимирское, Ивановское, Костромское и Ярославское отделения Союза писателей РСФСР ; [редакционная коллегия: П. Голосов и др.]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1965. – 135 с. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

9. Голосов, П. П. Бородатая коровка : [стихи] : [для дошкольного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, [1966]. – [1], 9 с. : ил. ; 26 см. – Текст: непосредственный.

10. Голосов, П. П. Волшебная сумка : [стихи] : [для дошкольного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1966. – 8 с. : ил. ; 26 см. – Текст : непосредственный.

11. Вторая встреча : стихи / [редколлегия: П. Голосов и др.]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1967. – 198 с. : портр. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

12. Голосов, П. П. Отчего кошки не летают в космос : [стихи] : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации А. Голубева]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. – 38 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

13. Голосов, П. П. Добрая красота [Текст] : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – 112 с. ; 17 см. – Текст : непосредственный.

14. Голосов, П. П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке : [стихи] / Павел Голосов. Ярославль, [1969]. –1 л., слож. в [8] с. – Текст : непосредственный.

15. Не стой на дороге : юмор и сатира : [сборник] / [редактор-составитель П. Голосов] ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – 111 с. : ил. ; 18 см. – Текст : непосредственный.

16. Голосов, П. П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке : [стихи] / Павел Голосов. Ярославль, [1971]. – 6 с. – Текст : непосредственный.

17. Голосов, П. П. Кленовые листья : [стихи и поэма] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Верхне-Волжское книжное издательство], [1971]. – 175 с. : портр. ; 16 см. – (Б-ка писателей Верховий Волги). – Текст : непосредственный.

18. Любитель природы : статьи, рассказы, очерки, стихи, фото / составитель П. Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971 – 190 с. : ил. – Текст : непосредственный.

19. Голосов, П. П. Лесной светофор : [стихи] : [для детей] / Павел Голосов [иллюстрации А. Ивасенко]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1973. – 30 с. : ил. ; 21 см. – Текст : непосредственный.

20. Голосов, П. П. Утренний след : стихи / Павел Голосов. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. ; 16 см. – (Новинки «Современника»). – Текст : непосредственный.

21. Сандров, Н. А. Светлая мечта : стихотворения и поэмы / Николай Александрович Сандров ; перевод с чувашского П. Голосова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1978. – 127 с. : портр.; 14 см. – Текст : непосредственный.

22. Голосов, П. П. Возраст верности : стихи, поэмы / Павел Голосов. – Ярославль, 1981 238 с. – Текст : непосредственный.

23. Голосов, П. П. Звездная память : стихотворения и поэма / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1985. – 175 с. ; 16 см. – Текст : непосредственный.

24. Голосов, П. П. Застенчивая нежность : книжные лирики / Павел Голосов ; [художники Е. А. и Г. В. Соколовы]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1990. – 190, [1] с. : ил. ; 17 см.. – ISBN 5-7415-0153-2. – Текст : непосредственный.

25. Голосов, П. П. Мой день рожденья ; В прифронтовом лесу ; Вороны в городе (Февраль 1944 г.) ; Сено везут ; Колокольчики отзвенели ; «Лукавое племя – поэты…» ; В грозном зареве войны / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Стихи поэтов-фронтовиков / [составление и вступительная статья В. А. Лебедева]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. – С. 200-215.

26. Голосов, П. П. Мой день рожденья : [стихотворение] / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Войны минувшей ветераны / [составители Владимир Дмитриевич Кутузов, Татьяна Николаевна Спирина]. – Ярославль : Верхняя Волга, 2001. – С. 211-212.

Переводы:

1. Сандров, Н. А. Светлая мечта : стихотворения и поэмы / Н. А. Сандров ; перевод с чувашского П. Голосова. – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1978. – 127 с. : портр. ; 14 см. – Текст : непосредственный.

Историография:

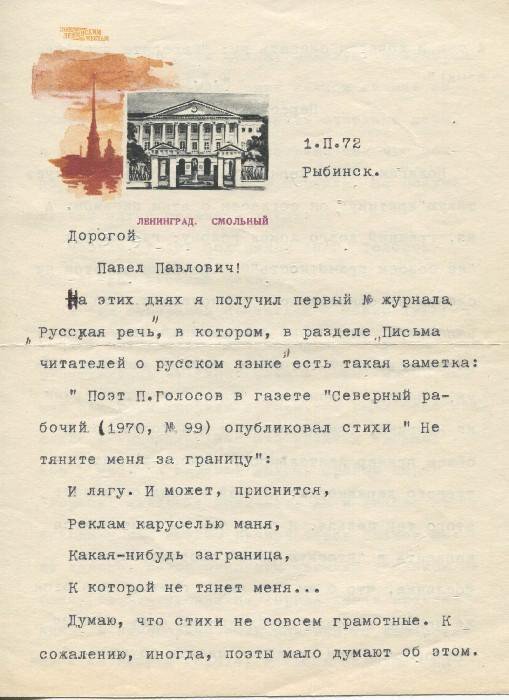

1. Смирнов, И. А. «Озарённая солнцем» / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1964. – 18 янв.

2. Смирнов, И. А. Добрая красота : Павел Голосов / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Смирнов И. А. Земляки. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – С. 64-70.

3. Смирнов, И. Пора творческой зрелости : к 50-летию поэта / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный край. – 1971. – 20 июня.

4. Смирнов, И. Пора творческой зрелости : [к 50-летию поэта] / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1971. – 20 июня.

5. Голосов Павел Павлович. – Текст : непосредственный // Современные ярославские писатели : рекомендательный указатель литературы. – Ярославль, 1981. – С. 13-14.

6. Памяти товарища. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1988. – 31 дек.

7. Гонозов, О. А почему забыли Ярославль? / О. Гонозов. – Текст : непосредственный // Литературная Россия. – 2004. – 17 сент. – № 38.

8. Гонозов, О. Поэтами рождаются в деревне : биография отдельного лица / О. Гонозов. – Текст : непосредственный // Золотое кольцо. – 2005. – 20 янв.

9. Швец, В. Угличский край в стихотворениях двух Павлов Голосовых / В. Швец. – Текст : непосредственный // Край мой – Родины частица : [сборник лучших работ участников областного творческого конкурса, посвящённого 70-летию образования Ярославской области]. – Ярославль, 2006. – С. 86-97.

10. Гусев, Е. «В мой день рожденья рожденья началась война» : ярославский поэт Павел Голосов ушел на фронт двадцатилетним / Е. Гусев. – Текст : непосредственный // Северный край. – 2011. – 22 июня.

11. Гусев, Е. П. Учитель. Воин. Поэт / Е. П. Гусев. – Текст : непосредственный // Советская Ярославия. – 2011. – 22-28 июня.

12. Фондо, Н. По велению сердца : [сотрудники городской библиотеки-филиала № 8 под руководством Марины Гороховой занимаются изучением и популяризацией творчества поэта-фронтовика Павла Голосова] / Н. Фондо. – Текст : непосредственный // Северный край. – 2011. – 28 дек.

13. Горохова, М. С. Звездная память : [к 90-летию поэта, журналиста Павла Голосова] / М. С. Горохова. – Текст : непосредственный // Голос истории : краеведческий альманах. – Некоуз, 2013. – Вып. 15. – С. 21-26.

14.Скибинская, О. Голосов Павел Павлович / О. Скибинская. – Текст : непосредственный // Литературный энциклопедический словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / составление и общая редакция О. Н. Скибинской. – Ярославль : Академия 76, 2018. – С. 120-122.

15.Голосов Павел Павлович (1921-1988), поэт, журналист // «Ярославика» – краеведение в Ярославской области : портал. – Ярославль. URL: https://demetra.rlib.yar.ru/index.php/proekty/literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-nekouzskogo-rajona/golosov-pavel-pavlovich (дата обращения: 08.07.2025).

16. Голосов Павел Павлович : биография, стихи, портрет. – Текст : электронный //Антология «Война и мир» : [сайт]. – URL: https://stihi1941-1945.ru/item/golosov-pavel?category_id=7 (дата обращения: 16.07.2025).

17.Голосов Павел Павлович : наградной документ. – Текст : электронный // Память народа : подлинные документы о Второй Мировой войне : портал. – Москва : Министерство обороны Российской Федерации, [2015-2020]. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80323451/ (дата обращения: 16.07.2025).

18.Павел Голосов : фотоальбом / Г. Е. Короткова ; МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина». – Текст : электронный // Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина : [сайт]. – Новый Некоуз, 2016. – URL: https://nekouzbib.yar.muzkult.ru/media/2018/09/25/1220170478/GOLOSOV-virtualnaya-vystavka.pdf (дата обращения: 08.07.2025).

Рецензии:

1. Смирнов, И. «Озаренная солнцем» / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1964. – 18 янв. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. 94 с.

2. Степанов, И. Книга, родной край, история / И. Степанов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1964. – 18 февр. – Рец. на поэму : Голосов П. П. «Ссыльный колокол» // Голосов П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. 94 с.

3. Смирнов, И. «Добрая красота» : о новой книге стихов Павла Голосова / И. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1969. – 27 сент.

4. Тухтин, В. Человека в себе растить… / И. Смирнов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1970. – 6 янв. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Добрая красота : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. 112 с.

5. Ефремов, Ю. Есть на Волге поэт / Ю. Ефремов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1972. – 23 марта. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Кленовые листья : [стихи и поэма] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Верхне-Волжское книжное издательство], [1971]. 175 с. – (Б-ка писателей Верховий Волги).

6. Семенов, А. Стихи о простой красоте / А. Семенов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1977. –23 июля. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Утренний след : стихи / Павел Голосов. – Москва : Современник, 1977. 77 с. (Новинки «Современника»).

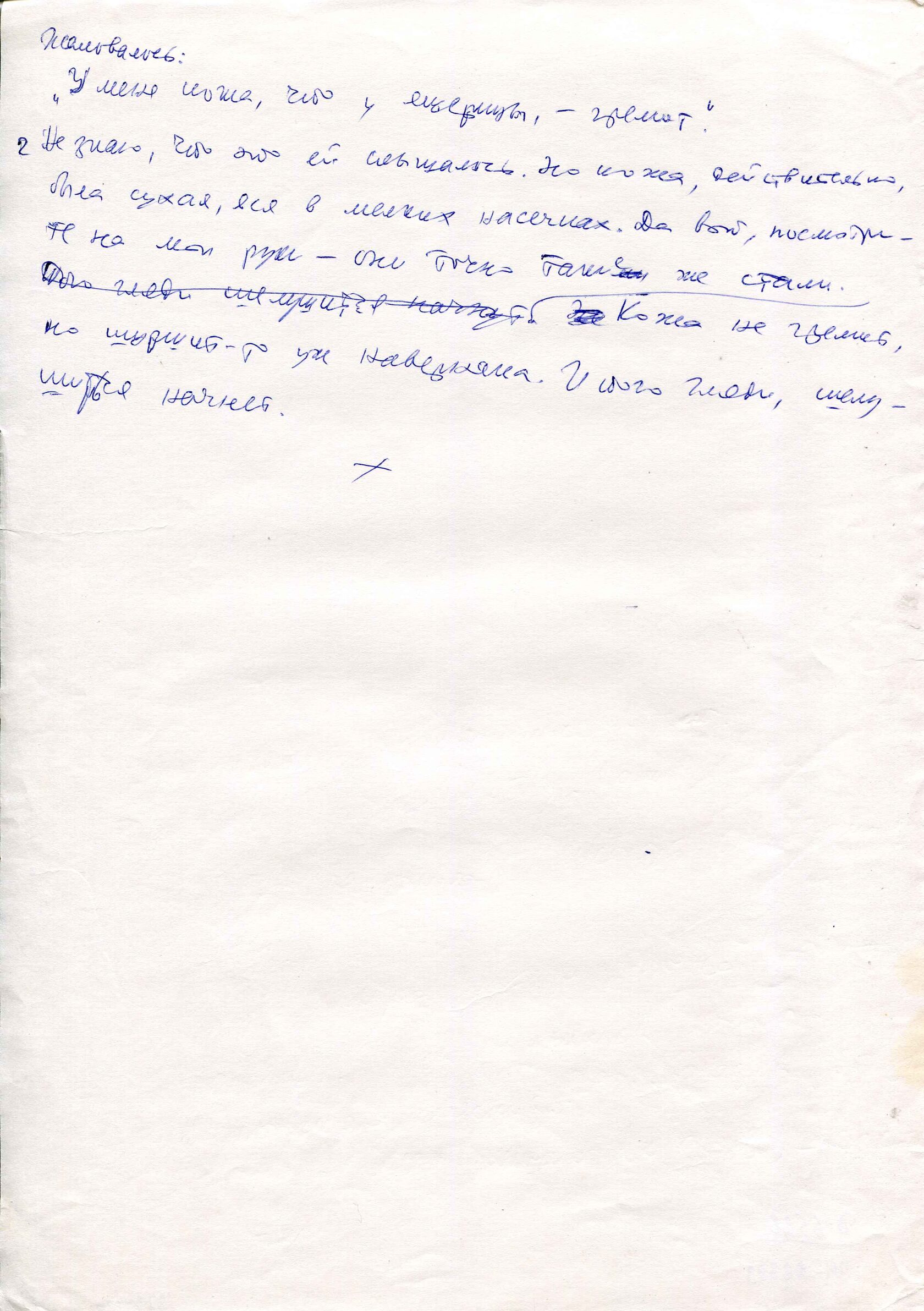

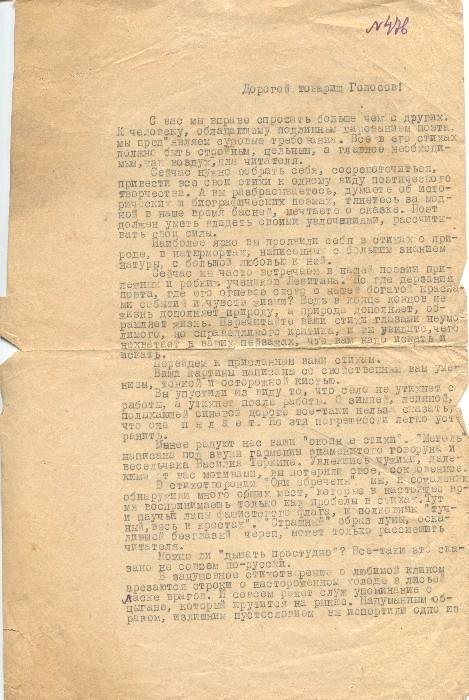

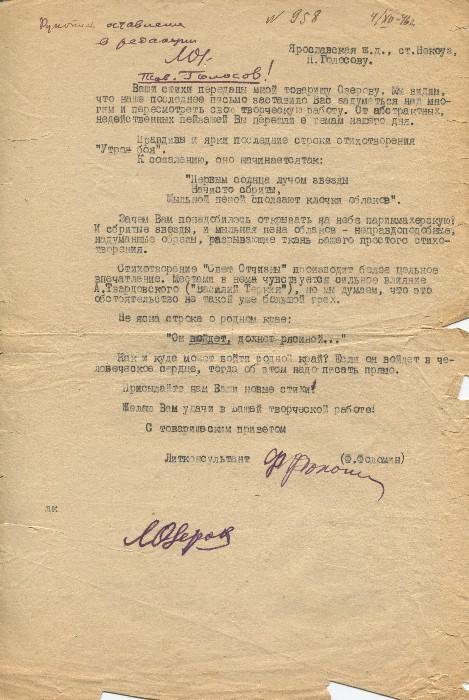

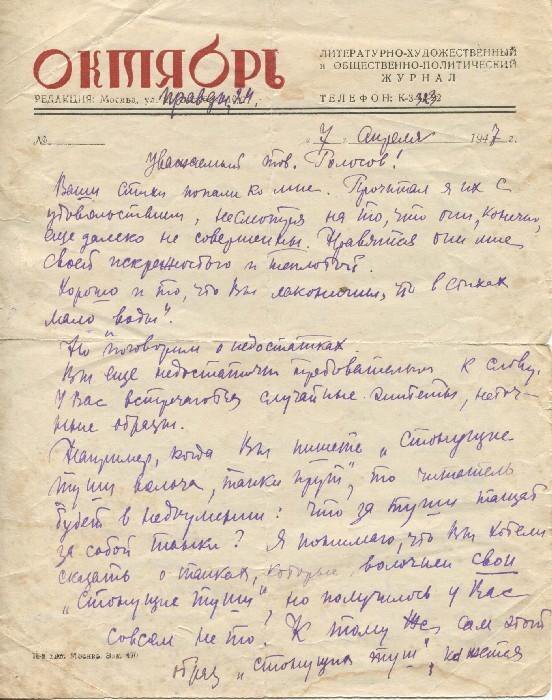

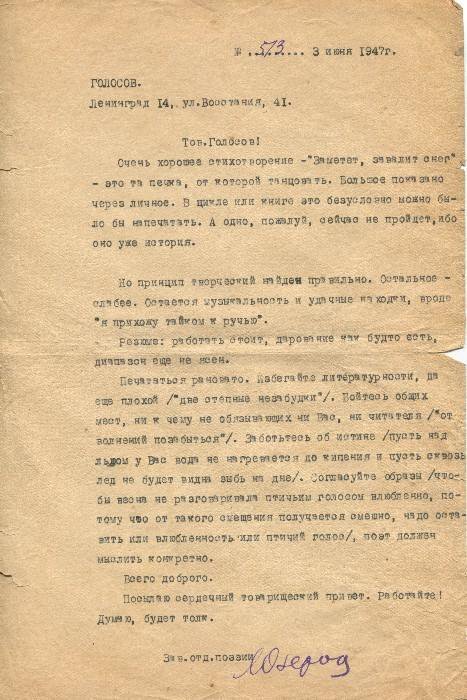

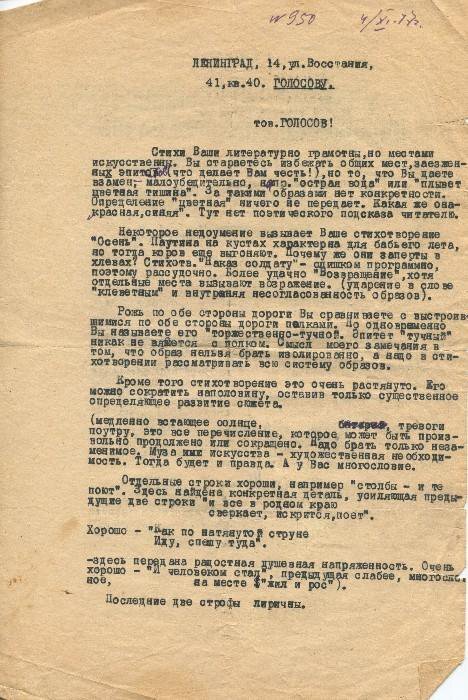

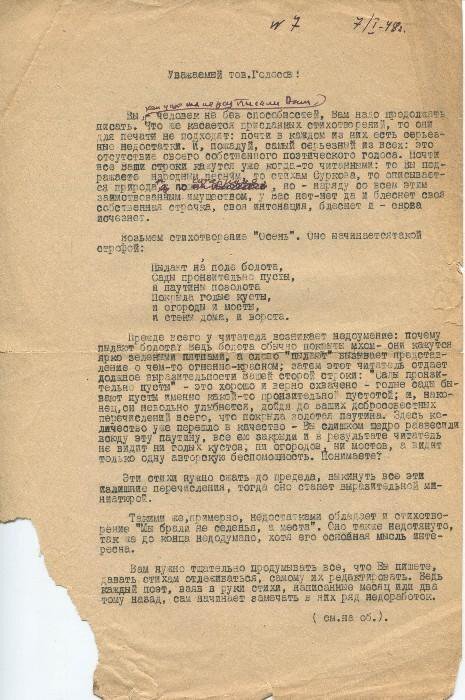

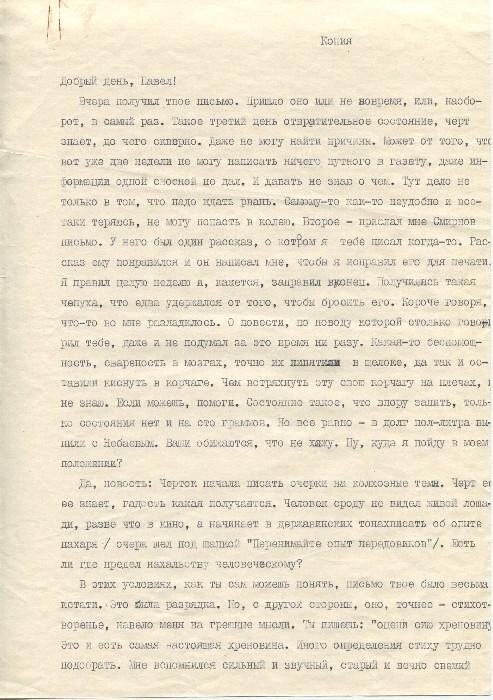

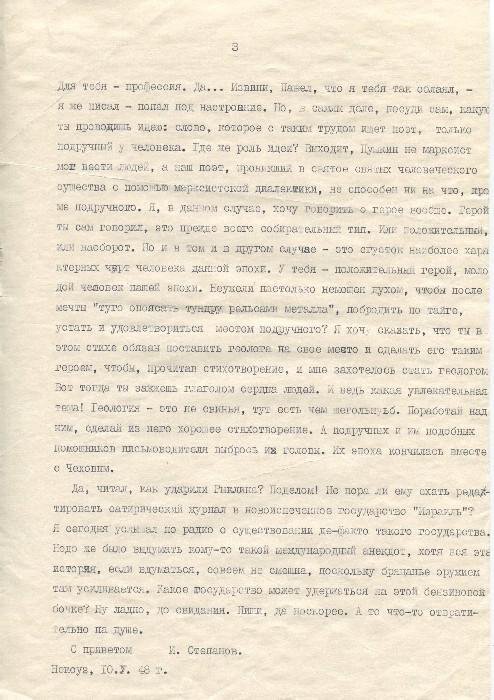

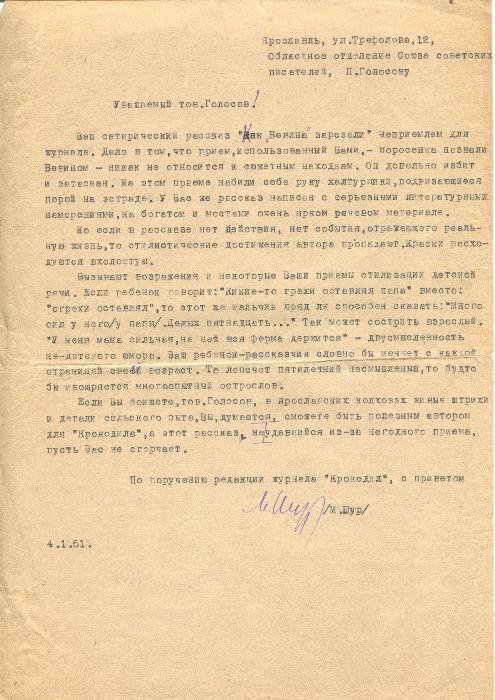

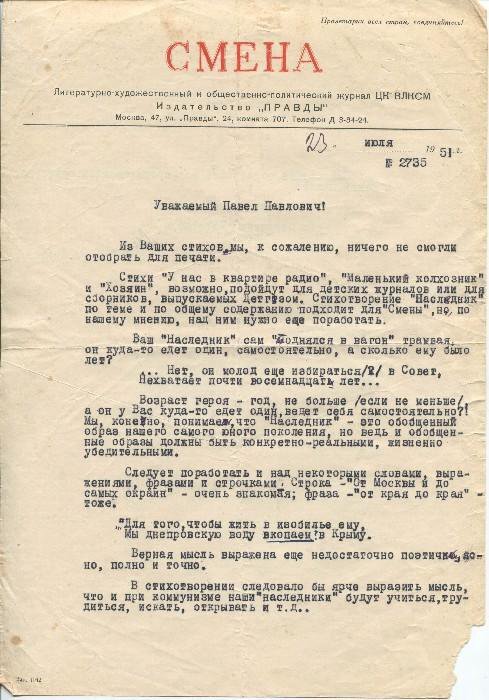

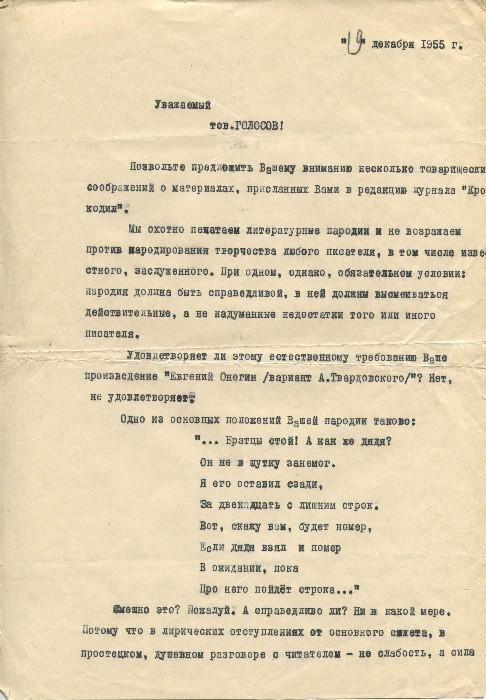

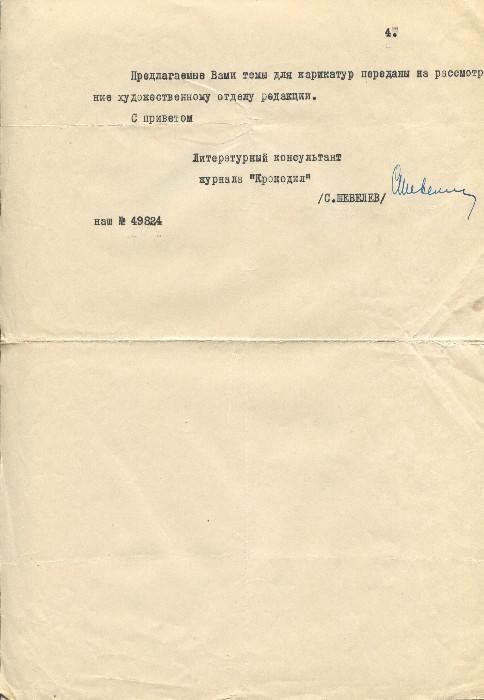

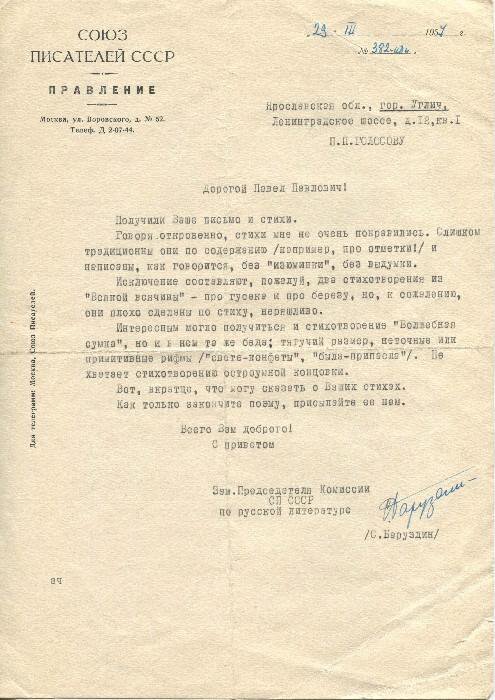

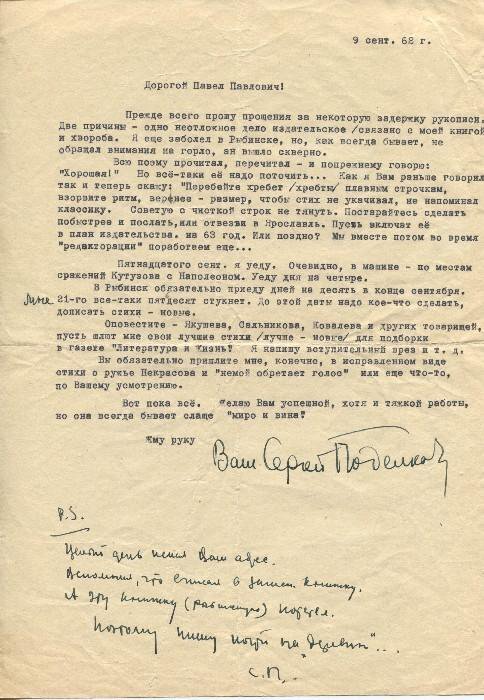

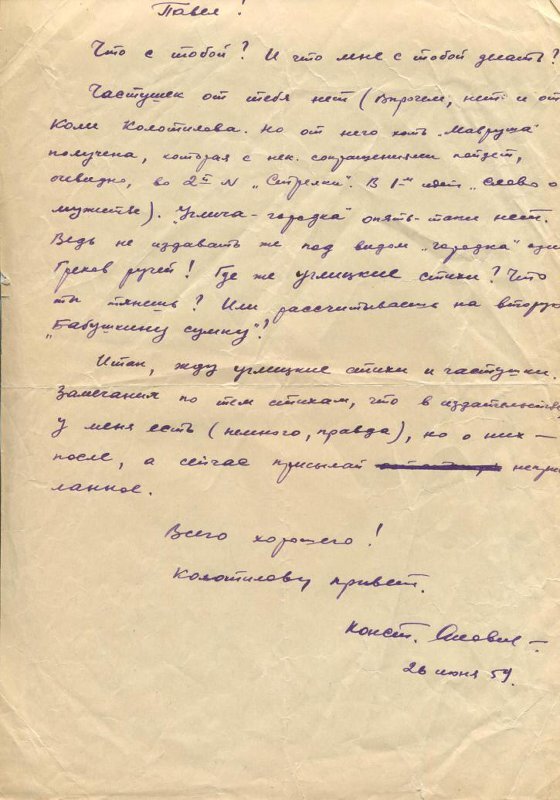

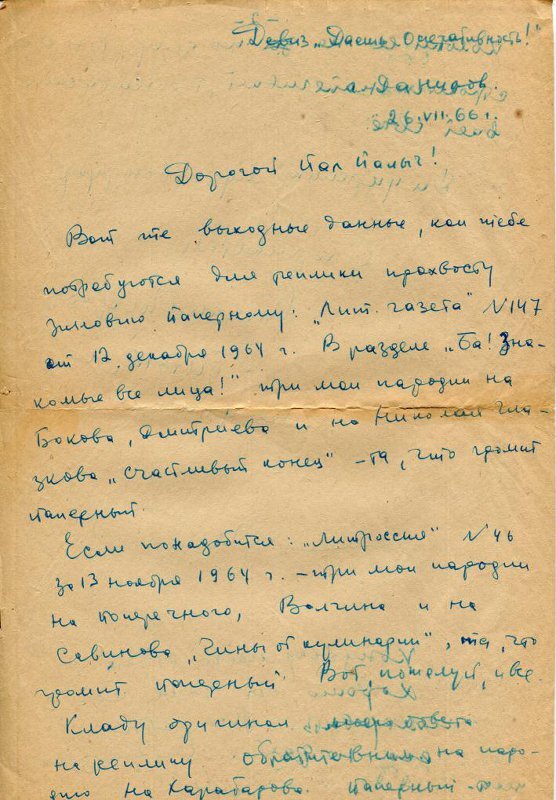

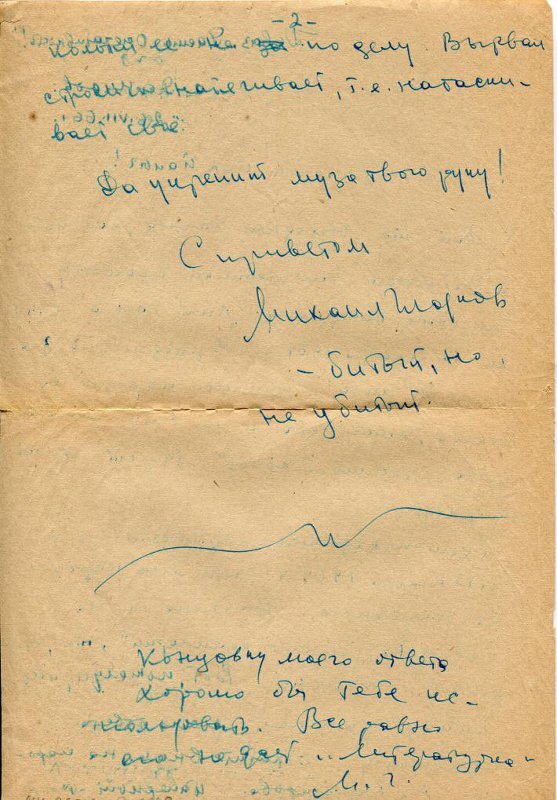

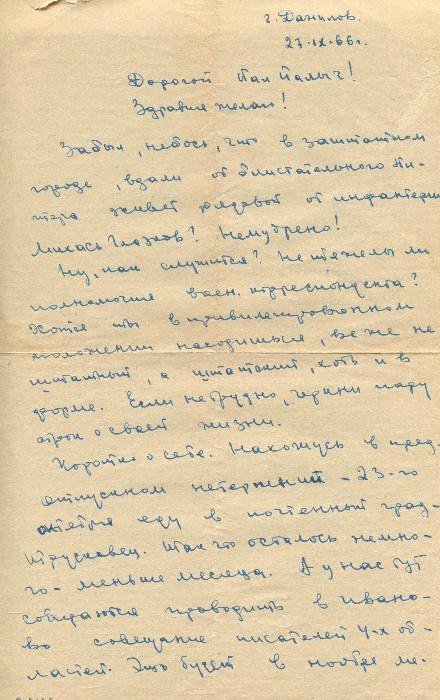

Описание архивных документов:

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1507. Голосов Павел Павлович, 1921 г. р., поэт. (12 декабря 1963 г. -30 декабря 1988 г.)

Личное дело недоступно в соответствии со статьёй 25 пункт 3 ФЗ-125 «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 года.

РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 23. Ед. хр. 1231. Голосов П. П. «Ссыльный колокол». Стихи. [Отклонено] (1977-1982 гг.)

Л. 1-5 Текст поэмы «Ссыльный колокол».

Л. 6-8 Рецензия Б. Куликова.

Л.9 Ответ редакции. Поэму публиковать не стали. Рукопись вернули..

1. Голосов, П. П. Солнечное утро : стихи для детей / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – [Ярославль] : Ярославское областное государственное издательство, 1951. – 24 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

2. Голосов, П. П. 20 мая 1952 года ; В хате-лаборатории ; После метели ; Диктант ; Кавалеристы ; Спор ; Про шалунью Ирочку : стихи / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Волжские зори : сборник рассказов и стихов для детей / Областное отделение Союза советских писателей СССР. – Ярославль : Книжное издательство, 1952. – С. 57-62.

3. Голосов, П. П. День рождения : стихи для детей / Павел Голосов. – [Ярославль] : Ярославское областное государственное издательство, 1952. – 40 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

4. Голосов, П. П. Стихи для детей : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1954. – 36 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

5. Голосов, П. П. Волшебная сумка : [стихи] : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1958. – 32 с. : ил. ; 23 см. – Текст : непосредственный.

6. Голосов, П. П. Углич-городок : [стихи] : [для детей] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Книжное издательство, 1961. – 38 с. : ил. ; 22 см. – Текст : непосредственный.

7. Голосов, П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. – 94 с. : ил. ; 16 см. – (Б-чка «Ярославский писатель». Новые книги). – Текст : непосредственный.

8. Поэты Верхней Волги : [сборник] / Владимирское, Ивановское, Костромское и Ярославское отделения Союза писателей РСФСР ; [редакционная коллегия: П. Голосов и др.]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1965. – 135 с. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

9. Голосов, П. П. Бородатая коровка : [стихи] : [для дошкольного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, [1966]. – [1], 9 с. : ил. ; 26 см. – Текст: непосредственный.

10. Голосов, П. П. Волшебная сумка : [стихи] : [для дошкольного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации Н. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1966. – 8 с. : ил. ; 26 см. – Текст : непосредственный.

11. Вторая встреча : стихи / [редколлегия: П. Голосов и др.]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1967. – 198 с. : портр. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

12. Голосов, П. П. Отчего кошки не летают в космос : [стихи] : [для младшего школьного возраста] / Павел Голосов ; [иллюстрации А. Голубева]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. – 38 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.

13. Голосов, П. П. Добрая красота [Текст] : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. – 112 с. ; 17 см. – Текст : непосредственный.

14. Голосов, П. П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке : [стихи] / Павел Голосов. Ярославль, [1969]. –1 л., слож. в [8] с. – Текст : непосредственный.

15. Не стой на дороге : юмор и сатира : [сборник] / [редактор-составитель П. Голосов] ; [иллюстрации Н. И. Кирсанова]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – 111 с. : ил. ; 18 см. – Текст : непосредственный.

16. Голосов, П. П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке : [стихи] / Павел Голосов. Ярославль, [1971]. – 6 с. – Текст : непосредственный.

17. Голосов, П. П. Кленовые листья : [стихи и поэма] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Верхне-Волжское книжное издательство], [1971]. – 175 с. : портр. ; 16 см. – (Б-ка писателей Верховий Волги). – Текст : непосредственный.

18. Любитель природы : статьи, рассказы, очерки, стихи, фото / составитель П. Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971 – 190 с. : ил. – Текст : непосредственный.

19. Голосов, П. П. Лесной светофор : [стихи] : [для детей] / Павел Голосов [иллюстрации А. Ивасенко]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1973. – 30 с. : ил. ; 21 см. – Текст : непосредственный.

20. Голосов, П. П. Утренний след : стихи / Павел Голосов. – Москва : Современник, 1977. – 77 с. ; 16 см. – (Новинки «Современника»). – Текст : непосредственный.

21. Сандров, Н. А. Светлая мечта : стихотворения и поэмы / Николай Александрович Сандров ; перевод с чувашского П. Голосова. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1978. – 127 с. : портр.; 14 см. – Текст : непосредственный.

22. Голосов, П. П. Возраст верности : стихи, поэмы / Павел Голосов. – Ярославль, 1981 238 с. – Текст : непосредственный.

23. Голосов, П. П. Звездная память : стихотворения и поэма / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1985. – 175 с. ; 16 см. – Текст : непосредственный.

24. Голосов, П. П. Застенчивая нежность : книжные лирики / Павел Голосов ; [художники Е. А. и Г. В. Соколовы]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1990. – 190, [1] с. : ил. ; 17 см.. – ISBN 5-7415-0153-2. – Текст : непосредственный.

25. Голосов, П. П. Мой день рожденья ; В прифронтовом лесу ; Вороны в городе (Февраль 1944 г.) ; Сено везут ; Колокольчики отзвенели ; «Лукавое племя – поэты…» ; В грозном зареве войны / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Стихи поэтов-фронтовиков / [составление и вступительная статья В. А. Лебедева]. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. – С. 200-215.

26. Голосов, П. П. Мой день рожденья : [стихотворение] / Павел Голосов. – Текст : непосредственный // Войны минувшей ветераны / [составители Владимир Дмитриевич Кутузов, Татьяна Николаевна Спирина]. – Ярославль : Верхняя Волга, 2001. – С. 211-212.

Переводы:

1. Сандров, Н. А. Светлая мечта : стихотворения и поэмы / Н. А. Сандров ; перевод с чувашского П. Голосова. – Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1978. – 127 с. : портр. ; 14 см. – Текст : непосредственный.

Историография:

1. Смирнов, И. А. «Озарённая солнцем» / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1964. – 18 янв.

2. Смирнов, И. А. Добрая красота : Павел Голосов / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Смирнов И. А. Земляки. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1970. – С. 64-70.

3. Смирнов, И. Пора творческой зрелости : к 50-летию поэта / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный край. – 1971. – 20 июня.

4. Смирнов, И. Пора творческой зрелости : [к 50-летию поэта] / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1971. – 20 июня.

5. Голосов Павел Павлович. – Текст : непосредственный // Современные ярославские писатели : рекомендательный указатель литературы. – Ярославль, 1981. – С. 13-14.

6. Памяти товарища. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1988. – 31 дек.

7. Гонозов, О. А почему забыли Ярославль? / О. Гонозов. – Текст : непосредственный // Литературная Россия. – 2004. – 17 сент. – № 38.

8. Гонозов, О. Поэтами рождаются в деревне : биография отдельного лица / О. Гонозов. – Текст : непосредственный // Золотое кольцо. – 2005. – 20 янв.

9. Швец, В. Угличский край в стихотворениях двух Павлов Голосовых / В. Швец. – Текст : непосредственный // Край мой – Родины частица : [сборник лучших работ участников областного творческого конкурса, посвящённого 70-летию образования Ярославской области]. – Ярославль, 2006. – С. 86-97.

10. Гусев, Е. «В мой день рожденья рожденья началась война» : ярославский поэт Павел Голосов ушел на фронт двадцатилетним / Е. Гусев. – Текст : непосредственный // Северный край. – 2011. – 22 июня.

11. Гусев, Е. П. Учитель. Воин. Поэт / Е. П. Гусев. – Текст : непосредственный // Советская Ярославия. – 2011. – 22-28 июня.

12. Фондо, Н. По велению сердца : [сотрудники городской библиотеки-филиала № 8 под руководством Марины Гороховой занимаются изучением и популяризацией творчества поэта-фронтовика Павла Голосова] / Н. Фондо. – Текст : непосредственный // Северный край. – 2011. – 28 дек.

13. Горохова, М. С. Звездная память : [к 90-летию поэта, журналиста Павла Голосова] / М. С. Горохова. – Текст : непосредственный // Голос истории : краеведческий альманах. – Некоуз, 2013. – Вып. 15. – С. 21-26.

14.Скибинская, О. Голосов Павел Павлович / О. Скибинская. – Текст : непосредственный // Литературный энциклопедический словарь Ярославского края (XII – начало XXI века) / составление и общая редакция О. Н. Скибинской. – Ярославль : Академия 76, 2018. – С. 120-122.

15.Голосов Павел Павлович (1921-1988), поэт, журналист // «Ярославика» – краеведение в Ярославской области : портал. – Ярославль. URL: https://demetra.rlib.yar.ru/index.php/proekty/literaturnaya-karta/literaturnaya-karta-nekouzskogo-rajona/golosov-pavel-pavlovich (дата обращения: 08.07.2025).

16. Голосов Павел Павлович : биография, стихи, портрет. – Текст : электронный //Антология «Война и мир» : [сайт]. – URL: https://stihi1941-1945.ru/item/golosov-pavel?category_id=7 (дата обращения: 16.07.2025).

17.Голосов Павел Павлович : наградной документ. – Текст : электронный // Память народа : подлинные документы о Второй Мировой войне : портал. – Москва : Министерство обороны Российской Федерации, [2015-2020]. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80323451/ (дата обращения: 16.07.2025).

18.Павел Голосов : фотоальбом / Г. Е. Короткова ; МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина». – Текст : электронный // Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина : [сайт]. – Новый Некоуз, 2016. – URL: https://nekouzbib.yar.muzkult.ru/media/2018/09/25/1220170478/GOLOSOV-virtualnaya-vystavka.pdf (дата обращения: 08.07.2025).

Рецензии:

1. Смирнов, И. «Озаренная солнцем» / И. А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1964. – 18 янв. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. 94 с.

2. Степанов, И. Книга, родной край, история / И. Степанов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1964. – 18 февр. – Рец. на поэму : Голосов П. П. «Ссыльный колокол» // Голосов П. П. Озаренная солнцем : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Книжное издательство], [1963]. 94 с.

3. Смирнов, И. «Добрая красота» : о новой книге стихов Павла Голосова / И. Смирнов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1969. – 27 сент.

4. Тухтин, В. Человека в себе растить… / И. Смирнов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1970. – 6 янв. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Добрая красота : [стихи и поэма «Ссыльный колокол»] / Павел Голосов. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1969. 112 с.

5. Ефремов, Ю. Есть на Волге поэт / Ю. Ефремов. – Текст : непосредственный // Юность. – 1972. – 23 марта. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Кленовые листья : [стихи и поэма] / Павел Голосов. – [Ярославль] : [Верхне-Волжское книжное издательство], [1971]. 175 с. – (Б-ка писателей Верховий Волги).

6. Семенов, А. Стихи о простой красоте / А. Семенов. – Текст : непосредственный // Северный рабочий. – 1977. –23 июля. – Рец. на кн.: Голосов П. П. Утренний след : стихи / Павел Голосов. – Москва : Современник, 1977. 77 с. (Новинки «Современника»).

Описание архивных документов:

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1507. Голосов Павел Павлович, 1921 г. р., поэт. (12 декабря 1963 г. -30 декабря 1988 г.)

Личное дело недоступно в соответствии со статьёй 25 пункт 3 ФЗ-125 «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 года.

РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 23. Ед. хр. 1231. Голосов П. П. «Ссыльный колокол». Стихи. [Отклонено] (1977-1982 гг.)

Л. 1-5 Текст поэмы «Ссыльный колокол».

Л. 6-8 Рецензия Б. Куликова.

Л.9 Ответ редакции. Поэму публиковать не стали. Рукопись вернули..

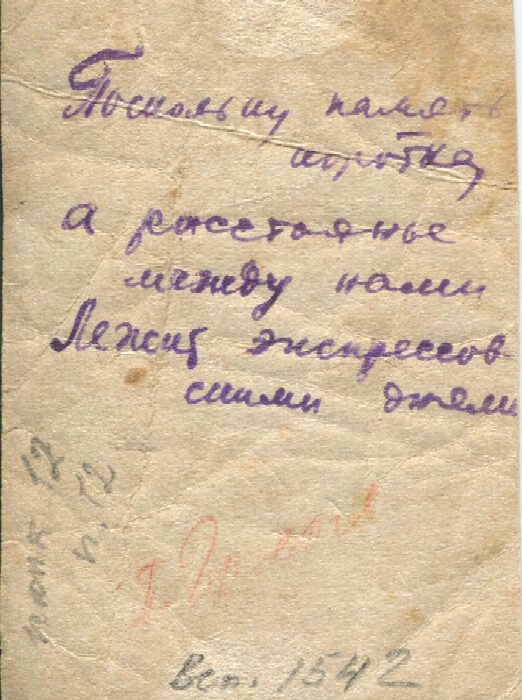

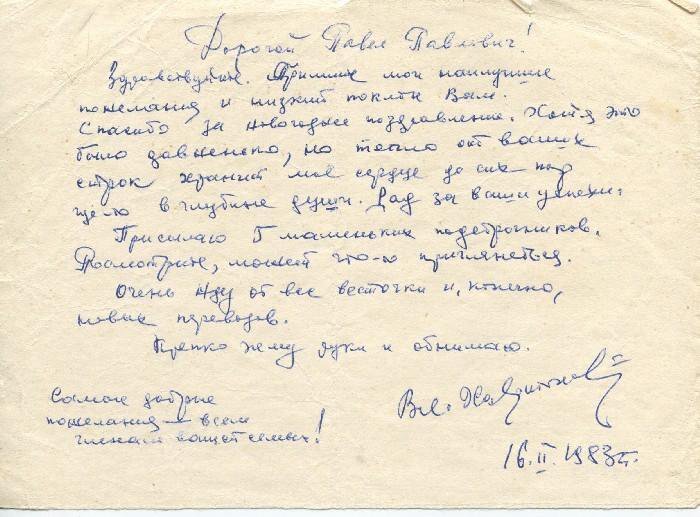

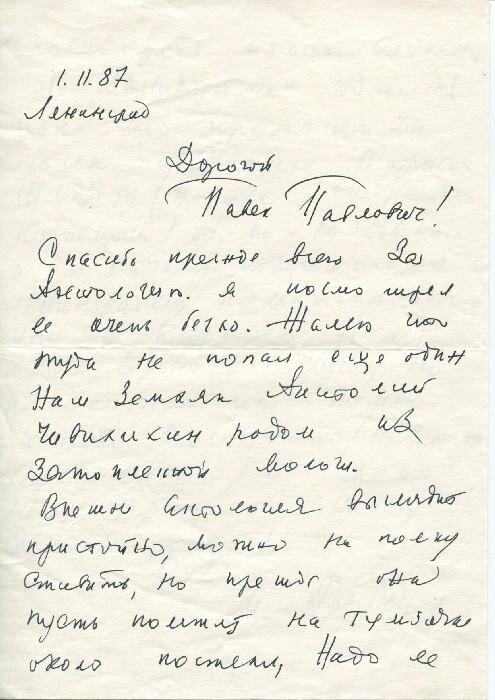

АЛЬБОМ:

Фото

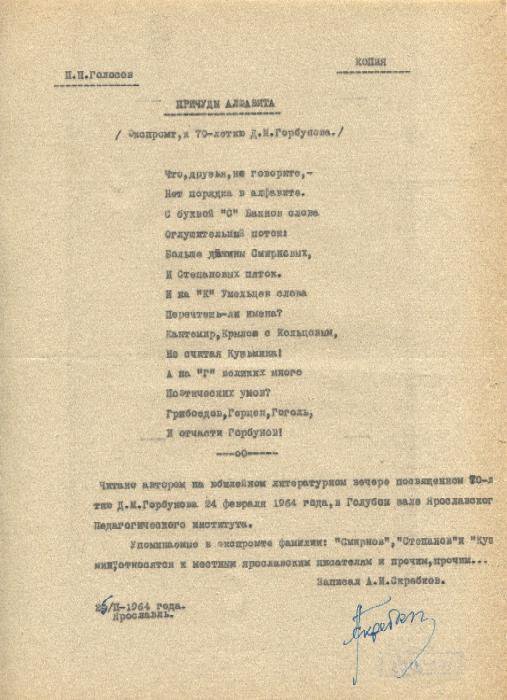

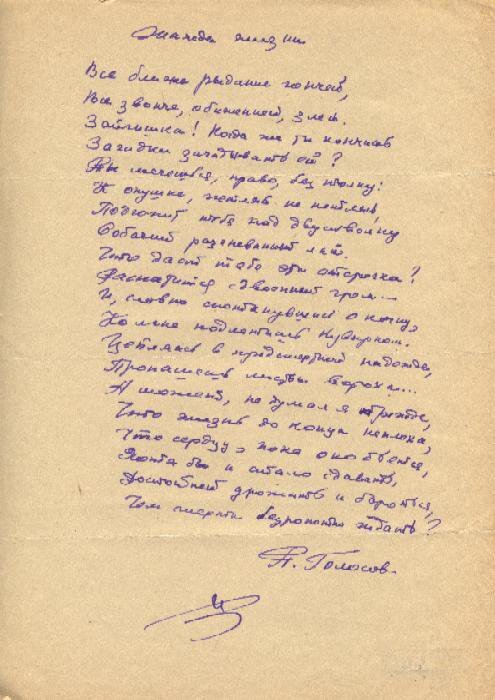

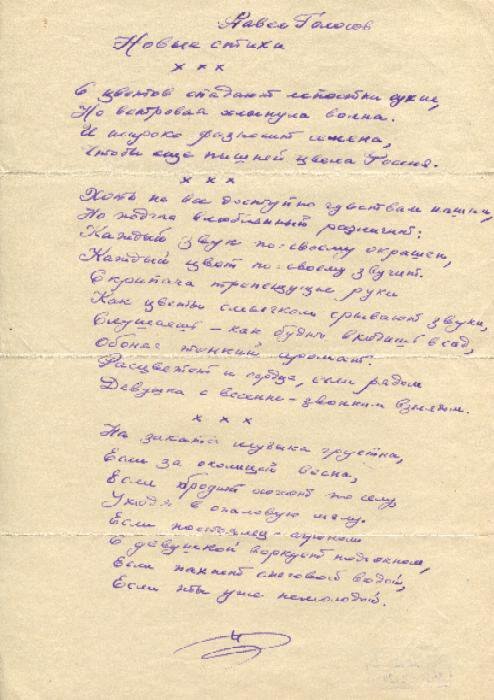

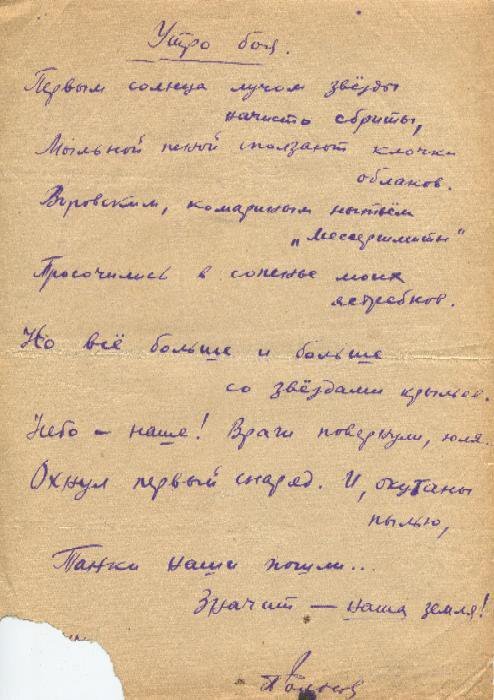

Документы

Выражаем благодарность Музею-заповеднику Н. А. Некрасова "Карабиха" и Некоузской центральной библиотеки им. А. В. Сухово-Кобылина за предоставленные материалы.